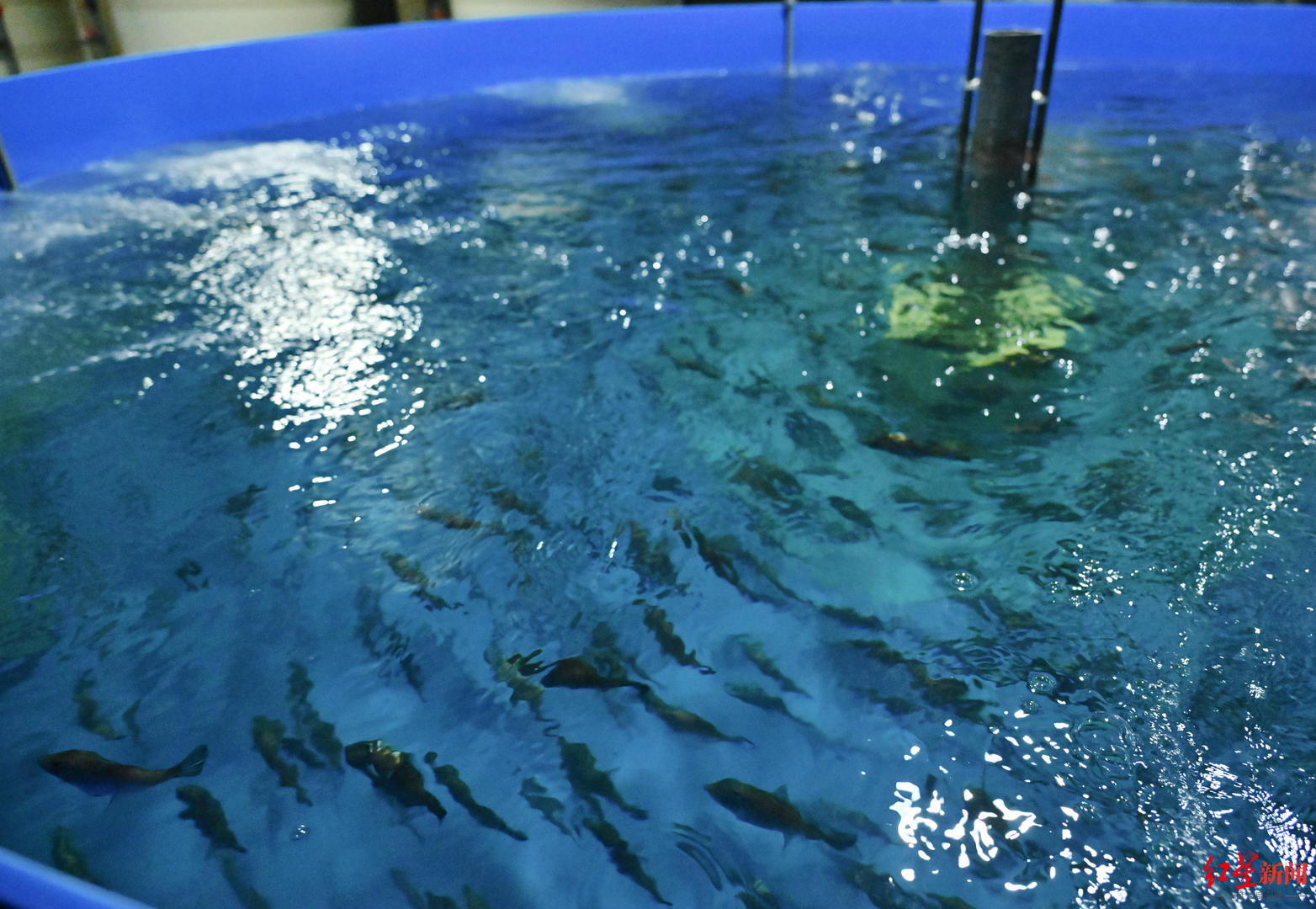

▲40多个直径不等的鱼池中,耗儿鱼正茁壮成长

走进养殖基地的大门,一股大海的味道扑面而来,在成都彭州葛仙山镇,一个占地约10亩的陆地海鲜养殖基地即将迎来丰收。

11月5日,红星新闻记者在现场看到,微滤机、蛋白分离器等设备嗡嗡作响,经过处理后的养殖用水再次回到了鱼池里,40多个直径不等的鱼池中,数十万尾耗儿鱼正茁壮成长。四川蓝色粮仓生态科技有限公司总经理尹志超表示:“我们凭借海鲜‘陆养’技术,在成都‘造海’养殖海鲜,2024年12月开始试运行,满状态运行时能年产15万斤耗儿鱼,如今首批耗儿鱼即将达到上市标准,预计今年年底,成都人的餐桌就能看到它们的身影!后续将视市场需求,增加虾蟹等新品种。”

年产15万斤耗儿鱼

首批预计年底前上市

谈及海鲜,人们往往联想到的是沿海城市的独特风味,而在距离大海约1500公里外的成都,如今也即将迎来海鲜的丰收季。记者了解到,内陆地区养殖海鲜并非新鲜事,如新疆等内陆地区,尽管没有海,却已产出了不少的“海鲜”,包括罗非鱼、南美对虾、三文鱼等。

成都彭州葛仙山镇的陆地海鲜养殖基地内,首批海鲜耗儿鱼(学名马面鱼)即将迎来丰收。11月5日,红星新闻记者来到基地,基地四周被包裹得严严实实,只留一道小门供工人进出。

推开门,一股大海的味道扑面而来,伴着旁边净水设备的轰鸣,闭上眼还真有几分来到了海边的感觉。跨进大门,一个个错落有致的圆形鱼池赫然出现在眼前,数万尾耗儿鱼在水中畅游。

“这是我们首批养殖的耗儿鱼,如今大多只有30克左右,预计今年年底前,它们就能长到100克,并能上市销售了。”四川蓝色粮仓生态技术有限公司总经理尹志超告诉记者,这采用的是“陆地育苗+工厂化养殖”模式,每立方米水体可养殖100斤耗儿鱼,生长周期约4个月,一年能出产3季,“满状态运行时,基地一年就能产15万斤耗儿鱼,让市民朋友吃到新鲜不贵的海鲜。”

▲工作人员正在检测水质

在成都“造海”养殖海鲜

后续将拓展养殖品种

如何实现在成都养殖海鲜?尹志超说:“秘诀就是我们利用当地自来水,经过人工配置,模拟出海水的成分作为养殖水源,并通过人为控制温度等因素,打造一个尽可能接近海洋的环境,让这些海鲜即使在内陆也能生长。”

据其所述,基地自2024年12月试运行以来,尝试过多种海鲜养殖,最后在深入考察市场之后,选择先喂养耗儿鱼。“耗儿鱼价格高,在川渝地区常被用来烫火锅,当前的耗儿鱼主要来自于国内沿海地区或从国外进口,多数需要冷冻保鲜才能运到川渝地区。”尹志超说,“而我们的耗儿鱼成熟之后,具备天然的地理优势,能够更快速地抵达市民餐桌,相信会很受欢迎。”

但想要海鲜在内陆生长繁殖,需要大量的实验数据支撑。尹志超坦言,为此公司已经提前10余年布局,与国内多所高校合作探究海鲜“陆养”的养殖方式。

“为了保证耗儿鱼的养殖全程可控,我们的鱼卵都是自己繁育、孵化的,待其在幼苗池长到2个月左右的时候,再将其移到成鱼池继续养殖,直到长成上市。”尹志超说,“过程中我们主要给鱼喂食各种小虾,如南极磷虾等,此外也会搭配一些专门为基地研发的饲料,确保耗儿鱼在正常成长的过程中,水质不会受到太大影响。”

除了耗儿鱼,公司接下来还将视市场情况,拓展养殖更多品类的海鲜,如梭子蟹、锯缘青蟹、石斑鱼、对虾等。“成都这个基地是我们海鲜‘陆养’的第一步,后续我们还将在国内多个地区搭建基地养殖海鲜,让越来越多的内陆居民也能吃到更加新鲜的海鲜。”尹志超说。

▲工作人员正在检测水质

一天循环7次

池内的水一直在循环利用

海鲜“陆养”,水是关键。尹志超告诉记者,为了配置出适宜海鲜生存生长的“海水”,公司联合国内多家高校及业内专家,反复尝试各种配方。“这个‘海水’并非水加盐这么简单,还需要精准调控水中各种微量元素的含量,如磷、钾等。”尹志超说,“我们尝试了很多种配方,再不断调整,如今才得以成功。”

“海水”的配置也并非一劳永逸,鱼类在水中生存产生的废物也需要及时清理出去。尹志超告诉记者:“以我们的成鱼池为例,表面看水面一直保持在同一高度,但实际上里面的水在一直流动,废水经过过滤系统后再流回池中,一个池子中的水一天就要循环7次。”

绝大部分废水在经过过滤之后,其中的鱼粪、残饵被收集压缩,加工成高蛋白饲料原料,做到“变废为宝”;而经处理后的水则再次回到养殖池。

少部分因污染程度过高无法过滤再利用的废水,则会排到基地隔壁的池子中,经过海藻、海苔等海洋植物净化,进行过滤消毒后可再次利用。“这样的养殖模式对水的依赖程度大大降低,这也让我们这种模式向众多内陆城市有了拓展的可能,我们希望在不久的将来,内陆城市的居民都能吃到本地产的海鲜!”尹志超说。

红星新闻记者闫晓峰摄影记者陶轲