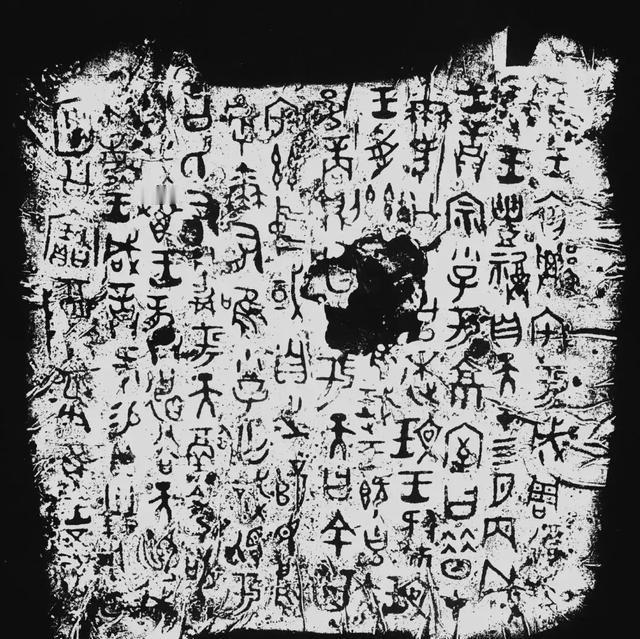

1975年,一顶铜尊即将被送往日本展览。出发前,专家马承源突然被它奇特的造型所吸引,便伸手在内部摸了下,居然意外发现里面刻了一篇铭文,而里面出现的几个大字,瞬间让无人问津的铜尊成了国宝级文物。 马承源这个人,从小在浙江镇海长大,1927年出生,那时候家里条件一般,但他对历史特别感兴趣。到了1952年,他从上海大夏大学历史系毕业,这学校后来并入华东师范大学。毕业没多久,他就投身文物工作,一头扎进青铜器和古文字的研究里。1954年起,他在上海博物馆干起,先是保管部副主任,管着那些老物件的保存和整理。慢慢地,他升到青铜研究部主任,那时候他已经摸过无数青铜器,眼睛练得特别尖。马承源不光是管事,还写了不少书,比如《中国青铜器全集》十六卷本,这套书把全国的青铜器分类整理得清清楚楚。还有《商周青铜器铭文选》,选了上千件铭文器,帮很多人搞懂那些古字的意思。他还主编了《上海博物馆藏战国楚竹书》,那些竹简出土后,他带头整理,里面有《孔子诗论》这样的内容,对研究先秦思想有大帮助。这些工作让他在圈子里站稳脚跟,大家都认可他的专业。 马承源的成就不只在书本上,他还帮国家收了不少流散文物。1985年他当上上海博物馆馆长后,主导重建新馆,1996年新馆落成,那时候博物馆从老地方搬到人民广场,规模大了不少。他在香港收了300多件文物,包括青铜器和玉器。1992年,他促成收购晋侯苏编钟,这套钟有14件,铭文记录了晋国历史,是国家一级文物。1994年,又收了1200多枚战国楚竹简,这些东西本来可能流失海外,多亏他出手。马承源还推动国际交流,拿过法国荣誉军团勋章和亚洲文化理事会奖。他在华东师范大学和复旦大学当教授,教学生怎么鉴定青铜器。中国考古学会理事、中国博物馆学会副理事长,这些头衔让他影响更大。一直到1999年退休,他还当顾问,继续指导研究。马承源一辈子没闲着,2004年9月25日去世,留下不少遗产给后人。 说到1975年的那件事,得从铜尊的来头说起。这件铜尊1963年出土于陕西宝鸡贾村镇,当时农民挖地窖挖出来的。高38.8厘米,口径28.8厘米,重14.6公斤,表面有龙纹和兽面纹,本来被当做普通西周酒器,放在库房里没啥人注意。1975年夏天,中日关系缓和,国家文物局组织文物精品去日本展览,从全国调集展品,这铜尊因为造型特别,被选上了。马承源那时被请去北京故宫博物院帮忙检查展品。他负责最后把关,看见这铜尊,觉得纹路跟常见西周器不一样,就多看了几眼。他伸手探进去摸内壁,手指感觉到凹凸痕迹,这下子知道不对劲。他叫人拿拓片纸,自己上手拓印。纸拿出来后,上头清清楚楚12行铭文,122字。开头就是“唯武王既克大邑商”,讲周武王灭商的事。中间还有“余其宅兹中国”,这是“中国”两个字最早出现在青铜器上。铜尊一下子从普通货变成国宝,展览名单赶紧改了,日本那边还纳闷怎么换展品。 铭文的内容特别重要,它记录了周成王五年的事。周成王继承武王,营建成周,就是洛阳一带,作为东都。铭文说周王在京宫大室训诫宗族小子何,何的父亲跟过文王,帮着打天下。周王讲文王受命、武王克商,还说要居于天下中心,自正而治四方。这“中国”指的不是现在全国,而是中原地区,天下中心的意思。铭文跟《尚书》有些地方对得上,但也有不同,比如祭祀细节,让史学家多出新材料研究。铜尊因为铭文提到贵族何,就定名为何尊。它是西周早期器,已知最早有明确纪年的青铜器,比其他器早几年。发现后,故宫博物院紧急开会,组织专家组研究,马承源带头,张政烺、唐兰、李学勤这些人都参与,逐字释读。消息传开,陕西、上海的教授赶来北京看,博物院办内部观摩会,大家围着拓片讨论。 何尊的发现不光震动学术圈,还让全国博物馆自查青铜器。不少地方翻出带铭文的东西,虽然没何尊重,但也添了新资料。何尊本身成了首批禁止出国展览的文物,国家一级。铭文帮着确认武王伐纣时间,大概在公元前1046年左右,跟史书记载基本吻合。它还反映西周早期的天命观,周人认为自己受天命,建都居中,统摄四方。这对理解中华文明起源有帮助,早期的“中国”概念从这里开始成型。何尊现藏在宝鸡青铜器博物院,镇馆之宝。博物院建在宝鸡,那里出土青铜器最多。何尊放在玻璃柜里,供人研究和参观。马承源因为这个发现,在圈子里名声更大。他回上海后,继续干活,推动博物馆发展。收购编钟和竹简,都是他任内的事。他还写书,总结青铜器经验。一直到退休,他没停下研究脚步。 马承源的贡献让上海博物馆从地方馆变成全国顶尖。他不光鉴定器物,还教人怎么保护文物。新馆建好后,展厅多了,藏品也丰富起来。他推动的国际合作,让中国文物走出去交流,但像何尊这样的,严格保护在国内。马承源去世后,他的书和方法还被用着,对后辈影响深。整个事件从1975年发现,到现在研究还在继续,但基础就是那次拓印出来的铭文。