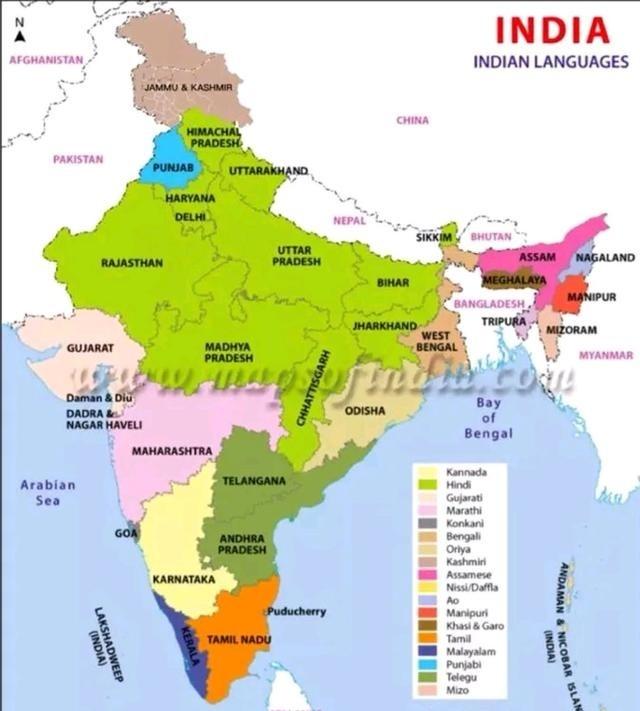

经济学家金德尔伯格说,只有将人口转化为工业劳动力才叫做人口红利,印度空有海量人口,却无法形成真正的优势。中国的发展模式其实就是一场开卷考,印度及诸多发展中国家只看到了一部分,或者说只能做到其中的一部分,这部分就是庞大的人口。 说起人口红利这个词,现在到处都在聊,尤其是在发展中国家,大家总觉得人多就是优势,能拉动经济。可经济学家查尔斯·金德尔伯格早年间就点破了这个事儿。他是上世纪中叶的国际经济学大牛,写过《经济发展》和《国际经济学》这些经典,强调经济增长不是光靠人数堆出来的,得把人变成能干活儿的工业力量才行。简单说,人堆在那儿不动弹,就是负担;得让他们进工厂、掌握技能、融入产业链,那才叫红利。金德尔伯格的思路来自他研究二战后欧洲重建和美国霸权稳定理论,他觉得经济腾飞靠的是系统性转化,而不是光看数字。印度现在人口超14亿,去年就超过中国成了全球第一,可这优势到现在还悬着,没真正落地成事儿。反观中国,从上世纪80年代起就把这亿万人口一步步推向工业轨道,搞出了举世瞩目的增长速度。这不光是运气,中国模式摆在那儿,像本公开的教科书,其他发展中国家看了半天,也就抄了开头的人口规模,后面那些关键步骤卡壳了。 先聊聊中国是怎么把人口变成红利的。核心就是全产业链布局,这点金德尔伯格在讨论贸易和增长时也反复提过,得有完整的工业门类,才能让劳动力就近就业,拉动上下游。中国的制造业覆盖了从原材料到高科技产品的几乎所有环节,比如电子、汽车、纺织这些领域,零部件基本都能本土解决。这不只省了运输成本,还刺激了本地投资。根据世界银行的数据,中国制造业占全球比重超过30%,这靠的就是把农村劳动力源源不断吸纳进来。比方说,珠三角和长三角这些地方,本来就是水网发达,长江和珠江像天然的物流脊梁,货船日夜穿梭,成本低到让外资蜂拥而至。没有这些水系,工业集群也建不起来。结果呢?上亿农民工从田里转到流水线,工资涨了,消费也跟上,GDP像滚雪球一样。 教育普及是另一大关键。中国从上世纪90年代开始大力推九年义务教育,到现在识字率接近100%,职业教育更是覆盖了上亿人。联合国报告指出,中国劳动力平均受教育年限从1980年的不到5年,涨到现在的11年多,这让工人能快速适应数控机床、编程这些岗位。不是说人人上大学,而是技校和培训班满天飞,农民工进城后一个月就能上手组装手机或开车床。相比之下,印度虽然年轻人多,平均年龄28岁,但教育质量参差不齐,农村识字率还徘徊在70%左右。印度国家统计局的数据显示,超过半数劳动力没接受过正规培训,很多人卡在低端服务或农业,进不了制造业大门。结果就是失业率高企,年轻人挤在城市打零工,红利变成压力。 政府执行力这块,中国做得特别扎实。金德尔伯格在分析国际金融时,常说稳定增长需要强有力的协调机制,中国就是活例子。从修高铁到建港口,基建投资占GDP比重常年15%以上,世界银行赞不绝口,说这直接提升了物流效率。税收优惠和财政补贴也针对性强,新厂投产后,很快就收回成本。拿“一带一路”来说,中国不光自己用,还帮沿线国家建路通电,但国内先练手,电力覆盖率99%,水气管网四通八达,企业开张不愁后勤。印度这儿就弱了,基础设施投资虽有,但执行拖沓。印度电力部报告显示,全国还有2亿人没稳定用电,工厂经常停摆,世界经济论坛的竞争力排名,中国稳在前20,印度徘徊在60位开外。巴西和印尼也类似,巴西的里约热内卢港拥堵严重,印尼的爪哇岛工厂因缺水缺电,产能利用率不到70%。这些国家人口都不少,巴西2亿多,印尼2.7亿,可转化率低,工业化卡在半途。 科研投入是长效推手。中国研发支出占GDP比重从2000年的0.9%涨到现在的2.5%以上,专利申请量全球第一。这不光养活了华为、比亚迪这些巨头,还让劳动力升级。金德尔伯格的《历史经济学》里讲,创新是增长的引擎,中国抓住了,搞出5G和电动车,吸纳了更多高技能工人。越南在这点上学得快,制造业外资多,研发跟进,但规模小,工业产值只占GDP的20%,远不如中国的30%。巴基斯坦人口2.3亿,纺织业强,但科研弱,出口低端棉布,附加值上不去。印度呢?班加罗尔有IT园,软件出口不错,可整体研发投入不到GDP的0.7%,高端制造跟不上,年轻人多半在呼叫中心混日子。 中国模式为什么像开卷考?因为它全过程透明,其他国家一看就懂,却学不全。联合国贸发会议的报告分析,中国从贫困线以下8亿人减到零,用了40年,这靠的不是市场万能,而是政府引导市场。巴西试过类似,20世纪80年代的进口替代工业化,人口红利期建了不少厂,可腐败和通胀把事儿搅黄了,现在失业率10%以上。印尼苏哈托时代推工业,人口从1亿涨到2.7亿,可教育和基建跟不上,制造业只占GDP的20%,外资撤了就空转。