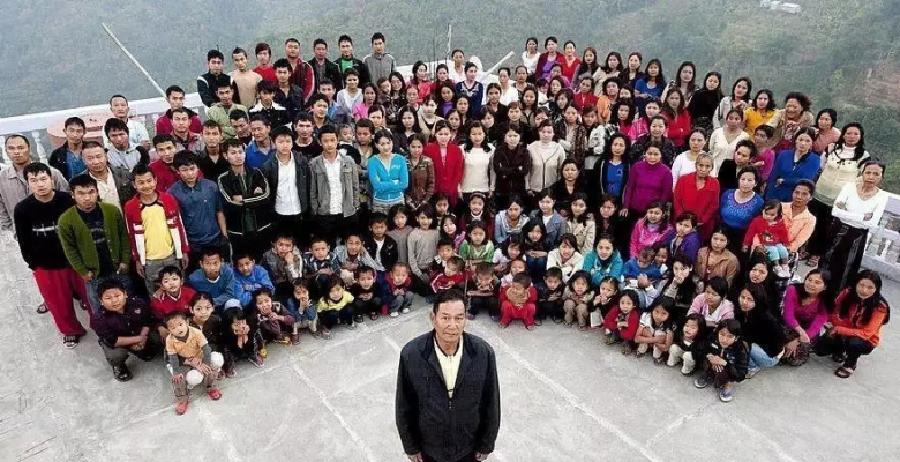

号外!号外!印度一户近两百人的超大户人家再被媒体聚焦! 据最新报道,米佐拉姆邦首席部长曾在2021年对外宣布了齐奥纳·查纳去世的消息;虽是当年的旧事,但最近多家媒体的回顾报道把这户人家又推到台前,我看这波关注来得快,讨论点也更细了。 2021年6月,米佐拉姆邦巴克塔旺村,齐奥纳合上眼后,这个由他父亲在上世纪中叶创立、允许有能力者多娶的查那教家族并未停摆。四层楼、约100间房,39位妻子、94名子女(据媒体报道),后院自种蔬菜、圈养约20头猪、50只鸡,黑板固定分工,日常消耗约100公斤米、30只鸡、60公斤土豆,这些具体做法支撑了近两百人的起居。这套运转方式,是他们维持秩序的核心。 到家庭规则这块,在我们这边,婚姻只承认一对一,超出范围会被认定为违规并受处罚,这与巴克塔旺村里这户人家的做法形成了直接差异。国内常见的是三代同堂的大家庭,分工多靠长辈协调,规模和复杂度远小于此例。对比之下能看出,这种超大户人家要靠更严密的排班、更稳定的供给,稍有松动就会失衡。 再看当地背景,据媒体与学者梳理,印度除部分群体按各自规定外,主流并不承认一夫多妻,米佐拉姆邦多为基督徒,查那家族所在的小教派内部允许多娶,争议一直存在。外界指责与家族成员的自我辩护并行,焦点落在两点:是否能持续供养,是否能做到内部公平。 放到更宽的对照里,欧美与东北亚的家庭规模普遍更小,教育与看护多交给社会服务,家庭内部办学校、办“后勤”的做法并不常见。查那家族选择把教学、分工、物资都放到屋内完成,等于把一套小型社区的功能搬到自家楼里,成本、效率、纪律要求都更高。 时间往后推,齐奥纳去世后,家里由年长妻子调度,子女接手管账,厨房与课室照常。据近期媒体回顾,这个家的人口还在增长,新增婴儿的消息时有提及,但能否长期稳定,仍取决于收入来源、医疗与未成年人受教育等关键环节能否跟上。 我倾向于这样看:这是一种在特定时空里形成的生存选择,外界褒贬会持续,但判断的尺子还是落到供养能力、儿童成长质量、成年人的自愿程度上。把这些问题说清楚,比贴标签更重要。 收个尾:热闹之后,留下的是真刀真枪的日常管理。能不能稳住饭桌、看住课堂、照住病号,这才是这户人家能否走下去的关键。