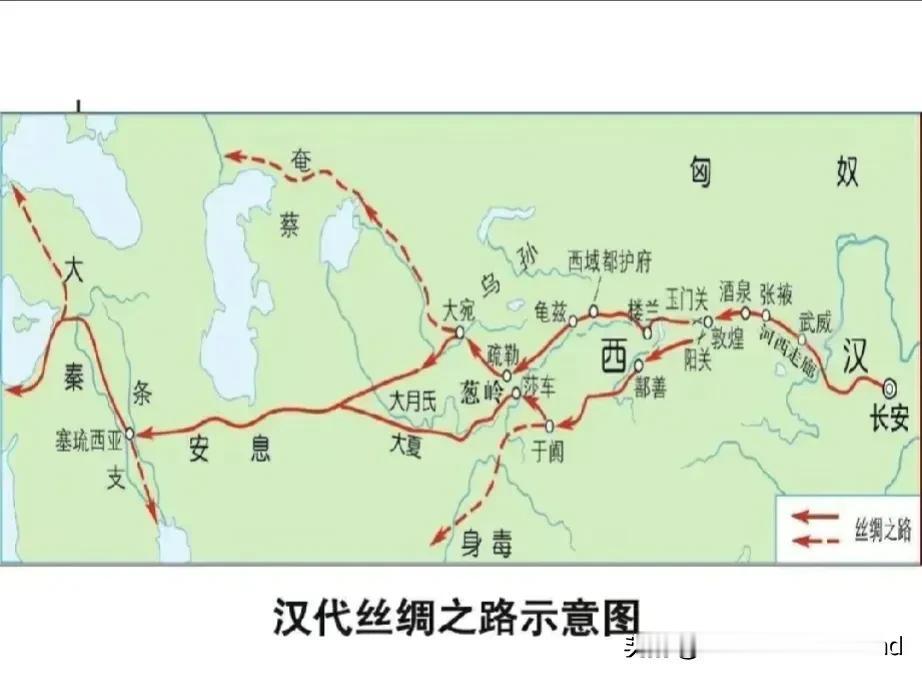

长安——丝绸之路的起点, 无法撼动,无法动摇。 论长安是丝绸之路起点的唯一性。 驳双起点的逻辑错误, 揭露偷换概念,混淆视听的伎俩。 从历史事实和国际权威认定等方面来看,长安(今西安)是丝绸之路唯一的起点。 具体依据如下: 1- 历史文献明确记载:《汉书·张骞传》记载张骞出使西域从长安出发,此后汉朝使团均以长安为基地。《后汉书·西域传》也记载东汉时期西域诸国“遣使贡献,皆诣长安”,表明长安的外交核心地位。唐代《通典》将长安列为丝绸之路东端最重要的贸易枢纽。 2- 考古证据充分支持:西安未央宫遗址出土的“西域都护”封泥,证明长安是汉朝管理西域事务的行政中心。甘肃悬泉置遗址的汉简显示,西汉商队与使团需在长安领取“过所”才能西行。此外,长安的汉长安城遗址、唐长安城西市遗址等还出土了大量来自西域的文物,证明长安是丝绸等商品的生产和交易中心。 3- 国际权威认定 :2014年,联合国教科文组织将“丝绸之路:长安-天山廊道”列入世界遗产,明确认定西安为陆上丝绸之路的东方起点。依据包括最完整的古代都城遗址、与中亚遗迹的时空对应关系以及持续千年的外交与贸易记录。 4- 政治中心优势:西汉时期汉武帝在长安制定了与西域交往的一系列政策,张骞出使西域等外交活动都从长安发端。隋唐时期长安同样是国家政治中心,对丝绸之路的管理、拓展以及与沿线国家的交往等重大决策都在此做出。 5- 地理交通枢纽地位:长安处于关中平原,是连接中原、西域、巴蜀、蒙古高原的交通要冲,以长安为中心向外辐射出多条交通要道,构成了丝绸之路的基础道路网络。而洛阳的交通道路是在长安交通体系基础上的延伸和补充。 再看双起点论的论据与矛盾对比。 多起点论核心表述存在,逻辑漏洞,偷换概念,混淆正确历史事实。 1、洛阳与长安同为丝绸之路起点,就是混淆了“起源性起点”与“时代枢纽”,将“丝路开辟的起点”等同于“某朝代的交通核心”,长安是张骞“凿空西域”的开创起点(起源属性),洛阳是东汉丝路已成型后的枢纽(延续属性),偷换了起点的起源性属性。 2、把东西汉丝路起点地位等同,无视“开创”与“继承”的本质区别,将“新王朝都城的功能转移”转移为“起点的重新确立”,西汉长安是丝路从无到有的起点,东汉洛阳是在既有丝路基础上的使用与拓展,无“开创”属性 ,混淆继承与开拓概念,得出二次起点的逻辑错误。 3、张骞与班超的历史作用等同,混淆“开辟者”与“继承者”的角色,将“拓展丝路”等同于“开创丝路”,张骞是丝路的开创者(定起点),班超是丝路的维护者(续通道),二者历史定位不可并列。双起点论,就是将张骞与班超等同于丝路的开创者,将200年后的历史等同于200年前的历史。 混淆了丝绸之路的时间概念。把通道路径等同于起点。 4、以《后汉书》记载洛阳为“起点”为由,否定长安唯一性,偷换“文献中路线起点”与“历史起源起点”的概念,忽略文献记载的是“当代通道起点”而非“起源起点”,《后汉书》记载的是东汉时期丝路通行的路线起点(洛阳),但未否定长安的起源起点地位,二者记载场景不同。以此偷换起源与通道概念。达到路径通道起点等同于起源起点的目的。 总之,双起点论,是建立在,混淆起点的属性,混淆开创与继承的关系,偷换起点的时空概念,混淆起源性起点与非起源性起点的概念,达到双起点论的目的。 用一个简单的例子,来形象的揭露双起点论的把戏。 我们知道,历史就是接力赛,朝代的更替就如同接力棒,一棒接着一棒。 而丝绸之路的接力赛,第一棒,发生在西汉时期的长安。 丝绸之路从西汉张骞开始起跑,而起跑点是长安。长安就是起点。 后来跑到了东汉,把接力棒递给了东汉班超,班超接过棒继续跑。 能说东汉是接力赛的起点吗? 硬要说东汉是接力赛的起点,就是割裂历史,否定历史的延续性。 但是,历史不会被任何人割裂,就像丝绸之路的发展一样。是连续的历史,有起点,有起源,有起跑者,有接力者。 说的直接一些, 丝绸之路起跑者就是张骞,接力者就是班超。 张骞是从西汉长安出发,长安就是起点。 班超是在东汉接过赛棒,洛阳就是传承者,而不是起点。 所以,丝绸之路的起点只有一个,丝绸之路的起点也是唯一的,这个起点就是长安。 混淆概念,偷梁换柱的双起点论,不过是私利熏天,致个人,地方利益与国家利益之上,搅浑了历史,就是好浑水摸鱼,好投机取巧罢了。 维护丝绸之路起点的唯一性,不仅是历史价值观的问题,也是国家利益与地方利益及个人利益博弈的问题。而不是单纯的起点问题。 长安是丝绸之路的唯一起点,无法撼动,不可动摇。因为长安在中国。