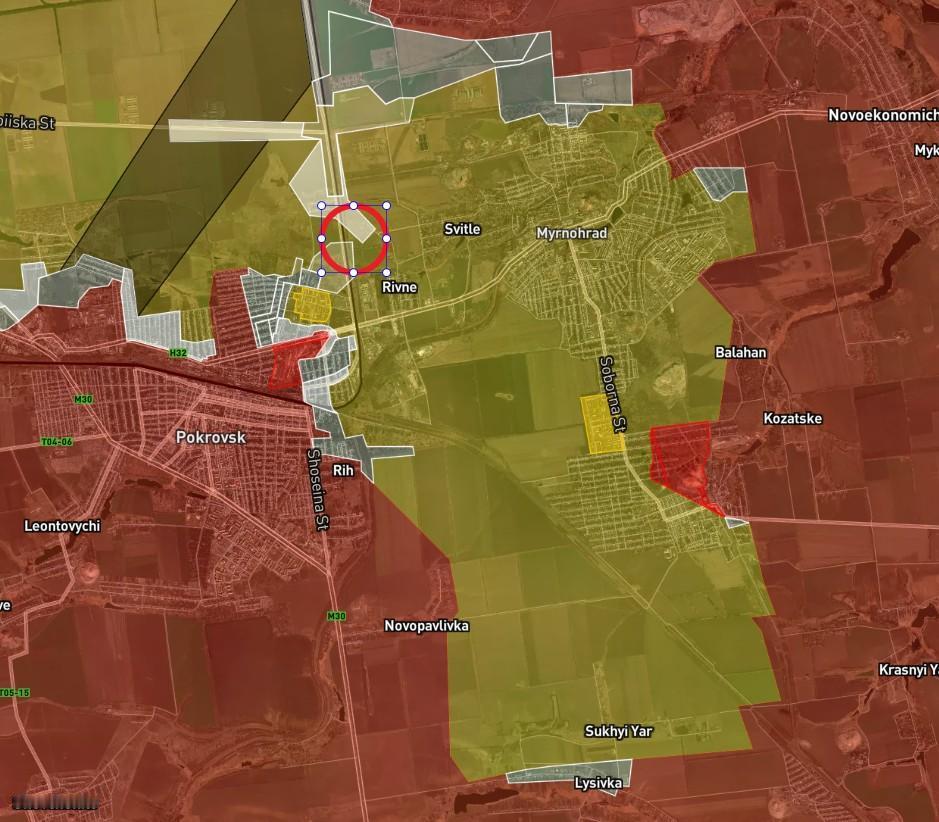

谁能想到红军城这仗能这么“反转”,乌军本来揣着矿道保命的小算盘,以为躲地下就能耍小聪明,结果被俄军反过来拿捏,把好好的“避难所”变成了插翅难飞的死局。 起初,乌军选择红军城作为据点,看中的就是城市地下那张现成的网络,废弃矿坑、老旧隧道、四通八达的管道,本来是天然屏障,能让守军在地面崩塌时仍有回旋空间,指挥部下移,后勤线隐藏,人员轮换隐秘,这些安排在开战初期确实起到作用。 俄军重炮覆盖地面,滑翔炸弹精准落点,可地下深处依旧传来指令声,补给车队悄无声息穿梭,守军甚至能从侧翼反击,外界看来,这座小城像刺猬,扎手却拔不掉。 然而,俄军很快意识到,硬砸地面代价太大,不如换个思路,既然对手把希望寄托在地下,那就把战场拉到同一维度。 工兵小队开始系统勘测,清理被遗忘的支线通道,标记通风口位置,甚至利用民用燃气管道作为掩护。 突击组不再是大队人马,而是精干三人单元,携带轻武器和无人机,交替掩护,逐步渗透。 乌军发现异常时,往往已经晚了——俄军不是来炸隧道,而是来占隧道,通道被反向利用,补给线变成包围线,守军想退发现后路已断,想守发现侧翼失控。 这种转变的核心,在于俄军把乌军的优势转化为自己的杠杆,地下空间通风差、视野窄、机动难,本来是防守方的天然限制,可一旦攻方摸清布局,这些缺点就成了陷阱。 乌军原计划靠地道实现人员轮换和物资转运,现在却要面对俄军从内部发起的清剿。 无人机在狭窄空间投放闪光弹,电子战设备干扰通信,突击组贴身压制,守军连反击机会都抓不住,曾经的保命通道,摇身一变为绞杀带,乌军越想往里缩,包围圈越紧。 乌军对地形的依赖,掩盖了体系化的短板,地下工事需要电力、氧气、排水,这些都不是单一通道能解决。 俄军切断地面电源,通风系统瘫痪,湿度上升,霉菌滋生,伤员无法及时救治,补给中断后,守军开始消耗储备,士气随之下滑。 指挥链条拉长,信息传递延迟,前线反馈到后方已成旧闻,俄军则保持地面与地下的同步推进,炮火封锁出口,无人机监控动向,步兵逐层清扫,节奏稳得像教科书。 这场反转还暴露出现代战争中,技术与战术的微妙平衡,乌军无人机一度掌控制空权,侦察范围覆盖二十公里,俄军每一步都在监控下。 可当战场下沉到地下,无人机信号受阻,星链传输中断,情报优势瞬间蒸发,俄军转而依赖小型步兵组和近距电子战,成本低、灵活性高,反而更适应复杂环境。 乌军想靠高科技翻盘,却发现对手用最原始的渗透战术,破解了最现代的防御网。 乌军早期如果主动收缩战线,把地下网络作为诱饵而非核心,情况或许不同,可固守心态作祟,总以为多拖一天就能等来外部变量,结果把主动权拱手让人。 俄军则展现出惊人的学习能力,从初期笨拊推进,到后期混合战术,步步为营,环环相扣。 红军城战役的意义,不在于一座城市的得失,而在于它证明:任何地形优势,只有在动态博弈中才能持续生效,一旦被对手读透,就可能成为致命弱点。 我认为,这场仗最大的启示,是战略灵活性的重要,乌军把地下工事当成静态堡垒,忽略了对手的适应性。 俄军则把对手的防御逻辑,转化为自己的进攻节奏,战场从来不是单向设计,而是双向博弈。 你以为藏得深就是安全,对手偏要证明,深度也可以是坟墓,未来类似场景,谁能更快调整思路,谁就能占据上风。 你觉得这场地下拉锯,最关键的转折点在哪?