沈阳市大东区立足群众需求,勇于实践创新,持续深化“12345”文明实践工作模式,着力打造具有区域特色的新时代文明实践“大东样板”,为提升城市文明水平注入源源不断的活力。

▲山东堡社区暖心活动。李浩/摄

健全“1”个保障机制

筑牢文明实践根基

坚实的保障是文明实践持续深入的关键。大东区强化顶层设计,健全组织领导,并设立专项经费予以支持。通过每年投入中心专项资金380余万元,并对优秀社区实践站及项目给予2万元奖励,有效激发了基层活力。截至目前,已累计发放奖励资金800余万元,成功扶持了爱心托管班、闪电救援队等366个优质项目,累计服务时长超1万小时。同时,积极引入高校、社会团体等多元力量,组织开展各类活动1800余场,惠及群众超过16万人次。

搭建“2”大服务平台

优化文明实践矩阵

高效协同的平台体系是文明实践落地的基础。大东区着力构建“1+10+144+N”四级文明实践阵地网络,纵向贯通区中心、街道所、社区(村)站,横向联动学校、企业、商圈等N个实践点,形成了便捷的“15分钟服务圈”。时代文仓城市书房、龙之梦综合体等特色点的设立,拓展了“文明实践+阅读”“文明实践+文旅”等新路径。同步打造功能集成的区级文明实践App,实现了信息发布、活动调度、服务管理线上化、精准化。平台已注册用户5万余人,发布信息600余条,完成线上服务356人次,服务满意度高达98%。

统筹“3”方资源力量

汇聚文明实践合力

凝聚各方力量是文明实践行稳致远的保障。大东区积极构建共建共治共享的基层治理新格局。一是用好市区机关资源,落实“双报到”机制,推动党员、志愿者下沉社区,激活治理“末梢”;二是用活辖区专业资源,组织医疗、教育等领域人才,常态化开展“文明实践大集”“送戏下乡”等活动,让优质服务直达群众;三是引导社会资源参与,通过培育孵化空间,已成功培育社会组织6家,引入群众团队35个,孵化优质项目14个,形成了制度化、项目化的服务格局。

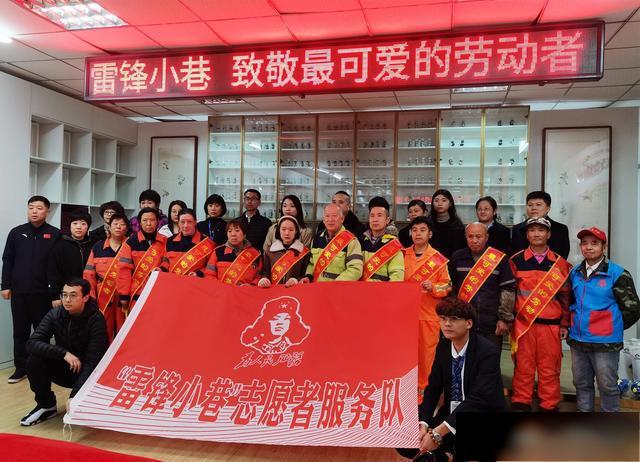

▲“雷锋小巷”志愿者服务队。

抓好“4”单服务流程

精准对接群众需求

精准对接供需是文明实践的生命线。大东区聚焦群众“急难愁盼”,构建并完善“群众点单—中心派单—志愿接单—群众评单”的闭环服务模式。线上线下一体化收集需求,并对特殊群体提供协助点单服务;设立专人专岗,分类梳理需求,依托数据分析实现科学、高效派单;通过积分激励、星级评定、定期培训等机制,保障服务队伍接单能力与积极性;建立多维度评价体系,确保服务效果可追踪、可评估。截至近期,中心累计接收并完成订单967个,实现100%满意度,其中五星评价占比88.6%。

推进“5”项重点任务

深化文明实践内涵

丰富的活动载体是提升文明实践吸引力的核心。大东区紧扣“学习科学理论、宣传党的政策、培育主流价值、丰富文化生活、推动移风易俗”五大任务,创新活动形式与内涵。

“学”理论:设立“理论学习角”,运用定向音箱、感应翻书等技术打造沉浸式学习空间,开展讲座、读书会500余场。

“引”政策:创新政策宣传,邀请非遗代表性传承人以评书等形式解读政策法规,将民生话题编成通俗故事,增强传播效果。

“树”风尚:深入挖掘“身边好人”资源,举办“好人会客厅”“故事会”等活动,发挥道德模范的引领作用。

“化”于心:引入优质资源,组织开展“文明直通车”“文明有礼大舞台”等文艺活动近千场,满足群众精神文化需求。

“治”陋习:聚焦陈规陋习,鼓励文艺创作,通过文明实践舞台倡导新风,引导市民破旧立新、见贤思齐。

大东区通过系统解码“12345”模式,有效整合了资源,精准对接了需求,丰富了实践内涵,形成了可借鉴、可推广的文明实践新路径。

沈阳日报、沈报全媒体记者:特约记者吕良德