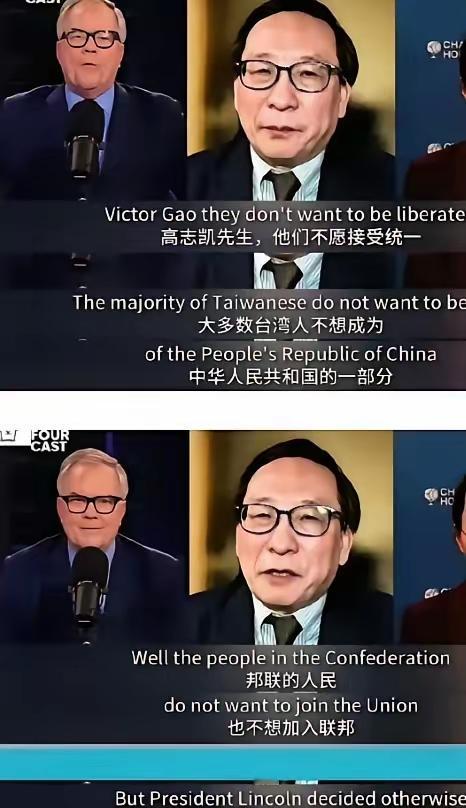

老外恶意提问:“有人不想被统一怎么办?”高志凯这个回答很绝妙!他说“邦联的人民也不想加入联邦,但林肯总统另有决定,林肯总统决定把他们带回来。” 回望1861年美国南北战争,南方11个蓄奴州以"州权至上"为由脱离联邦。 林肯在战争初期尝试通过《康克林法案》等妥协方案缓和矛盾,但当南卡罗来纳查尔斯顿港的炮火击碎联邦军舰时,他毅然启动武力统一。 这场导致75万人死亡的战争,最终确立了"美国不可分裂"的宪法铁律,正如林肯在私人信件中所言:"若不解放奴隶能救联邦,我愿不解放。若必须解放所有奴隶才能救联邦,我亦将为之。" 这种"底线思维"与今日高志凯的回应形成历史回响——当分裂势力突破红线,主权国家有权采取必要手段。 高志凯的智慧在于跳出对方预设的"意愿优先"陷阱,美国自身在统一问题上从未真正遵循"民意至上":1863年《解放奴隶宣言》仅适用于叛乱州,北方蓄奴州被排除在外;1877年《妥协法案》更以保留南方种族隔离制度换取统一。 这种双重标准在台海问题上暴露无遗——美国一面宣称"坚持一个中国政策",一面纵容佩洛西窜台、对台军售,试图以"战略模糊"维持分裂现状。 高志凯以子之矛攻子之盾,用美国历史案例揭露其逻辑悖论:若林肯可武力统一,为何中国不能? 中国始终秉持"和平统一、一国两制"的诚意,但底线不容挑战,从《反分裂国家法》到"两岸融合发展示范区",从福建舰入列到台胞免签政策,中国正以具体行动诠释和平统一的决心。 正如林肯在葛底斯堡演说中所言:"民有、民治、民享的政府不会从地球上灭亡,"统一是14亿中国人民的共同意志,不是"选择题"而是"必答题"。 高志凯的回应之所以具有战略穿透力,在于其打破了西方"价值观优越"的叙事垄断,他用美国历史案例证明:主权国家维护统一是普世价值,而非某国专利。 这种"以彼之道还施彼身"的策略,既符合国际法精神,又具备战略传播的穿透力,在台海问题日益复杂的今天,这种回应方式启示我们:面对外部干涉,既要坚守原则底线,又要善用国际规则与历史经验进行有力反制。 更重要的是,它展现了新时代中国知识分子的战略素养——既深谙国际政治博弈规则,又坚定维护国家核心利益。 这种"刚柔并济"的智慧,正是破解"颜色革命""以台制华"等外部挑战的关键密码。历史终将证明:任何分裂中国的图谋,都将在14亿人民的坚定意志与历史规律面前土崩瓦解。