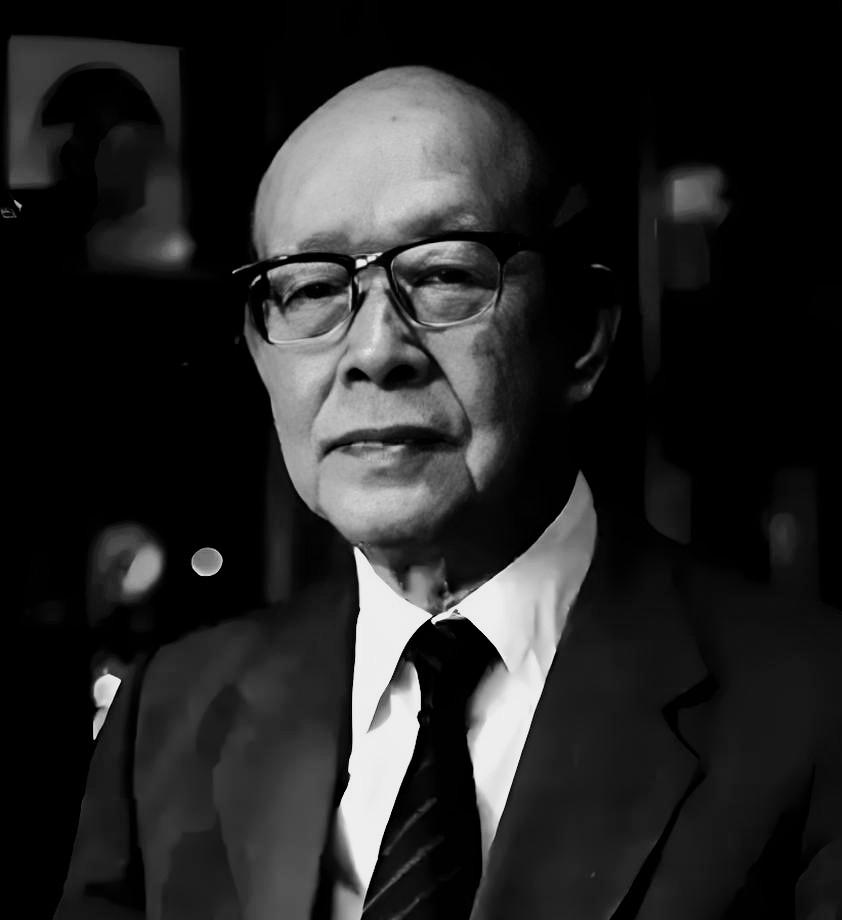

世界上唯一一位给汉字注明音节的男人,被上帝遗忘的老人,活了112岁,一生跨越了晚清,北洋,民国,新中国四个时代! 请你停留片刻为我们这位“中国拼音之父”,送上一束花,留下一颗爱心,为他说一句“致敬民族脊梁”吧[谢谢][谢谢][谢谢] 周有光,中国汉语拼音之父,被誉为“现代汉语拼写系统的奠基人”。他主导设计的《汉语拼音方案》实现了汉字注音的历史性革新,为亿万民众的文化启蒙与汉语国际化开辟了通途! 建国初期,全国80%的人口为文盲,汉字“认难写难”成为扫盲工作的主要障碍。一位原本研究经济的老人跨界投身语言领域,主导设计出汉语拼音,使扫盲效率大幅提升,更让汉语成功适配计算机时代。他就是周有光,享年112岁,跨越四个历史时期,但多数人只知拼音,却不知其缔造者。 当时缺乏统一标准,学校教育采用“ㄅㄆㄇㄈ”注音字母,字形晦涩难记;对外交流则使用“威妥玛式”拼写,如将“北京”拼作“Peking”,不仅外国人学习困难,国人使用亦感不便。 1949年扫盲运动启动后,教师讲授单个汉字需耗时良久,一个村级扫盲班半年仅能教会学员几十个常用字。 彼时周有光已49岁,在复旦大学执教经济学,曾深入研究各国货币制度。1955年全国文字改革会议召开,他意外被调入拼音设计组。 面对领导邀约,他坦诚表示:“我是搞经济的,并不懂语言学。”领导回应:“你通晓多国语言,且曾研究拉丁化方案,这项工作非你不可。” 这项跨界任务的难度远超预期,当时学界形成三大争议派别:一派主张改良传统注音字母,一派倡导自创全新符号,另一派则力推采用拉丁字母。 周有光未急于站队,而是带领团队开展基础工作——收集全球60余种拼音方案,逐字比对分析优劣。研究发现,拉丁字母具备国际通用性,可适配当时主流的打字机与印刷机,这一优势是其他符号无法比拟的。 反对采用拉丁字母的声浪颇高,不少人质疑:“汉字沿用数千年,为何要用外国字母标注?”周有光未作空泛辩解,而是以实际案例回应。 他举例:“河北束鹿县,此前外地人常误读为‘shù lù’,实际正确读音为‘cù lù’。若有拼音标注,便不会出现这种误解。”他同时出示数据:采用拉丁字母拼注的识字课本,使学员记忆效率约提升3倍。 方案设计的细节中蕴含诸多巧思。以声调标注为例,最初有提议采用数字1234区分声调,但周有光在农村调研时发现,农民难以记忆数字与声调的对应关系。 经过反复试验,他最终确定采用“ˉˊˇˋ”四个符号标注于字母上方,农民反馈:“平声像地平线,上声像上坡,好记。”这套声调方案至今仍是全球最简洁的汉语声调标注体系。 1958年,《汉语拼音方案》正式公布,首个试点应用场景便是扫盲班。据河北邢台扫盲教师回忆,此前讲授“春”字,需解析字形结构与笔画顺序,一节课最多教会3个汉字;采用拼音辅助教学后,先教授“chūn”的发音,再讲解字形,一节课可教授10个汉字,学员还能自主拼读生字。 鲜为人知的是,拼音方案中的“y”“w”两个字母,是周有光力主增设的。最初方案中,“衣”“乌”分别拼作“i”“u”,但在打字时易与其他字母混淆。 结合语音学研究,周有光发现人们口语中常将“i”读作“yi”、“u”读作“wu”,便决定直接增设“y”“w”作为零声母音节的书写形式,既契合发音习惯,又解决了打字混淆难题。 这一设计为拼音适配计算机输入法奠定基础——上世纪80年代五笔输入法盛行时,拼音输入法能快速崛起,“y”“w”的合理性设计功不可没。 1979年,联合国决定采用汉语拼音作为汉语标准拼写形式,此前该组织一直使用“威妥玛式”。期间发生一个小插曲:台湾地区代表提出反对,称“已拥有自有拼音体系”。 周有光随即出示各国驻华使馆的统计数据——采用汉语拼音拼写的中国地名,外国人认错率仅3%;而采用台湾地区拼音体系,认错率高达47%。数据面前,反对声自然消散。 这位“拼音之父”一生始终在跨界探索,60岁后转而研究汉字发展史,80岁撰写《世界文字发展史》,90岁开始撰写专栏评论,直至100岁仍在修订书稿。 被问及长寿秘诀时,他坦言:“每日坚持学习新知识,大脑便不会僵化。”他的书房中,常年摆放着1955年的拼音方案初稿,扉页上写着:“让每个中国人都能轻松识字,让汉语走向世界。” 2017年周有光逝世后,有网友留言:“我学会的第一个拼音是‘a’,如今才知晓,背后有位老人耗时三年,让这个字母走进了亿万中国人的生活。” 从晚清的私塾蒙童,到民国的大学生,再到新中国的科研工作者,周有光以112年的人生,见证了中国的百年变迁。 他最珍视的并非“汉语拼音之父”的头衔,而是晚年看到的一组数据:拼音推行后,中国文盲率从80%降至10%以下。这位跨界学者用一生证明,真正的大家从不惧打破专业边界,始终以解决实际问题为导向。