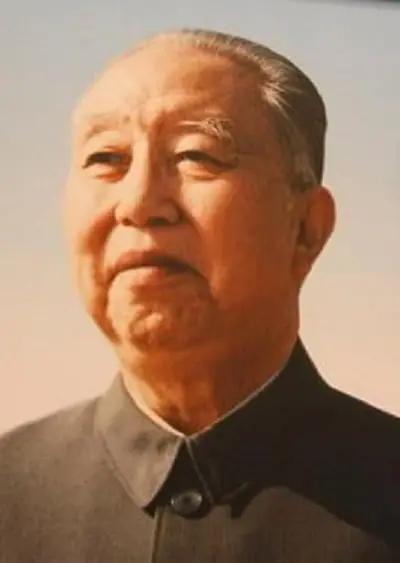

华国锋主席不姓华,你知道吗?这个名字听上去像祖上传下来的牌位,其实是临战改的。 很多人听到“华国锋”这个名字,会自然以为这是祖辈传下的姓氏,但事实上,这位曾担任中国最高领导人的本名是苏铸。 “华国锋”三个字,是1938年他参加抗日游击队时为自己取的化名,意为“中华民族抗日救国先锋”。 一个17岁的少年,在民族存亡之际,不仅将个人命运与国家存亡绑定,连名字也彻底重塑,这背后是整整一代人的热血与决绝。 华国锋的出生地是山西交城县一个制革工人家庭,父亲早逝,母亲艰难抚养兄弟二人,却坚持供他读书。 交城地处吕梁山区,早年的中共地下党组织活动频繁,华国锋在商业职业学校读书时,接触了马克思主义思想,又亲眼目睹红军东征时的严明纪律,从此坚定了革命信念。 1938年,日军铁蹄踏破交城,华国锋瞒着母亲,步行80里山路加入游击队,更名换姓,既是保护家人,也是向旧世界的彻底告别——那个叫苏铸的少年,从此成了“华政委”。 临战改名的行为,在今天看来或许像影视剧的桥段,但在烽火连天的年代,这是许多革命者的共同选择。 名字不仅是代号,更是一种身份的重塑和使命的宣誓,类似案例还有邓小平(原名邓先圣)、彭真(原名傅懋恭)等。 但华国锋的改名尤为特殊:他不仅将政治理想嵌入姓名,甚至让这个化名完全取代了本名,成为公开历史的唯一标识。 这种“名随人动”的彻底性,折射出他对革命事业的极致忠诚。 值得注意的是,华国锋的子女并未继承这个充满时代印记的姓氏,而是沿用本姓“苏”,这或许是一种微妙的家族记忆传承——父辈的荣光与代价由历史铭记,而子孙仍需在平凡中扎根。 华国锋的政治生涯,始终带着一种“时势造英雄”的偶然性,他并非早期革命的核心人物,却在历史关口屡次被推至前台。 1949年随军南下,他成为湖南湘潭首任县委书记,而湘潭正是毛主席的家乡,这个巧合为他日后获得毛主席信任埋下伏笔。 1955年,毛主席到湖南考察农业合作化,华国锋的务实汇报给毛主席留下深刻印象。 据党史记载,毛主席曾评价:“华国锋是个老实人,”这句看似朴素的评语,在政治语境中实则重若千钧。 旱灾期间,当多数干部热衷虚报产量,华国锋却向毛主席直言“田瘦了、牛瘦了、人瘦了”,这种实事求是的态度,让他在政治风浪中意外站稳脚跟。 1976年毛主席逝世后,华国锋此时身兼中共中央第一副主席、国务院总理,本可选择明哲保身,但他与叶剑英、李先念等老帅联手,以雷霆手段粉碎“四人”。 官方史料明确记载:“华国锋同志在粉碎‘四人’这场关系党和国家命运的斗争中起了决定性作用。” 这一决策避免了乱,为中国后来的转型奠定基础。 耐人寻味的是,华国锋在权力巅峰时急流勇退,1980年后,他相继辞去党政军要职,彻底淡出公众视野。 这种进退之道,与其“老实人”的性格一脉相承。或许对他而言,名字可以因时而变,但初心从未更易——那个从吕梁山走出的青年,最终用放手完成了对革命的最后忠诚。 华国锋的故事,更像是一代人的精神缩影,他们为了理想不惜隐去原名,将个人融入时代洪流。 今天回望这段历史,不禁感慨:名字或许能改,命运或许能变,但刻在骨子里的朴实与坚韧,才是历史选择他们的根本原因。 而在功成身退后回归平凡,何尝不是另一种智慧?2008年华国锋逝世时,追悼会上一条横幅恰如其分地总结了他的一生:“顾全大局胸怀坦荡,丰功卓著英名永存。” 这十六个字,胜过千言万语,历史的评价从非单一维度,华国锋的改名之举,既是个人抉择,也是民族救亡图存的注脚。 那个叫苏铸的少年,用“华国锋”之名写就了一段不可复刻的人生——它提醒我们,在宏大的历史叙事中,每个名字背后都可能藏着一代人的信仰与牺牲。

评论列表