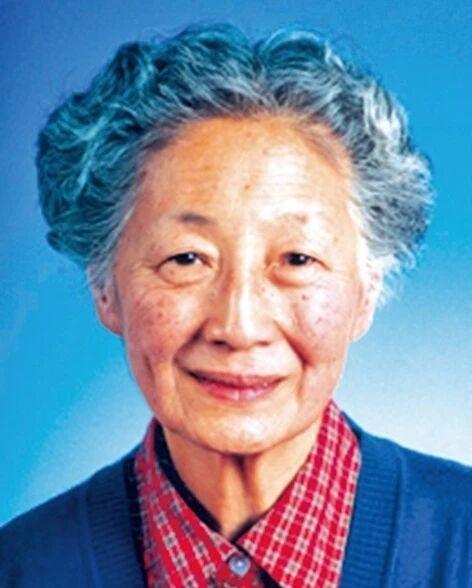

【“科研工作者,最应该习惯的就是吃苦” 郑儒永】科学家作风学风故事 郑儒永(1931— ),广东潮阳人。1953年毕业于华南农学院。曾任中国科学院微生物研究所研究员。真菌学家,中国科学院院士,致力于真菌系统的合理化与完善,研究小煤炱目(Meliolales)、白粉菌目(Erysiphales)和毛霉目(Mucorales)等真菌多年。 1953年 郑儒永从华南农学院毕业 进入中国科学院植物所 真菌植病研究室 (中国科学院微生物研究所前身)工作 师从著名真菌学家戴芳澜教授 她的第一个任务不是前沿课题 而是一项最基础的工作 整理真菌标本 这项任务枯燥而繁重 是不折不扣的科研“冷板凳” 可郑儒永却耐得住寂寞与辛劳 四年间整理了上万份标本 还利用业余时间不断学习精进 这段默默无闻的时光 让郑儒永积淀出扎实的专业根基 在正式开展科研工作以后 郑儒永在真菌系统的 合理化与完善等领域 取得了一系列突破 对中国白粉菌目的有关属种 以及全世界范围内 白粉菌目的所有属的全型 进行了详尽的研究 在众多真菌研究中 毛霉菌的研究难度较大 郑儒永却知难奋进 她说:“每个人不能 只挑拣简单的工作去做, 而且简单的工作,既然简单, 别人或者前面的研究者 一定有了比较成熟的工作结果, 再去做就没有价值。 作为祖国培养的科研工作者, 在科研工作面前不能挑挑拣拣, 要知难而上, 面对艰苦的工作要迎头挑起重担, 要选择有一定困难的 相对不那么容易的工作来做, 这样不仅会锻炼自己, 也会做出一定的成绩, 不辜负国家的培养。” 真菌的研究离不开显微镜 郑儒永一生的大部分时间 都伫立在显微镜前 专心致志地做研究 然而,因为常年忘我地工作 郑儒永被医生检查出 骨质疏松和腰椎半滑脱症 医生在她的脊柱上 “钉上”钢柱和钢钉 还带来一个坏消息:从此以后 她每天最多只能坐1小时 其余时间最好卧床休息或者站立 此时,郑儒永已经73岁高龄 她毅然选择回到实验室 回到显微镜前站着工作 每天站8小时 这一站竟站了15年 郑儒永却不觉辛苦 她认为:“科研工作者 最不应该害怕的就是吃苦, 最应该习惯的就是吃苦。” 她还悉心培养了数十位硕士研究生 博士研究生、博士后等 为我国真菌学领域 输送了大批优秀人才 以“化作春泥更护花”的精神 传播科研经验,托举优秀人才 郑儒永出身名门望族,家境优渥 父亲郑铁如曾任 中国银行香港分行经理 但她一生简朴 哪怕在成为院士以后 也继续过着纯粹简单的生活 不仅自己做衣服 还多次拒绝额外的报酬 这种清廉的精神 被她归因于自己的父亲 “我父亲廉洁得不得了, 也‘迂腐’得不得了。 我可能遗传了他的这些特点吧。” 郑儒永虽然对自己吝啬 对他人却非常慷慨 2019年 她与丈夫黄河研究员 将毕生积蓄150万元 捐赠给中国科学院大学 成立“郑儒永黄河奖学金” 用于激励青年科研工作者 谈及设立奖学金的目的 郑儒永说: “就是想(激励)青年投身科研, 不负时光,努力向上!” 郑儒永曾说:“国家培养了我, 中科院(中国科学院)培养了我, 我要为国家再作一点贡献。” 从默默无闻的标本整理者 到享誉国际的真菌学家 郑儒永用一生的坚守与奉献 诠释了什么是真正的科学家精神 内容选自《百位著名科学家作风学风故事》