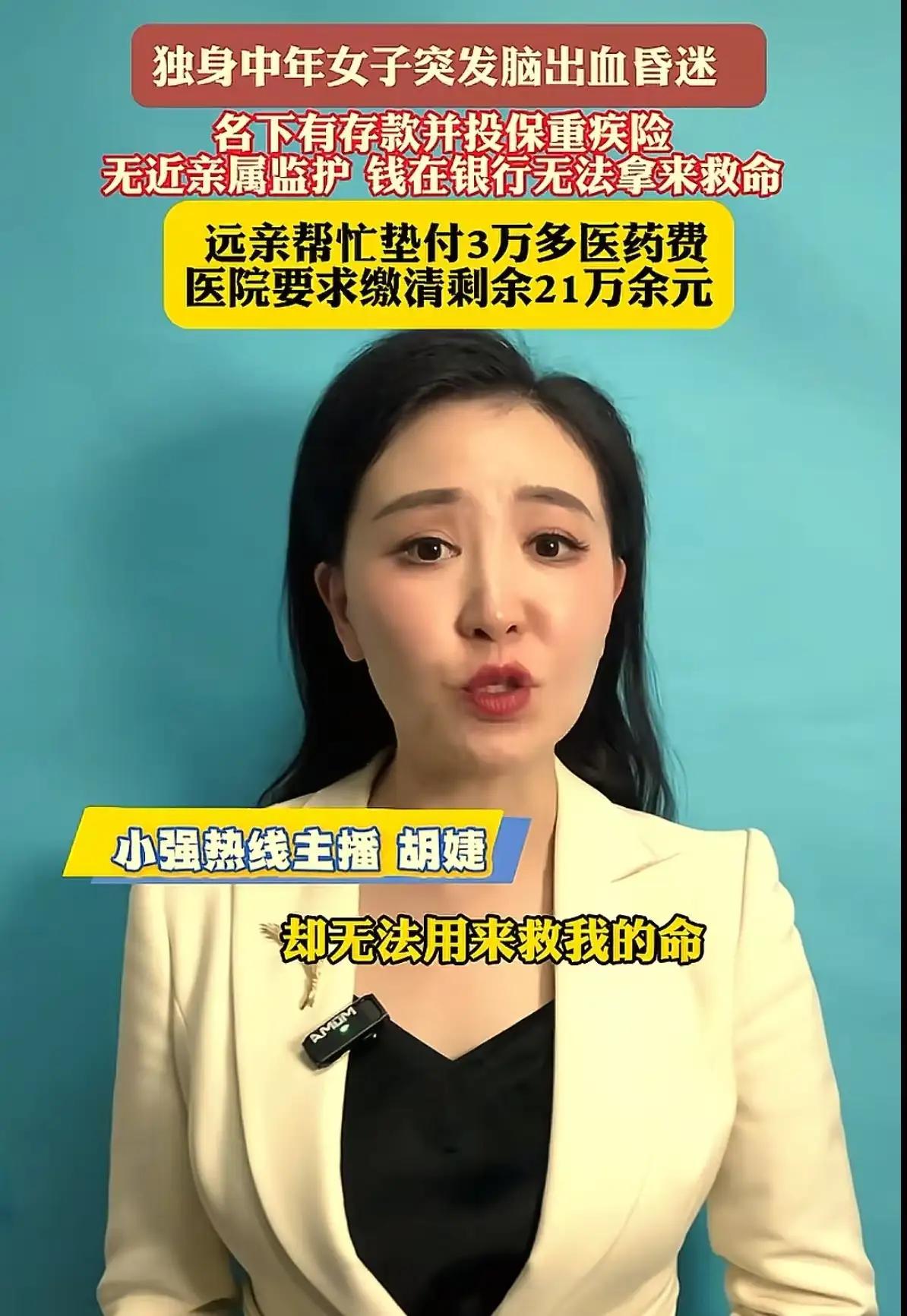

“银行里明明有存款,却不能取出来救自己的命!”上海i46岁独身女子突发脑出血i昏迷,送医后需紧急手术,但女子未婚无子女,父母双亡,没有近亲属监护,陷入昏迷的她无法动用自己的存款救命!银行拒绝支付医疗费,保险公司拒赔! 这是一场现代都市悲剧的缩影,也是我们每个人都可能面临的“看得见的钱,却用不了”的无声控诉。你有没有想过,我们每天奔波在繁忙的生活中,看似稳妥的财务,却可能在关键时刻变成“空壳”?这不只是一件个案,它折射出的是制度设计背后,隐隐约约的漏洞,以及我们每个人都必须面对的“人性与制度的博弈”。 这位46岁的上海女子,也许曾经有过梦想,有过未来的规划,但突如其来的疾病,将她推向了生命的边缘。送到医院的那一刻,她拼尽全力希望能用自己的存款救自己,却被银行的“规矩”挡在了门外。没有近亲陪伴,没有合法的监护人,她的生命仿佛成了一块悬在天平上的“硬币”,随时可能被制度的规则碾碎。 这不仅仅是一个人的悲剧,更像是一面镜子,映射出现代社会在“人性关怀”上的缺失。我们每天都在追求效率、利益最大化,但当真正需要温暖和援手时,制度的冷漠让人心碎。银行账户里的“存款”变成了“死钱”,保险合同上的“保障”变成了“空话”,那些曾经让我们心存希望的“保障”在关键时刻竟成了“空壳”。 有人会说:“这是制度的问题,是规则的限制。”但我想问,这样的规则,难道不是在无形中剥夺了普通人的生存权、救命权吗?面对突发的危机,我们到底在追求什么?是利益的最大化,还是对“人”的关怀?更何况,这样的事件并非孤例,而是在无数角落上演的“现代版悲剧”。 我们不能只看到表面的冷漠,更要从中洞察制度背后的人性裂痕。是不是应该有一个更人性化的机制,让“存款”不再是“死钱”,让每一个生命都能在危难时刻得到应有的尊重和援助?是不是该让“保险”不只是一份空洞的承诺,而是真正能在关键时刻发挥作用的“生命线”? 这一事件引发的思考,是对我们每个人的提醒:在追求物质和利益的同时,更要关心制度的温度。因为,只有制度变得更有人情味,才能真正守护每一个像她一样在危难中挣扎的生命。我们期待的,不是冷漠的规则,而是温暖的关怀。让我们一起来呼吁,让“生命无价”的理念,成为社会的底线,让每一个人在危难时刻都能感受到那份真诚的守护。脑出血