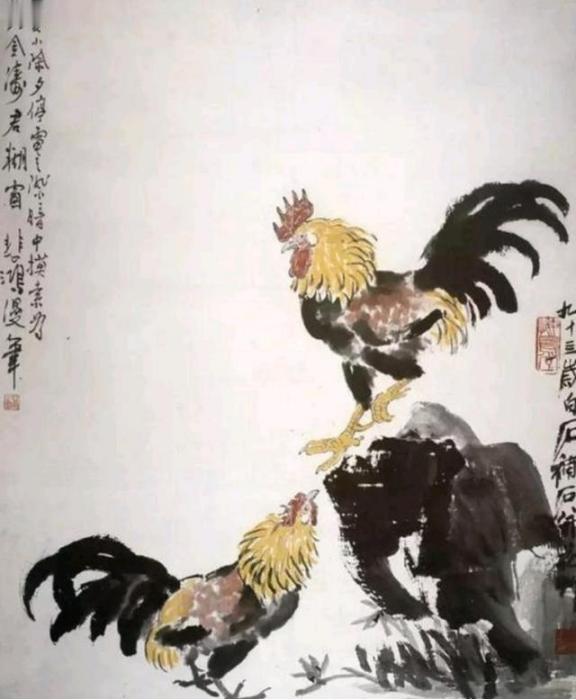

1947年,徐悲鸿刚提笔画完两只公鸡,突然停电了,于是便封笔作罢,一直到去世时都没能完成,不料,6年后齐白石看到这幅画,想起两人至交无间,仅仅寥寥数笔,就成就了这幅不世之作《金鸡图》。 北平的除夕夜,本该是灯火通明、喜气洋洋的时候,谁知一盏灯灭了,整个画卷就这么半途而废。徐悲鸿的两只公鸡跃然纸上,却没了背景的依托,等了七年,主人走了,这画还能续命吗? 说起徐悲鸿和齐白石的交情,得从1928年那个冬天拉开话头。那时候,北平的画坛还像老茶馆一样,守着几本古谱子转悠,大家画花鸟山水,非得按四王那套路来,稍有新鲜玩意儿,就有人摇头叹气。徐悲鸿从法国学成回来,当上北平大学艺术学院院长,满脑子是写生和中西结合的想法。他觉得,学生得去田野间看真实的鸡鸭鱼虫,才不会画出死板的影子。这话一出,旧派画家们不干了,直说他数典忘祖,崇洋媚外。徐悲鸿心里明白,这路子难走,得找个明白人搭把手。 齐白石呢,早年从湖南乡下出来,当过木匠,雕花刻字养家糊口。晚年专攻绘画,他的虾蟹小鸡,活脱脱像从河边抓来的,笔触朴实,透着泥土味。可北平的文人雅士看不上,嫌他粗俗,没书卷气,还拿他木匠出身说事儿,说他带股匠气。齐白石不争,照样埋头画他的。徐悲鸿头一回见齐白石的画,就觉得来劲儿了,那些山水不套古人路子,却有股子真实劲道。他在信里写过,推重齐白石,就因为他不一笔古人,能自成一家。这话接地气,直戳人心。 徐悲鸿没含糊,连续三次上门拜访齐白石家,请他到学院教国画。齐白石起初有点犹豫,一个乡下老头进洋学堂,怕不合适。可徐悲鸿诚心实意,说艺术师法自然,何必纠缠师承。齐白石一听,觉得对路,两人一拍即合。从那起,虽差了三十二岁,却成了忘年交。徐悲鸿每次回北平,必去齐宅坐坐,聊笔墨事儿;齐白石的新画,也先给徐悲鸿瞧,按润格付钱,从不占便宜。徐悲鸿藏了齐白石一百多幅画,齐白石回赠诗笺,两人就这样你来我往,互相砥砺。 这份交情不是空谈,它实打实推动了画坛的变局。徐悲鸿的学院改革,本来阻力大,齐白石的支持让事儿好办多了。齐白石偶尔去上课,学生们学他的花鸟布局,徐悲鸿教写生解剖,两人理念一脉相承:别死盯古人,得从生活抓起。这在当时,是股清流,为中国美术注入了新鲜血液。他们的合作,还延伸到画作上,徐悲鸿主绘动物,齐白石补景物,中西合璧,纸上墨痕交织,成了后辈的活教材。 转眼到了1947年丁亥除夕,刘金涛这个裱画匠上门求画。他在北京干了大半辈子,专给徐悲鸿、齐白石装裱字画,这次想讨幅《金鸡图》糊窗用。徐悲鸿二话不说,答应下来。画到两只公鸡时,北平城突然停电,黑灯瞎火的没法继续。徐悲鸿只好搁笔,在画上题了“丁亥小除夕停电之际,暗中摸索,为刘金涛君糊窗,悲鸿漫笔”,交给刘金涛,说改天补齐。刘金涛收好画轴,走了。 谁知,这一等就是永别。1953年9月,徐悲鸿在北京因脑溢血去世,年仅五十八岁。那幅《金鸡图》半成品,就这么躺在刘金涛的作坊里,背景空荡荡的,像在等什么人来续。六年过去,1954年春天,刘金涛想起徐悲鸿和齐白石的交情,带画去齐宅。齐白石九十四岁了,看画时一眼认出徐悲鸿的笔法:线条精准,融合西洋解剖和中国画韵味,正是徐悲鸿的风格。齐白石没多说,添了几笔石台和小草,寥寥数笔,就让整幅画活了。他题了“九十四岁白石补石并花草”,这合作之作,跨越七年时光,公鸡屹立石间,野草点缀,浑然一体。 这事儿搁谁身上,都得说句巧。徐悲鸿画鸡,齐白石补石,两人本就互补:一个重形神,一个擅意境。这份真实劲儿,正是他们对艺术的追求:为人民服务,从生活出发。停电那晚,本是小插曲,却因生死阻隔,成了传奇。