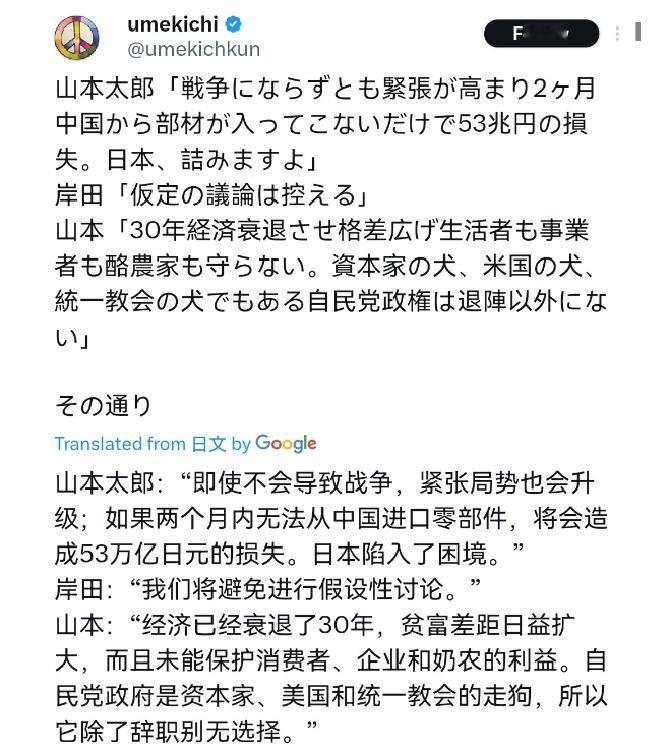

就在刚刚 中国相关部门突然宣布了:呼吁公民避免前往日本。 11月15日,据日本国会质询记录与媒体报道,议员山本太郎当场说,如果两个月拿不到来自中国的零部件,日本可能要损失53万亿日元。这话点到了关键:现在是供应链上的掰手腕。 汽车这条链最直观。线束、座椅电机、车载控制小件,长期从江苏、广东、河北等地发货到日本工厂;不少企业按日安排到货。对比之下,美国和东南亚的同类零件价格更高、交付更慢,替换起来不顺手。 节奏被打乱的后果很直接。日本车厂习惯当天到货当天用,仓库不压太多库存。两周断供就会排产混乱,停线风险会上来。这不是嘴上较劲,是生产现场的压力。 消费电子也一样。深圳、惠州、宁波的大量电路板、结构件、充电配件支撑着日本品牌的日常生产。把这部分转到远端供应,运输与认证期都会增长,企业难以维持稳定发售节奏。 材料端的替换更慢。磁性材料、锂电正负极、稀土加工在江西、四川、内蒙古有成熟产能。日本企业若改用其他来源,至少要经历样品、测试、认证,快也要几个月,期间产能会打折。 高市早苗此前强调同美国推进半导体合作,但在企业侧带来的常常是交期拉长与成本变动。山本太郎的提醒,正是着眼这个现场问题:说法可以强硬,生产却离不开准时到货。 回看前两年,疫情期间线束短缺让多家车厂停线,教训并未完全消化。日本企业加了点安全库存,但依赖实时到货的方式没有根本改变,现在风险又被推上台面。 市场层面的连锁反应也不能忽视。停线时间一长,海外渠道更容易被其他厂商顶上。近两年中国汽车在欧洲、东南亚上牌量增长,渠道习惯一旦形成,日本企业回补会更难。 这不是单个行业的事。零件厂降产,物流、餐饮、服务都会跟着降温。山本太郎说的53万亿日元,是整盘经济的缺口,牵动的是一条长链。 回到起点,中国提醒公民避免前往日本,是出于安全考量。日本内部出现的焦虑,说明两边的紧张已经落到供应和生产这一层。 接下来更看动作。稳住沟通,管住风险,把关键物项的节奏握住,不让小摩擦发展成大停摆,这才是最现实的选择。 生产线稳、船货进港、市场不缺货,各方都能少受伤,这才是可接受的局面。