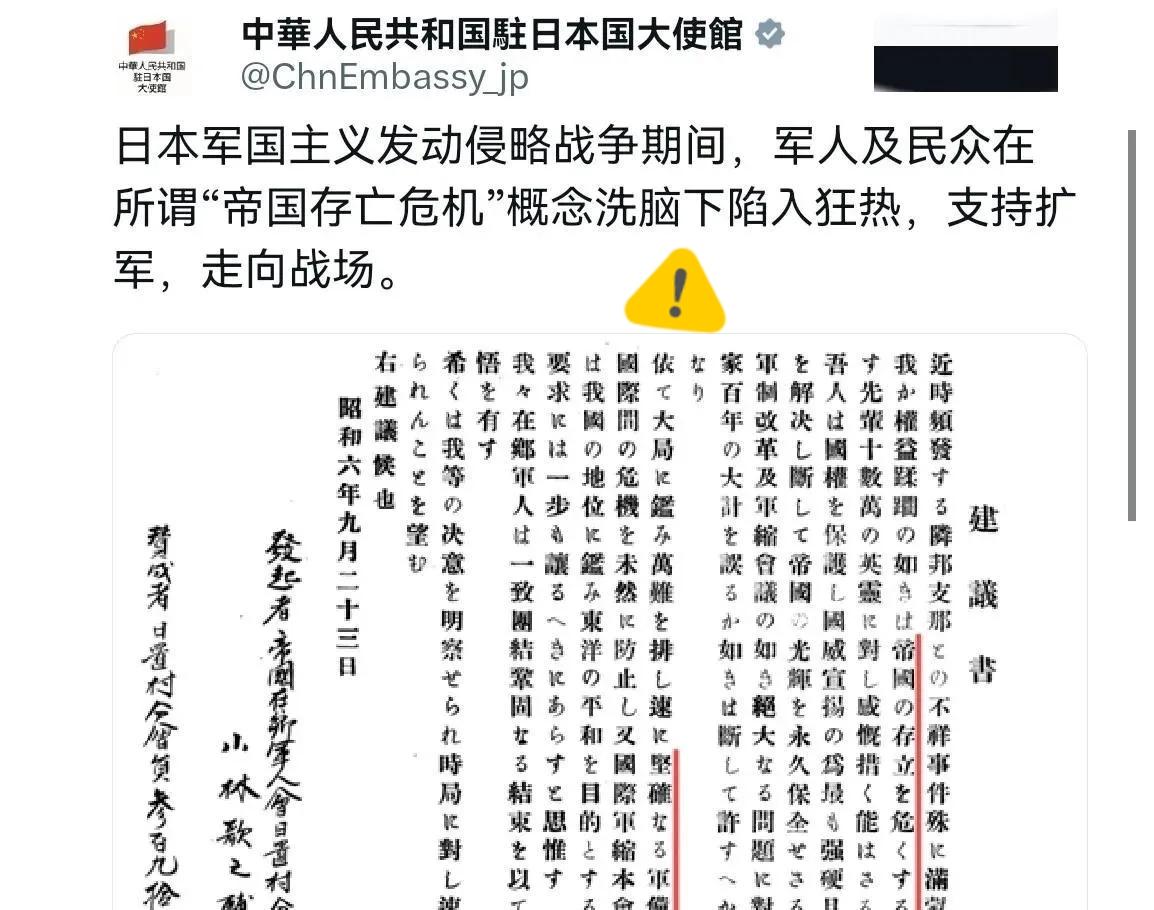

就在刚刚。 中国驻日本大使馆突然公开日文原始文件——没喊空口号、没玩文字游戏,直接甩上一手史料,这波操作太提气了! 咱说实话,历史的账早该算得明明白白,哪能一直被含糊带过?靠情绪化互怼吵来吵去,哪有原始文本的分量重?难道靠喊口号就能抹掉曾经的史实? 这份11月15日亮出的文件,特意配了日文注解,直指二战时日本被“帝国存亡危机”的口号裹胁,军民被忽悠着支持扩军、冲向战场的真相。 可现在日本国内不太平,不少声音把“对华强硬”当政治筹码,甚至冒出“驱逐中方外交官”的离谱论调,情绪都快压过理性了。用档案对冲情绪化言论,这步棋太精准了! 中方这边从没闲着,南京大屠杀相关的一手史料持续整理、公开展示,学术研究也没断过,给公众立住了不容篡改的认知标杆。 再看日本,教科书争议从没停过,个别政客还敢公然美化战犯、歪曲历史,这前后的反差,难道不足以说明问题吗? 更值得琢磨的是,日本民调显示高市早苗近期支持率往上走,她的核心主张就是“对华更硬”,纯靠煽动情绪博眼球。 反观德国,把二战反思刻进课堂、融入纪念体系,靠制度沉淀共识、警示后人。一条靠情绪造势,一条靠制度铭记,孰对孰错还用说? 近期“驱逐外交官”的说法更是无稽之谈!咱用常识想都知道,沟通渠道越堵,误判风险越高,到时候受损的难道不是双方利益? 使馆这次特别克制,不夸张、不渲染,就把原始材料摆出来,相当于把跑偏的讨论拽回事实轨道,这才是解决争议的正道。 特意选用日文原件,就是想让日本公众直接读、直接品,不经过翻译的二次加工,减少误解空间,这份用心和底气太实在了。 从反馈来看,日本不少媒体和学者已经围着史料里的“帝国存亡危机”话术展开讨论,不再是单纯的立场对立。 以前争论总停在“你说你有理,我说我有理”,现在对着具体文本掰扯,节奏扎实多了。历史从不是任人打扮的小姑娘,只有事实才经得起推敲。 在我看来,中方这波操作既理性又有力,既给历史一个交代,也给当下的争议划了条底线。靠情绪煽动换不来真正的尊重,只有正视历史、基于事实,才能让双边关系走得稳,不是吗? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。