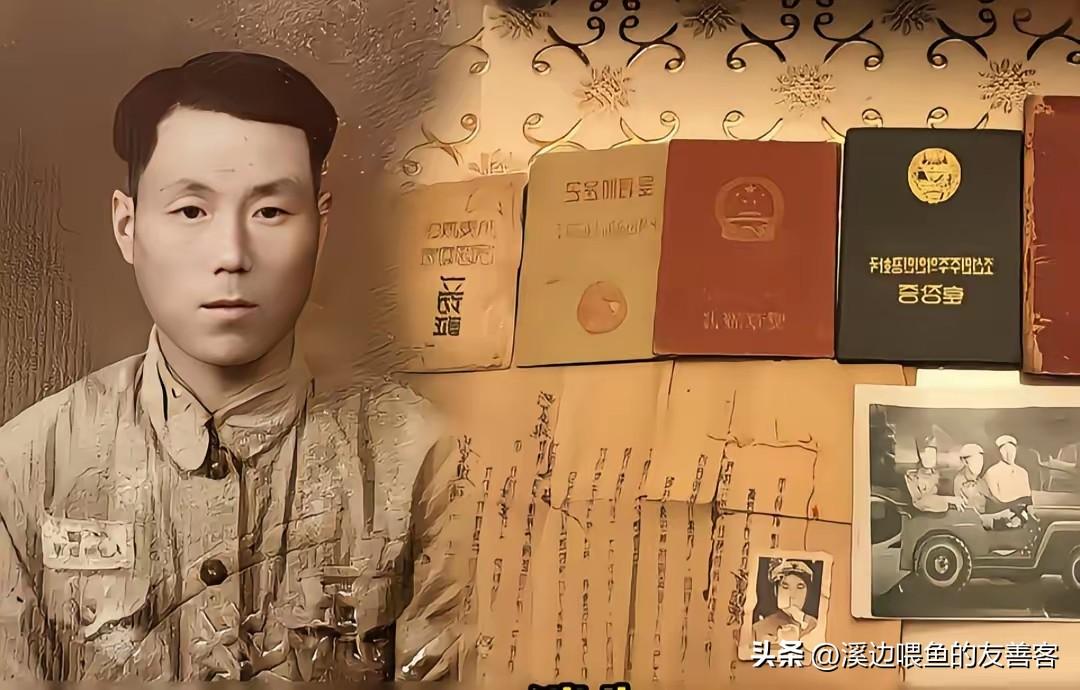

尘封了半个世纪的英雄,他就是抗美援朝特等功臣董明德,他战功赫赫,退伍后却选择隐姓埋名一生清贫。 董明德的老家在山东临沂的一个小山村,1930年出生的他,从小就跟着父辈在田地里摸爬滚打。1947年,17岁的他看着村里被战火破坏的房屋,听着参军回来的同乡讲述前线的故事,二话不说就报了名。 那时候的他,身高刚过一米七,皮肤黝黑,双手因为常年干农活布满老茧,谁也看不出这个朴实的农村小伙,日后会在朝鲜战场上立下不朽功勋。 参军后,董明德被分配到步兵连,他肯吃苦、反应快,训练时别人练一遍,他就练三遍,很快就成了班里的射击尖子,连长常说:“董明德这小子,天生就是当兵的料。” 1950年,抗美援朝战争爆发,董明德随部队跨过鸭绿江。零下三四十度的严寒,志愿军战士们穿着单薄的棉衣,吃着冻硬的土豆,却要面对武装到牙齿的美军。 1952年秋季攻势中,董明德所在的连队奉命坚守某高地,美军凭借强大的火力,对阵地发起了一轮又一轮的猛攻。 战斗进行到第三天,阵地上的战士已经伤亡过半,弹药也所剩无几,董明德的班长和副班长都牺牲了,他主动扛起指挥旗,对着剩下的战友喊道:“人在阵地在,咱们不能给祖国丢脸!” 美军的炮火像雨点一样落在阵地上,泥土和碎石飞溅,董明德的左腿被弹片划伤,鲜血很快浸透了裤腿。他咬着牙,用布条简单包扎后,继续趴在战壕里射击。 他的步枪枪管已经打红,烫手得不敢直接触碰,就轮流用雪水降温。凭借着精准的射击技术,他一人就击毙了30多名美军士兵。 更关键的是,当美军发起集团冲锋时,他发现了对方的火力点指挥位置,冒着生命危险,抱着炸药包迂回过去,成功炸毁了美军的重机枪碉堡,为部队反击扫清了障碍。 这场战斗,他带领剩余战友坚守阵地七个小时,打退了美军五次冲锋,战后被授予特等功臣称号,荣立一等功。 凯旋回国后,董明德本该享受功臣的待遇,可他却做出了一个让所有人意外的决定——退伍回乡。部队领导多次挽留,告诉他可以安排到地方政府或国企工作,他都婉言拒绝了。 他说:“我只是做了一个士兵该做的事,那些牺牲的战友,他们才是真正的英雄。我想家,想回到田地里种地。 ”1955年,董明德带着一枚特等功臣勋章和几枚军功章,悄悄回到了老家。他把勋章藏在木箱的最底层,从不对外人提及自己的战功,就连妻儿都只知道他当过兵,不知道他是特等功臣。 回乡后的董明德,成了村里的普通农民。他每天天不亮就下地干活,种小麦、玉米,养猪、养鸡,日子过得清贫却踏实。 村里分责任田时,他总是选最贫瘠的地块;村里修水渠、建学校,他总是第一个报名,脏活累活抢着干。 有一次,村里遭遇洪水,他不顾个人安危,跳进齐腰深的水里,帮助村民转移物资,自己家的粮食却被泡湿了大半。有人问他图啥,他只是笑着说:“大家好,才是真的好。” 就这样,董明德隐姓埋名了整整50年。2005年,村里开展退役军人信息登记,村干部上门走访时,他才拿出那个尘封已久的木箱,当那些锈迹斑斑的勋章和泛黄的立功证书被摆出来时,全村人都惊呆了。 原来这个平日里沉默寡言、乐于助人的老人,竟然是抗美援朝的特等功臣!消息传开后,当地政府多次上门慰问,提出要为他改善生活条件,都被他拒绝了。 他说:“现在的日子已经很好了,比起牺牲的战友,我已经很幸福了,不能再给国家添麻烦。” 董明德的一生,是平凡而伟大的一生。战场上,他是英勇无畏的功臣,用鲜血和生命捍卫国家尊严;和平年代,他是朴实无华的农民,用勤劳和坚守诠释着初心使命。 他不求名、不求利,把赫赫战功藏在心底,把奉献精神融入日常。这样的英雄,没有惊天动地的宣言,却用一生的行动告诉我们,真正的荣誉不是挂在嘴边, 而是刻在骨子里;真正的英雄,从来都不是高高在上的符号,而是扎根于人民之中,默默付出的普通人。 英雄无言,岁月有声。董明德用一生的清贫与坚守,为我们树立了一座精神的丰碑。 在这个崇尚英雄、缅怀英雄的时代,我们更应该铭记这些默默奉献的英雄,传承他们的精神,在平凡的岗位上活出不平凡的人生。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。