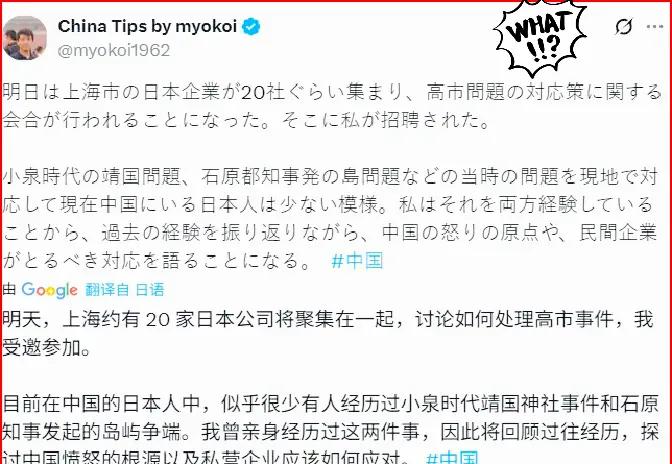

就在刚刚。 日本博主突然宣布了:据其在推特爆料,上海的20家日本公司可能会聚在一起,讨论“高市”相关风波的影响。 他们不是在开会,是在求生。不是讲技术,不是谈市场,而是讨论,如果风向变了,我们该怎么办? 这事听着不大,可背后压着的是五万在华日本人的真实生活。 这些人里,有在汽车厂盯产线的工程师,有在化工企业管采购的经理,也有在视频平台更新“上海生活vlog”的博主。他们不是政客,不关心谁在靖国神社烧了香,也不在乎谁在国会说了什么。他们只关心一件事:明天还能不能准时发货,后天客户会不会取消订单,下个月工资还能不能照常发。 可现在,这些原本确定的事,突然变得不确定了。 高市早苗上台后,一系列言论让中日关系骤然降温。中国修订反间谍法,日本驻华使馆开始提醒公民“减少社交活动”。一个在上海待了十二年的日本高管告诉我朋友:以前下班和中国同事去吃烧烤,聊孩子上学、房价涨跌,现在连饭局都少了,怕“说错话”。 这不是小题大做。自2000年以来,日本对华直接投资累计超千亿美元,长三角聚集着上千家日资企业,从丰田的零部件厂到松下的电器生产线,环环相扣。一个螺丝钉断供,整条产线就得停。这些企业不是想走就能走的。你想把工厂搬到越南?那边连稳定的电力和熟练工都凑不齐。 我查了下数据:2025年上半年,中国仍是日本最大贸易伙伴,双边贸易额占日本外贸总额近20%。哪怕在关系紧张的月份,每天仍有数十艘货轮从上海、宁波驶向横滨、大阪。这背后是无数家庭的饭碗,是真实存在的经济命脉。 可问题是,现在的风险,已经不来自市场,而是来自政治。 就像养乐多,去年关了上海工厂,今年又关广州厂。表面上是“战略调整”,实则是销量连年下滑。为什么?年轻人不爱喝高糖饮料了,加上之前因虚假宣传被罚,品牌形象受损。但更深层的原因是,消费者开始用另一种眼光看待“日本品牌”——它不再只是“品质”的代名词,也可能带着某种政治联想。 再看瑞穗证券。9月底,它成为中国首家日资独资券商。这本是中日经贸深化的标志。可公司一上来就避开了零售业务,专注资产证券化和承销。为什么?因为太清楚:在当下环境,任何高调动作都可能被误读。低调,成了最稳妥的生存策略。 那些在中文平台做内容的日本博主,处境更微妙。有人拍“上海早餐探店”,有人记录“中日夫妻育儿日常”,靠的是真实和信任。可最近,一些人在日本国内被贴上“亲中”标签,甚至被喊话“回日本”。这直接影响了他们的商业合作和流量推荐。 所以这场“20家企业闭门会”,本质上是一次自救。他们不是要对抗什么,而是想搞清楚: 如果舆情升级,客服话术该怎么改? 如果物流受阻,有没有替代方案? 如果员工感到不安,公司怎么安抚? 这让我想起一个细节:有家日企在中国做了三十年,去年开始,内部文件里不再用“中日友好”这样的词,改成了“合规运营”“风险预案”。不是不友好,而是学会了在不确定中找确定。 一个明显的问题是:为什么这些企业过去没准备? 因为太顺了。过去二十年,中日经贸像一辆匀速行驶的列车,大家习惯了按点上下车。可现在,轨道开始晃动,司机还不知道是谁。 如果…,更可能的情况是,更多企业会学瑞穗证券的做法:不争头彩,只求稳扎稳打。把合同拆细,把流程做实,把应急预案落到具体人头上。这能帮助他们在风浪中少栽跟头。 说到底,这些人不是在“站队”,而是在守护自己的生活。他们在中国买房、孩子在中国上学、朋友在这里。他们不希望因为千里之外的一句话,就让一切归零。 世界变了,但生活还得继续。在大叙事之下,最该被听见的,是那些只想好好工作、好好过日子的人的声音。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。