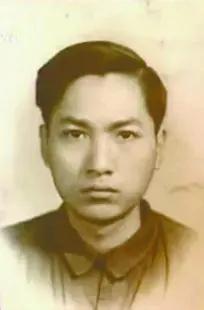

赵一曼烈士的儿子在1982年自缢身亡,生前给女儿留下遗言:“你奶奶是奶奶,你是你。” 1936年8月2日,珠河县城的囚车颠簸着,赵一曼望着窗外掠过的田野,掏出纸笔,给儿子宁儿写下了那封穿越近百年仍能戳中人心的遗书。 这封信里没有豪言壮语的堆砌,只有母亲对孩子“没尽到教育责任”的愧疚,和一句沉甸甸的嘱托:“长大成人后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的。” 写完信,她把纸紧贴胸前,哼唱着《红旗歌》,甩脱军警的搀扶,昂首走向了草坪中央的枪口,那年她还不满31岁。 鲜有人知,这位在东北密林里令日寇闻风丧胆的抗联女政委,是个地道的川妹子,更是个为了家国狠心两次送别幼子的母亲。 1930年武汉的街头,不满周岁的宁儿抱着她的衣角哭闹,她亲亲孩子的小脸蛋,跟哥嫂说好话托付后事,流着泪转身走进了革命洪流; 1932年春,她再一次把不到3岁的宁儿送到汉口亲属家,留下一张母子合影,从此再没出现在孩子的生命里。 她带着双枪在沈阳、哈尔滨的街巷与密林间抗击日寇,成了战士们口中“挎双枪骑白马的密林女王”,却再也没能给儿子喂过一次饭、讲过一个故事。 1935年11月,为掩护战友转移,她腿部中弹被俘,敌人用老虎凳、电刑等数十种酷刑折磨她,把她打得血肉模糊,她却始终没吐露半个字的情报。 直到生命最后一刻,唯一的要求还是给儿子写封信。 赵一曼牺牲时,宁儿才7岁,跟着大伯陈岳云长大。 他不知道自己的母亲是那个让日军闻风丧胆的抗日英雄,只在1950年看电影《赵一曼》时,对着银幕里坚贞不屈的女战士红了眼眶。 这一年,他考入中国人民大学外交系,成了亲友眼中的栋梁之才。 直到1956年,已经在北京工业学校任教的他,才从家人口中得知,自己就是那封遗书里的“宁儿”,银幕上的英雄正是自己的生母。 1957年,他专程赶到东北烈士纪念馆,第一次见到了母亲亲笔写的遗书。 展柜里的信纸已经泛黄,母亲的字迹却力透纸背,他站在原地哭了很久,找人要了纸笔一字一句抄下来。 回到家,他拿起钢针,在自己的手臂上刻下了“赵一曼”三个字,刻痕里渗着血,却像烙印一样刻进了他的生命。 周恩来总理很关心他的前程,多次过问他的工作,凭他的专业和资质,成为外交家是顺理成章的事。 可他看着手臂上的刻字,想起母亲遗书上“用实行来教育你”的话,愣是放弃了风光的外交工作,扎进了北京工业学校教技术,后来又到机电研究院搞研发,把一辈子都献给了祖国的工业建设。 有人劝他领了母亲的烈士抚恤金,改善一下生活,他却摆着手拒绝:“那是妈妈的鲜血钱,我能用它来吃穿吗?” 到死,他都没办过烈属证,没领过一分钱的待遇。 陈掖贤的父亲陈达邦,也是个藏着故事的革命人。 这位黄埔军校出身的老党员,建国后参与了人民币的印制工作,我们现在用的人民币上“中国人民银行”几个字,就是他亲笔题写的,这字体一用就是好几套。 可谁也没想到,1966年后,他就因为曾在苏联工作的经历,被诬陷成“苏修特务”“王明死党”,扣上了“篡改人民币题字”的罪名。 1966年,饱受批斗的陈达邦奄奄一息,临终前拉着陈掖贤的手说:“要相信群众,相信党,爸爸是清白的,题字都是经过领导批准的。” 父亲的冤屈像块石头压在陈掖贤心上,他看着父亲的遗像,想起母亲的遗书,带着写好的告状信闯进了中南海。 可这一闯,却让他成了“现行反革命”,受尽了批斗和打压。 屋漏偏逢连夜雨,他的婚姻也出了问题,因为聚少离多和性格差异,他和妻子离婚,大女儿被送到四川姨妈家抚养,前妻还患上了精神疾病。 一连串的打击压得他喘不过气,但他手臂上的“赵一曼”三个字始终清晰,母亲“为国牺牲”的嘱托始终没忘。 他默默承受着一切,照样认真教书搞研究,直到1982年8月15日,54岁的他选择了自缢身亡,手臂上的刻字陪着他走完了一生。 生前他曾给女儿陈红留下遗言: “不要以烈士后代自居,要过平民百姓的生活,自己的事自己办,不要给国家和组织添任何麻烦。记住,奶奶是奶奶,你是你。否则,就是对不起奶奶。” 直到1979年,国务院为陈达邦平反昭雪,证明了这位老党员的清白,可陈掖贤没能等到父亲沉冤得雪的完整时刻。 很多人说起革命先烈,总觉得他们是高高在上的丰碑,可赵一曼和陈掖贤父子的故事告诉我们,他们首先是有血有肉的普通人。 但他们心里都装着比个人幸福更重的东西,那是赵一曼笔下“为国牺牲”的信仰,是陈达邦临终前“相信清白”的坚守,是陈掖贤手臂上刻着的“责任”。 忠魂从不是高不可攀的丰碑,是母亲的眼泪、儿子的刻痕,是寻常人家把家国装在心里的模样。 【评论区聊聊】看到这一家人的故事,你有何感想? (信源:父亲将赵一曼三个字刺在身上——人民网)