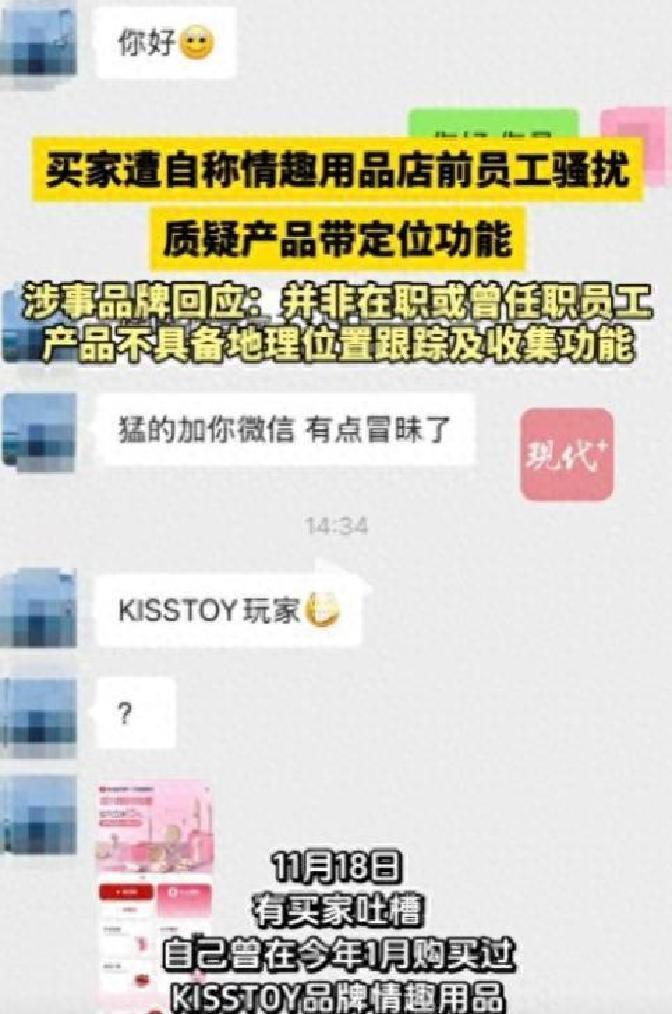

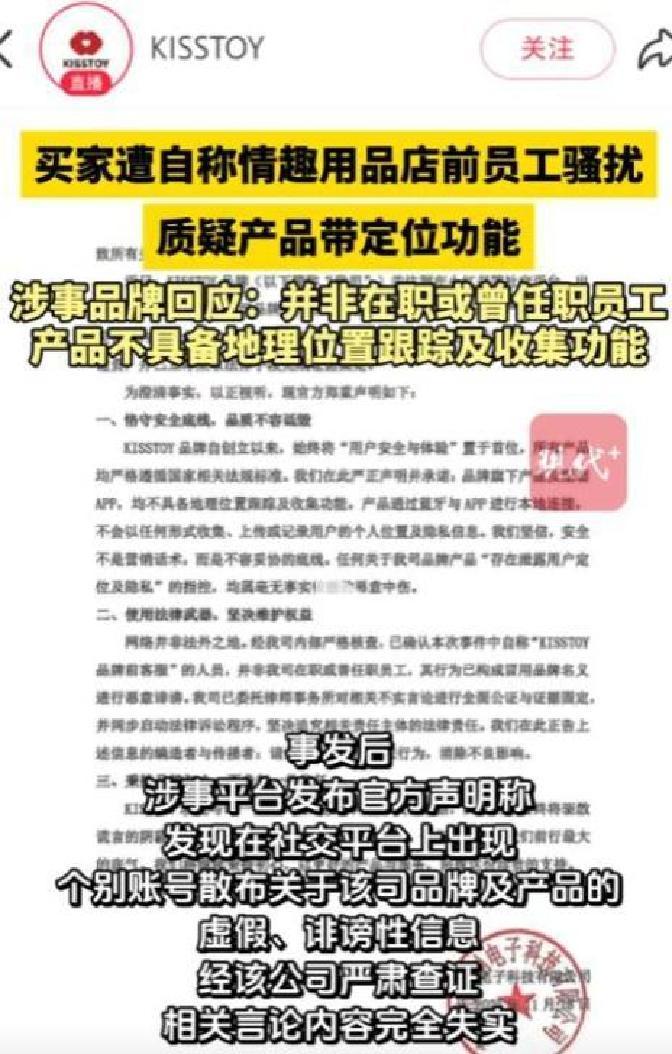

买点私密用品,本来就是一件挺正常又需要体面点的事,谁想到还能惹出这么大风波。 今年年初,福建一名女子在某电商平台买了知名品牌情趣用品,全程匿名下单,不用应用软件、不注册账号、不留社交账号。为了彻底断掉关联,还特意换了手机号和微信号,按理说和平台已经“清空关系”。 结果到了十一月中旬,一个陌生微信突然加她,一上来就准确说出她买过的品牌,还声称“后台能看到你位置,要不要线下服务”。这种直奔隐私的骚扰,把人吓得不轻。女子把聊天截图放到网上,引发关注后,品牌火速声明:骚扰者是冒充的,应用也没有定位功能,已经走法律程序。 问题关键却没说清:号码和账号都换了,对方怎么还能精准找到她?到底是平台系统长期保存数据,通过设备信息、地址匹配等方式锁定了人,还是哪个环节把用户信息给泄露出去,这些都没有说明。 现实情况是,很多情趣用品平台打着“隐私发货”的旗号,却在包装上印着商品种类、品牌缩写甚至二维码;不少网站还默认勾选“保存购物记录”“推荐相关产品”,在用户没登录的情况下,用设备编号、网络地址等收集行为轨迹,再把这些数据丢给广告系统精准投放。 一旦被贴上“可能购买情趣用品”的标签,不管换多少次手机、删多少次记录,相关广告和骚扰都有可能追着来。情趣用品本身不丢人,真正让人难堪的是隐私被当成商品到处流转。只要平台在信息收集和使用上模糊不清、遮遮掩掩,这种信任迟早会被一次次类似事件消耗干净