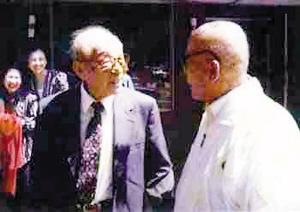

1991年,邓公请张学良回国,张学良却说:我回去可以,但必须答应我3个条件。 那时候,吕正操正在医院休养,张学良侄女张闾蘅和杨虎城之子杨拯民专门来医院看他,把张学良夫妇要去美国探亲的事告诉了他。 1991年5月29日的纽约早晨,有一个画面如果拍成无声电影,恐怕比任何战争片都更让人唏嘘。 90岁的张学良,衣着得体,一丝不苟,甚至没有选择坐在屋里,而是坚持站在贝太太家的门口。 他在等一个熟悉的人——曾经在他身边记账抄写的小文书,如今已是新中国的开国上将吕正操。 当两人的双手紧紧相握时,那种握力远远超越了普通礼节,更像是两个被历史洪流冲散半世纪的人,在暮年抓住的一点温存与故土记忆。 这次重逢的精确时间,被记录得令人震惊——整整54年5个月零4天。即便年事已高,张学良的头脑依旧敏捷,他当场打趣道:“咱俩这是搞了两个‘五四运动’。” 二人不仅同为辽宁海城老乡,还曾在讲武堂共事十余年,一个是少帅,一个是副官,如今在异国街头,一个经历过长期幽禁、自由难得,一个肩负中央委托、特殊使命而来。张学良给吕正操取了个接地气的昵称——“地老鼠”。 这不是贬义,而是源于吕正操在冀中地道战的名声,这声调侃中满是只有战火中存活的人才能体会的默契与亲昵。 尽管表面上只是私人会面,但所有人都明白,这一动作背后的分量绝不轻。初见的客厅寒暄显然无法承载两位老人之间的历史厚度。 真正意义上的对话,是在第二天傍晚悄悄进行的,地点选在曼哈顿一家瑞士银行经理室,这个安静、像保险箱一样的环境,也显示了张学良晚年的谨慎与小心翼翼。 在这次密谈中,外界流传的所谓“约法三章”或“三个条件”,无论版本如何,都本质上是张学良为自己划定的“安全区”。 他反复强调自己如今只是一个普通人,不需要任何特权,也不希望因个人出现搅动眼下局势。他对吕正操坦言:自己并非不想回大陆,而是害怕一举一动引发不可控的连锁效应,时机尚未成熟。在条约中,他明确写下不见记者,但转头又向吕正操透露,自己其实并不怕老百姓,也乐意让故乡人看到他。真正让他忌惮的,是被政治符号化,再次成为舆论的焦点。 为了打消他的顾虑,大陆方面甚至使用了一张极具温情的“医疗牌”。邓颖超亲笔写了一封信,邀请张学良回大陆治病,并特别推荐上海一位名医——“东方一只眼”——为他诊疗。当张学良捧着信,视力已退化严重,几乎贴着信纸逐字阅读时,他情不自禁流下了眼泪。这一刻,他内心被深深触动,甚至表达了想回大陆治疗眼疾的意愿。 吕正操也抓住机会,向他描绘了沈阳如今的发展面貌,工业进步,原子弹研制的成就,甚至暗示对他当年西安事变的贡献予以认可。 对于漂泊半生、心系故土的张学良来说,这些信息如同强烈诱惑,家国的成就感和乡愁交织,使他几乎动了心。 现实的年迈与谨慎最终让他选择将乡愁锁在心底,踏不出那一步。 故事的结局并没有戏剧性的反转。 吕正操独自飞回北京,而张学良与夫人赵一荻远赴夏威夷定居,直到2001年10月中旬去世,再也没有踏上他魂牵梦绕的故土。 吕正操在最后的唁电里,仍给予这位老上级“千古功臣”的评价。那次在纽约银行经理室的谈话,也就成了两人、乃至张学良与大陆之间,最后一次、最接近的擦肩而过——历史和命运,让他们的重逢在温情中带着深深的遗憾。