一战爆发前英法都觉得优势在我,毕竟德国空有工业,但火药原料硝石矿可没有,几个月打光了库存武器就成烧火棍了,这个时候德国就得投降。结果德国在缺乏硝石矿的情况下,点出了合成氨技术来制造炸药坚持了4年。 1914年夏天一战刚打响的时候,英国和法国确实觉得自己稳了。英国皇家海军直接把北海到直布罗陀的航线全卡死,德国从智利买硝石的船一艘都别想进港。那时候所有炸药、炮弹、子弹的核心原料都是硝酸,而硝酸基本靠天然硝石(主要是硝酸钠和硝酸钾)来做。德国本土几乎没矿,战前又没囤多少,协约国情报部门算得很清楚:德国最多撑半年,库存一空,前线火炮就真成烧火棍了。英国海军大臣丘吉尔公开说,战争会在1914年圣诞节前结束,德皇的军队会因为没弹药直接跪。 结果完全不是这么回事。德国硬是靠一项刚工业化的技术,把这场原本该速败的战争拖成了四年血战,这项技术就是哈伯-博施合成氨法。 为什么硝石这么要命?因为当时所有烈性炸药(TNT、苦味酸、硝化甘油弹药)都要用到硝酸,黑火药早淘汰了。硝酸从哪来?要么智利天然硝石,要么挪威用 Birkeland-Eyde 电弧法固氮,但产量低得可怜,成本还死贵。德国战前一年硝酸需求大概30万吨,智利硝石占了七成以上。英国一封锁,航线全断,德国等于掐住了德国脖子。 关键转折发生在1909-1913年。德国化学家弗里茨·哈伯在实验室里搞出了高温高压下用铁催化剂把空气里的氮和氢直接合成氨的办法,巴斯夫公司的工程师卡尔·博施又把这套实验室玩意儿放大成工业生产。1913年9月,奥堡(Oppau)第一座年产2万吨合成氨的工厂刚投产一年,战争就来了。这工厂直接救命:氨先氧化成硝酸,再去做炸药和化肥。1914年德国本土硝石库存确实只够打几个月,但到1915年中期,合成氨产量已经顶上,硝酸供应反而比战前还稳。 实际数据摆在这儿:1913年德国合成氨才7000吨,1914年3万吨,1917年已经冲到13万吨/年,1918年高峰期接近20万吨。硝酸产量从1914年的不到10万吨暴涨到1918年的近50万吨。整个战争期间,德国通过合成氨生产的固定氮总量超过70万吨,差不多相当于200多万吨智利硝石。英国人封锁得再严,也封不住空气,德国人就从空气里“造”出了弹药。 这技术不光救了军工厂,还救了德国人的饭碗。英国同时封锁粮食进口,德国农田又严重缺氮肥,1916-1917年闹饥荒,眼看要崩。合成氨直接拿去做了硝酸铵和硫酸铵化肥,粮食产量硬生生拉回来不少,要不然1918年冬天德国人就得先饿死一批,而不是等到十一月革命才投降。 哈伯这个人也挺复杂。他是犹太裔,战时却死心塌地给德皇卖命,不仅把合成氨全给了军工,还亲自带队搞化学武器。1915年4月22日伊普尔第一次大规模用氯气,就是哈伯现场指挥的,后来又搞了光气、芥子气,一战里化学武器直接搞死十多万人,伤残上百万。他自己老婆克拉拉也是化学博士,受不了他搞毒气,1915年5月拿他的军用手枪自杀。他第二天照样去东线指导放毒气。 战后哈伯拿了1918年诺贝尔化学奖(1919年颁的),因为合成氨确实养活了全世界一半人口,没这技术地球现在养不起80亿人。但颁奖那天英法美科学家集体抵制,骂他是“毒气魔鬼”。他后来还被协约国列为战犯,不过没真抓他。1933年希特勒上台反犹,哈伯被迫辞职流亡,1934年在瑞士去世,死时65岁。他的研究所后来开发的齐克隆B(去掉警示臭味的氰化氢制剂)被纳粹用来毒死上百万犹太人,包括哈伯自己的好几支旁系亲戚。 说白了,合成氨把一场原本该几个月结束的战争拖成四年惨剧。西线光法国就损失140多万年轻人,英国也伤亡百万,德国自己死200万。东线因为德军主力在西线,俄国人觉得机会来了,1914年倾巢而出,结果在坦能堡和马祖里湖被兴登堡+鲁登道夫包饺子,两年多阵亡170万、被俘400多万,直接把沙俄打崩,列宁才有机会上台。 所以英国人封锁智利硝石,本来以为掐死德国,结果德国人从天上把氮薅下来,硬生生把劣势打成持久战。这事儿放到现在看,就是典型的“卡脖子”技术翻盘案例:你封锁资源,我直接换赛道,从空气里造原料,你封得住吗?这也是为什么后来各国都把合成氨当成战略命脉,死命发展。二战时美国也靠这技术撑住了弹药和粮食,战后绿色革命更是靠廉价氮肥把全球粮食产量拉了几倍。 一句话总结:1914年英法以为封锁硝石就能让德国跪,结果德国人用哈伯-博施法告诉全世界,真正的战略资源不是矿,是知识和工业能力本身。

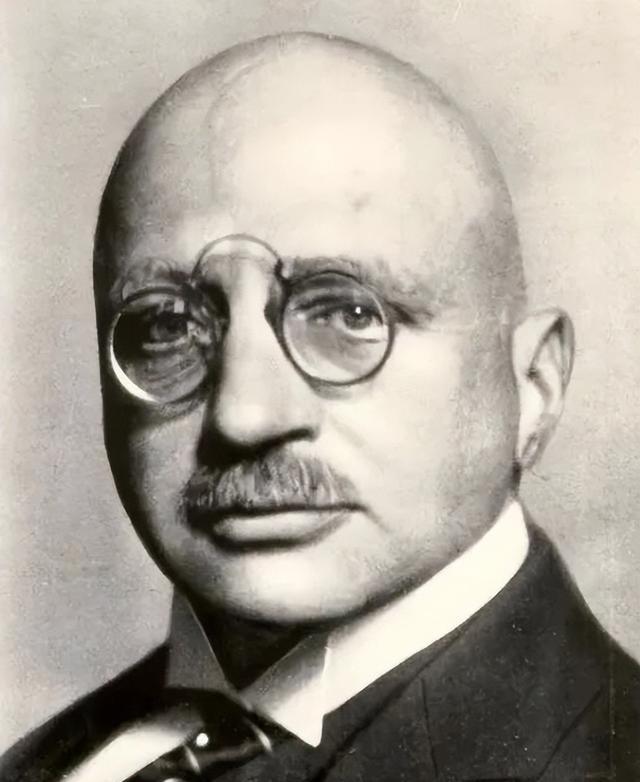

评论列表