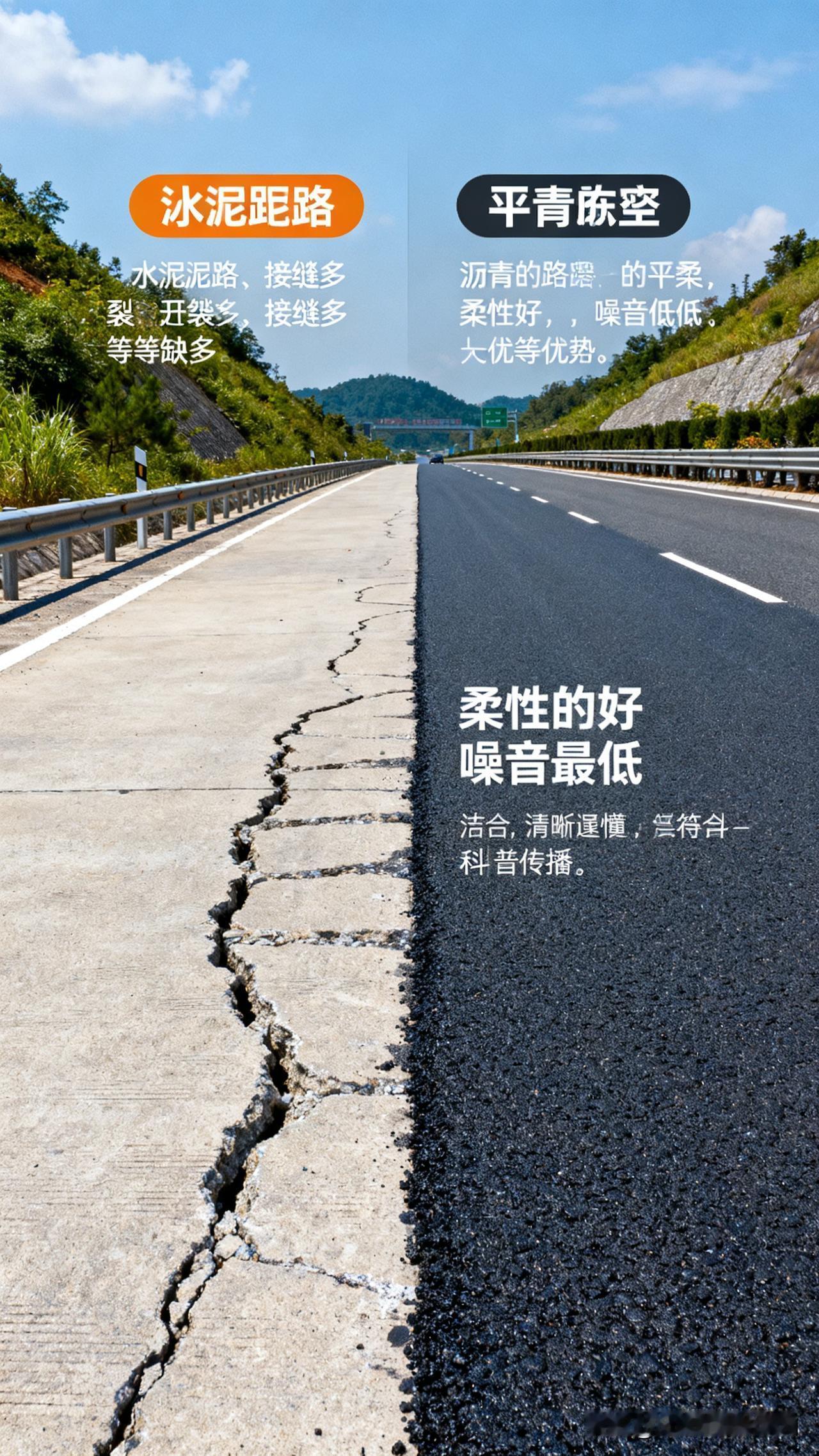

为何高速公路偏爱沥青而非水泥?核心原因藏在实用性与经济性里 经常跑高速的人不难发现,国内绝大多数高速公路路面都采用沥青铺设,而不是我们在城市主干道、乡村公路上常见的水泥路面。这一选择并非偶然,而是结合了高速公路的使用场景、行车需求和长期运维等多方面因素的最优解,核心原因集中在行车体验、安全性能、施工维护和适应能力四大维度。 首先,行车舒适性与噪音控制优势显著。沥青路面由沥青、石料和矿粉混合碾压而成,表面具有一定柔韧性和粗糙度,车辆行驶时的颠簸感远低于水泥路面——水泥路面硬度高、接缝多,车轮碾压时易产生明显震动。同时,沥青的多孔结构能吸收部分行车噪音,相比水泥路面可降低3-5分贝,不仅提升驾乘体验,也能减少对沿线居民的噪音污染,这对日均车流量大、车速快的高速公路至关重要。 其次,抗滑性能与安全保障更适配高速需求。高速公路行车速度快,对路面抗滑性要求极高。沥青路面的骨料颗粒能形成均匀的防滑纹理,即便在雨天也能快速排水,减少轮胎打滑风险;而水泥路面经过长期车辆磨损后,表面会变得光滑,雨天易形成水膜,刹车距离明显延长。此外,沥青路面的柔韧性更强,能缓冲车辆行驶时的冲击力,降低爆胎、侧翻等事故发生概率,更符合高速公路“安全优先”的设计原则。 再者,施工效率高、维护成本低。高速公路建设往往需要快速通车以缓解交通压力,沥青路面可采用机械化连续摊铺,施工周期比水泥路面短50%以上,且铺筑完成后只需短时间养护即可开放交通;而水泥路面浇筑后需养护7-14天才能通行,严重影响建设进度。在后期维护上,沥青路面出现破损时,可进行局部铣刨、重铺,维修过程快速且不影响整体交通;水泥路面一旦出现裂缝、断板,维修需切割、凿除破损部分,不仅工序复杂、耗时久,还容易留下新的接缝,影响路面整体性。 最后,适应环境与地质变化的能力更强。高速公路穿越区域广,地质条件和气温变化复杂。沥青具有良好的热塑性,在高温下不易软化变形,低温下不易脆裂,能适应-30℃至60℃的极端温差;而水泥路面热胀冷缩系数大,温度变化时易产生裂缝,尤其在北方冻土地区或南方高温多雨环境下,破损速度更快。同时,沥青路面的柔韧性使其能更好地适应轻微的地基沉降,减少路面开裂、塌陷等问题,延长使用寿命。 当然,水泥路面并非毫无优势,其强度高、承载能力强,更适合机场跑道、重载交通路段等场景。但对于追求高速、安全、舒适且需长期稳定运维的高速公路而言,沥青路面的综合性能更具竞争力。从长远来看,随着沥青材料技术的不断升级,其耐高温、抗老化、环保等性能还将持续提升,成为高速公路建设的首选材料。