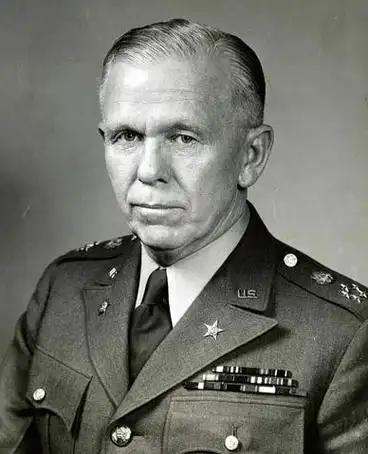

“蒋校长比以前更多疑,你去了台湾的话,生死难料。” 1950年,上将袁守谦到香港见黄埔一期同学李默庵,这样劝说道。 彼时,蒋介石刚刚迁台,整个国民党高层人人自危,袁守谦作为黄埔一期、蒋的心腹,刚刚晋升为陆军二级上将,是黄埔生中首位获得此军衔的人。 蒋介石此举是稳住最后的“嫡系”人心,袁守谦自然是懂得的。 李默庵同样出身黄埔一期,曾与程潜、唐生智等人一道被蒋介石视为“党国栋梁”。 但1949年,他在湖南和平起义通电上署名,被蒋介石开除党籍,列入通缉名单,此后,李默庵移居香港,计划退出军界,远离风暴中心。 老蒋得知李默庵去了香港,大喜,以为当年他签字是被迫的,实际上他还“心向党国”,特意派遣袁守谦去请他赴台,共谋大业。 袁守谦到港后,先是照本宣科,传达蒋的邀请,希望李默庵赴台“共襄大业”。 李默庵知道袁守谦一向忠厚,便直接开口询问,自己该不该去,袁守谦便说出了开头那句话,此外,他还说了其他话。 “你要是去了台湾,想再离开就不可能了。到那时候,要是有人对你下手,没人能保得了你,讲官话,你应该去;论校友和同乡友谊,你不要去!” 事实上,1950年台湾局势极其紧张,蒋介石刚刚失去大陆,对国民党将领的信任几乎降到冰点,认为他们都是一群饭桶,都除掉还能少吃一碗饭。 曾在大陆与蒋有过分歧的高层,如白崇禧等人,在台湾处境尴尬,当时的台湾,正值“白色恐怖”风头正劲。 蒋介石对“背叛者”毫不留情,不少曾经的心腹、老部下,纷纷遭遇清洗,许多地下党员也因此遭到杀害,一些不法分子趁机攻击政敌,局势变得更乱。 袁守谦作为蒋心腹,当然清楚这种风气的危险,但不知道出于什么考量,他还是要留在台湾。 香港成了许多国民党高官的“十字路口”,既不上台湾,也不敢回大陆,大家都在观望彼此的命运,一些人干脆去了美国。 不论大陆台湾还是香港,都是中国的领土,这点大家都知道,留在这三个地方之一,就不算出国,意思就是还在观望,去了美国也就意味着置身事外,谁都不投靠。 李宗仁当时就是去了美国,后来才回的大陆。 在袁守谦的密劝下,李默庵拒绝了蒋介石的邀请,对袁守谦说:“我已决定退出军界,不想去台湾,请代我婉言陈复。” 1951年,李默庵带着家人远赴阿根廷,彻底离开两大阵营,开启了长达三十多年的海外生涯。 在南美的他,一直过着低调生活,直到1981年才应中国政府邀请回国,受到邓颖超等人的热情接待。 晚年的李默庵多次表示,“我这辈子不再打内战”,他对和平的珍视溢于言表。回国后,他担任黄埔军校同学会会长,为祖国的统一事业尽了余力。 同样是黄埔一期,袁守谦却选择了完全不同的道路,他继续效忠蒋父子,在台湾历任“国防部”政务次长、代理部长等要职,成为台北政坛的常青树。自1947年起,袁守谦长期担任国民党中常委,直至1988年。 1992年,袁守谦在台湾去世,享年89岁。一生忠于蒋氏政权,见证了国民党在台数十年的风风雨雨。袁守谦不让李默庵去台,他自己倒一直在台。 袁守谦当年发自肺腑的警告,事后被证明并非危言耸听。很多追随蒋介石到台湾的国民党高官,最后都难逃清算命运,白崇禧晚年在台郁郁不得志,陈仪甚至被处决,足证台湾高层斗争的残酷。 袁守谦的复杂身份,既是“忠诚耳目”,又能在关键时刻以朋友身份提醒同窗。政治与人情,在他身上激烈碰撞。李默庵的理智选择,则体现了乱世中生存智慧的极致。 1950年代初,国共大势已定,国民党高层普遍信任危机。蒋介石对非嫡系将领更为多疑,部分将领选择留在大陆,或如李默庵一样移居海外。黄埔同学,各自抉择,命运迥异。 李默庵当年参与湖南和平起义,虽未亲临现场,但名字赫然在起义通电中,蒋介石亲自下令开除党籍、通缉,李默庵大为伤心。 虽然后来老蒋保证,只要李默庵去台,就恢复他的全部荣誉,但他最终也没有去台。 这一历史节点,香港成为两岸高官的“观察哨”。台湾方面甚至派特务机构到港盯梢李默庵,国民党安全局副局长陈大庆亲自“保证安全”,其实暗藏威胁。种种压力下,李默庵最终选择远走南美。 在风云变幻的时代,个人的选择不仅关乎自身安危,更影响未来的历史定位,袁守谦虽忠于上峰,但在关键时刻能以朋友身份发出善意提醒,也算难能可贵了。 每一次大时代的转折,都是对人性、信仰、忠诚和智慧的终极考验。李默庵、袁守谦的不同命运,也许正是那个时代最鲜明的注脚。 参考信源: 李默庵先生遗体今天上午在八宝山革命公墓火化 2001年11月6日 新华网