大皖新闻讯第十五届全运会门球项目混合五人制C组决赛落幕后,助力安徽队斩获该项目全运首金的门球小将格外耀眼。这些门球小将中,有4人来自太湖县大山里的弥陀小学。大皖新闻记者在探访时了解到,该校最初的门球场是用黄黏土铺的,每个班均组建了门球队,每位学生每天需训练一小时门球。

安庆市教体局给弥陀小学发来贺信。

全校每个学生每天训练一小时

弥陀镇地处皖西南大别山区,不久前,4名小将获全运会门球首金的捷报传开,便迅速刷屏,原本低调的弥陀镇随即成为众人关注的焦点,乡村少年的逐梦传奇引发热议。弥陀小学是一所拥有64年办学历史的乡村小学,是著名诗人朱湘的故乡,如今更因门球运动声名远扬。

“没有场地就用黄黏土铺,没有师资就老师自学,没有教材就自己编写。”11月25日,与记者谈及弥陀小学门球运动的起步,校长郝正环的话语里满是坚韧。

郝正环说,弥陀小学的门球发展,经历了一个“从无到有”的过程,2004年学校引入门球运动,2006年学校决定将门球作为特色项目发展,却面临着无专用场地、无专业师资、无系统教材、无充足资金的“四无”困境。

为了让门球梦落地,老师们利用课余时间外出培训,把专业技术带回校园;在空地上用黄黏土铺设泥地球场,让学生有了训练的阵地;结合学生实际编写校本课程《我爱门球》,填补了教学空白。

“啪……啪……啪……”来到太湖县弥陀镇弥陀小学门球场,远远的便听到清脆的击球声和谈笑声相互交织。如今,门球已成为弥陀小学的“全民运动”。

如今,弥陀小学有一支以陈小富老师、詹诗松副校长为代表的热爱门球的教师队伍,他们同时是优秀的教练员;还有门球项目国家一级裁判员2名,二级裁判员1名。每个班级都有球队,每位学生都上门球课,每天1小时的训练雷打不动,大课间的门球场总能听到清脆的击球声与欢笑声。

从2007年全省青少年门球锦标赛夺冠,到2008年斩获全国少儿门球赛亚军,再到2016年、2018年两夺安徽省冠军,一步步的积累,为全运会夺冠埋下了伏笔。

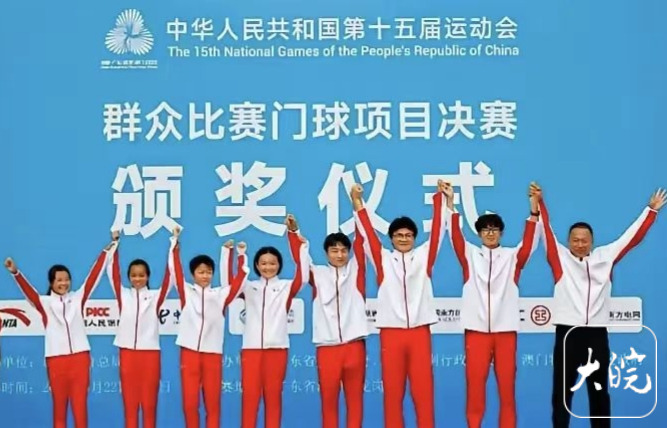

登上冠军领奖台。从右至左依次为:教练员王彦峰,队员刘奥运、朱浩、汪波、王可欣、王博梁、胡斯斯、徐淑曼。

有的孩子从入门到夺冠才两年多

“能代表安徽夺冠,所有的辛苦都值得!”六年级学生王可欣脸上洋溢着自豪。练习门球两年多的她,从零基础起步,每天反复打磨站姿、挥棒、击球等基本功,最终成为全运会正式上场队员。

2024年4月,弥陀小学门球队在全运会门球预选赛中强势突围,拿到了总决赛入场券。为了备战今年8月的决赛,队员们放弃寒假休息,在副校长兼教练员詹诗松的带领下加练,将战术配合与心理抗压能力练到极致。

门球被称为“绿茵场上的国际象棋”,需要运动员具备战略眼光和战术思维。詹诗松说,全运会决赛场上,门球运动“战术博弈与团队协作并重”的特点,被小队员们展现得淋漓尽致。30分钟的比赛里,小队员们要在三门一柱构成的方寸战场中精准击球、布局攻防。面对全国各地的强手,弥陀小学的小将们展现出超越年龄的沉稳,时而稳扎稳打防守,时而果断出击进攻,每一次击球都精准到位,每一次配合都默契十足。

最终,安徽省代表队凭借精湛的战术与策略勇夺冠军,实现了历史性突破。这场胜利,不仅让“少儿门球看安徽,安徽门球看太湖”的美誉更加响亮,更让“全国门球之乡”太湖县的招牌愈发耀眼。

比赛间隙,王可欣和胡斯斯交流心得。

“门球之乡”全县有门球队220支

“门球运动不仅能强身健体,更能育德启智。”郝正环校长的理念,正是弥陀小学坚持体教融合的核心。这份育人成效,离不开太湖县对体教融合的高度重视。太湖县体育发展中心与学校结对,每周派遣专业教练下乡指导,将门球纳入体育课必修内容,形成了“学校主导、专业指导、全员参与”的良好格局。

太湖县门球协会主席詹培青告诉记者,门球运动项目1989年9月在太湖县兴起,2016年,该县就被授予“全国门球之乡”称号,当时是全国县级行政区中第7个获此殊荣的县。

据詹培青介绍,如今,太湖县15个乡镇都成立了门球协会,县直成立了3个门球协会,组建了两个门球俱乐部。“全县现有门球队220支、裁判员202人(其中国家级6人,一级70人,二级19人)、一级教练员39人。全县门球场地48片,其中人造草坪门球场36片,参加门球活动人数3640人。”

门球已成为当地群众广泛参与的全民健身运动。据太湖县文旅体局党组成员、总经济师罗建国介绍,从2013年开始,该县分成北、中、南三个赛区,每年各赛区乡镇分别开展循环比赛,形成了“巩固县城、发展乡村、以城带乡、以乡促城”的门球发展新局面。

大皖新闻记者蒋六乔通讯员刘灿