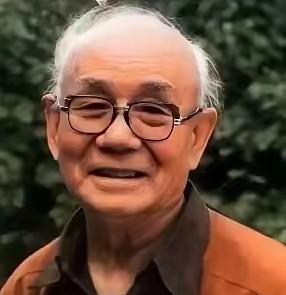

2013年春拍现场,一幅泛黄的《牧牛图》以7751万元落槌,举座皆惊。鲜少有人知道,这幅画背后藏着1947年北平画室里的一段传奇——那年秋阳斜照,31岁的李可染攥着画轴,手心沁湿,站在齐白石面前。齐老77岁的身影陷在藤椅里,须发如雪,漫不经心地翻看着青年递来的画作,墨香混着秋桂的甜气在空气中浮动。 前几卷画轴展开,齐老只是轻点下颌,李可染的手指无意识摩挲着画轴边缘。直到那幅《牧牛图》铺展在案上——黄牛垂首饮水,牧童横卧牛背,草叶尖的露珠仿佛能滴下来——齐老原本微阖的眼突然睁大,松弛的脊背缓缓挺直。他盯着画中牛的筋骨看了足有五分钟,突然扶着扶手起身,声如洪钟:“拿笔来!” 狼毫饱蘸浓墨,齐老在右上角疾书:“牛也,可染画此牛,真牛也!”11个字笔锋如刀刻般遒劲,写完他拍着李可染的肩膀笑:“你这牛有魂,以后跟我学。”青年当场红了眼眶,躬身时衣袂带起一阵风——他太清楚,齐白石一生惜墨如金,连给弟子题跋都寥寥数字,这般直白的盛赞,是何等分量。 这幅让宗师折腰的《牧牛图》,是李可染熬了三夜的心血。出身徐州平民家庭的他,自幼跟着画肖像的父亲握笔,20岁背着画纸徒步千里到杭州艺专,把西画光影揉进水墨。为拜齐白石为师,他临摹百幅齐老作品,在田间地头追着牛群速写,连牛蹄踏过泥水的弧度都记在心里。画中那头牛,不是标本式的描摹,而是透着庄稼汉般的踏实劲儿——这或许就是齐老后来所说的“画形易,画神难”。 拜师后的日子,李可染总在寅时就到画室,磨墨的声响惊醒窗棂上的麻雀。齐老教他“墨分五色”,也教他“藏拙”:一次他把牛眼画得太亮,齐老执笔在瞳仁中点了笔淡墨,那牛瞬间从“瞪视”变成“沉思”。“画画如做人,过满则亏。”这句话,他刻在了心上。后来无论走到哪里,那幅题字《牧牛图》总跟着他,宣纸边角磨出毛边,却成了突破瓶颈的钥匙——最终,他从“画牛”到“李家山水”,笔墨沉厚如夜山藏月。 有人说7751万买的是两位宗师的名头,可懂画的人知道,那笔力遒劲的题字里,藏着老一辈艺术家对“本心”的坚守;那低头饮水的黄牛眼中,映着后辈对艺术的赤诚。在没有流量炒作的年代,一幅画的价值,从来不靠拍卖槌定音,而靠时光慢慢浸润——就像齐白石当年从墨香里读出的灵气,终究在半个多世纪后,化作了市场对真艺术的最高礼赞。 如今再看那幅《牧牛图》,牛还是那头牛,只是画里的踏实劲儿,和画外的传承故事,都成了中国画坛里,一帧不会褪色的剪影。