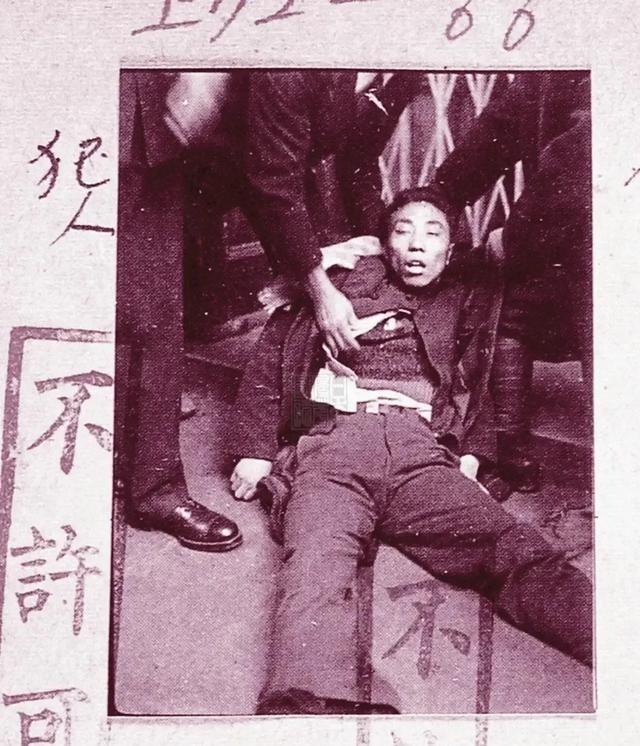

这是一张日军严禁公开的照片,但被日本国内反战人士泄露了出来,我们才得知照片后的壮举,才知道上面的中国男子是如此的有血性。 1937年12月3日,上海南京路的石板路上铺满日军的皮靴印,这些刚从淞沪战场撤出的士兵,踩着三个月前中国守军的血迹,在刺刀威逼下强迫市民围观“入城式”,24岁的排版工人孙景浩混在人群里,掌心的两枚土制炸弹被体温焐得发烫——它们是用修机器的弹簧、火药和铁钉连夜焊成的,扳机缠着妻子陪嫁的红头绳。 淞沪会战的硝烟尚未散尽,从8月13日到11月12日,70万中国军队用血肉在苏州河两岸筑起防线,孙景浩每天在印刷厂赶印《申报》号外,亲眼见过闸北火海中秋毫无犯的女学生救护队,也见过南市难民所里抱着亡母照片的孩童,当11月12日日军入城时,他躲在阁楼里,透过气窗看见日本兵把“大东亚共荣”的横幅挂在自家印刷厂门口,油墨味里混着血腥。 这场所谓的“祝捷游行”,是日军精心策划的震慑戏码,装甲车开道,军官坐骑的马靴上还沾着宝山守军的血,路两侧的店铺被迫挂起太阳旗,刺刀尖抵着市民后背逼他们鼓掌,孙景浩在人群中数到第17辆军车时,终于看清车辕上那个挂着中将领章的身影——正是半个月前在《申报》上见过的攻城指挥官,三个月前,这个指挥官的部队在罗店被中国军队反复冲杀,如今却骑着高头大马招摇过市。 “嗡”的耳鸣声突然盖过了军号,孙景浩想起三天前在苏州河边遇见的伤兵——那个来自四川的小个子士兵,肠子流出来还攥着半块上海面包厂的饼干,说“下辈子要当上海人,天天吃甜面包”。 他摸了摸藏在长衫里的炸弹,焊点刮破了内衬,渗出血珠,这不是他第一次参与行动,早在10月,他和印刷工会的工友就给四行仓库送过油墨桶改装的燃烧弹,看着谢晋元的孤军在对岸升旗时,他在苏州河的芦苇丛里哭过。 第一枚炸弹在距离指挥官三米处炸开时,南京路的地砖碎成齑粉,孙景浩没料到自制火药的威力如此之猛,飞溅的铁钉当场掀翻两个卫兵,战马受惊嘶鸣着冲进店铺,混乱中他看见指挥官的军刀跌落尘埃,血从肩章渗出,却被卫兵拖进装甲车,第二枚炸弹是瞄准车轮扔的,这次他算准了抛物线,却在扣动扳机时被日军的子弹击中腹部。 倒在血泊里的瞬间,孙景浩听见人群的惊叫混着日语咒骂,他看见几个日本记者举着相机冲过来,镜头里映出自己染血的长衫——内衬上还绣着妻子去年绣的“平安”二字,针脚歪歪扭扭的,因为她总说“等打完仗要学认字”,日军士兵踢开他的手,扯开衣襟搜查,除了半张被血浸透的《申报》号外(头版标题是“四行仓库八百壮士退入租界”),一无所获。 这张记录他最后姿势的照片,当天就被日军新闻部列为禁品,他们害怕世人看见:这个被鲜血浸透的中国工人,至死保持着冲锋的姿态,右手还攥着半枚未引爆的铁钉,直到1945年日本战败,才有反战人士从军部档案里翻出这张照片,背面的日文批注写着“恐怖分子”,却盖不住孙景浩眼里的光——那是淞沪战场上70万守军共同的眼神,是闸北废墟里拾回课本的孩子的眼神,是苏州河底沉沙中未生锈的子弹的眼神。 没人知道孙景浩是否属于某个组织,他的工友只记得,这个爱看《呐喊》的年轻人,总在排版时偷偷把“亡国奴”排成“亡——国——奴”,他死后三天,妻子在阁楼发现他藏的笔记本,最后一页写着:“他们说上海失守了,但闸北的火没灭,四行的旗还在飘,印刷厂的铅字都是子弹。”这些铅字后来被熔化,做成了新四军的手榴弹。 淞沪会战的意义,从来不止于军事数据,当孙景浩的血渗入南京路的石板,当70万守军的尸体筑起长江防线,侵略者终于明白:这个民族的抵抗,从来不是靠某个党派或军队,而是每个攥着铅字的工人、每个藏着弹弓的孩童、每个在废墟里埋下种子的老农。 日军可以封锁一张照片,却封不住千万个孙景浩眼里的光——那是比卢沟晓月更亮的火种,是比黄浦江浪更猛的怒潮,是一个民族在绝境中挺直的脊梁。