二十多年前,刚走上工作岗位的笔者就因一次偶然映入眼帘的机缘巧合,有观入心,激动不已,开始仰慕已经成为大艺术家的莫树滋,那时,莫树滋画年画,也画水墨画,享誉画坛。

“丹青不知老之将至”,转眼之间,莫树滋已八十多岁了,“通会之际”,进入“书画俱老”的状态。可贵的是,莫树滋并没有深固拒守,裹足不前,而是像齐白石晚年一样内蕴依然涌动着澎湃的动力,不断充实画艺、不断更新自我。也许莫树滋并没有发现自己什么显著的变化,可是,“质蕴于内、气溢于外”的画艺在笔者二十多年的观察中却有天壤之别。

正是看到了莫树滋的巨大变化才让笔者心生敬佩,感慨颇多。

1984年,在第四届全国美展上,莫树滋有一幅水墨画入展,引起热烈好评,在大众的心目中,好像从那次展览是他艺术人生一次重要的转折,大众似若突然发现一颗画坛新星正冉冉升起。事实上,在更早的时间里,莫树滋就是一位创作高手了,只是仅见其作,未见其人而已。那时,他创作的年画《理想》深受社会大众的喜爱,一版再版,发行量创造了110多万张的奇观,可谓“您不知道我,但您一定看过我的作品”而被广大观众熟知。

当确立以中国画作为主攻方向之后,莫树滋又陆续参加了“第六、第七届全国美展”“全国科普美展”“深圳中国画精品展”等重要展览,也在全国各地,以及美国、日本、加拿大、新加坡等国多次举办联展,并多次获省级美展作品奖,还先后出版了多种画集,其作品也被众多收藏家、国家文化机构收藏,由此在群峰峻秀的画坛奠定了卓然而立的地位。

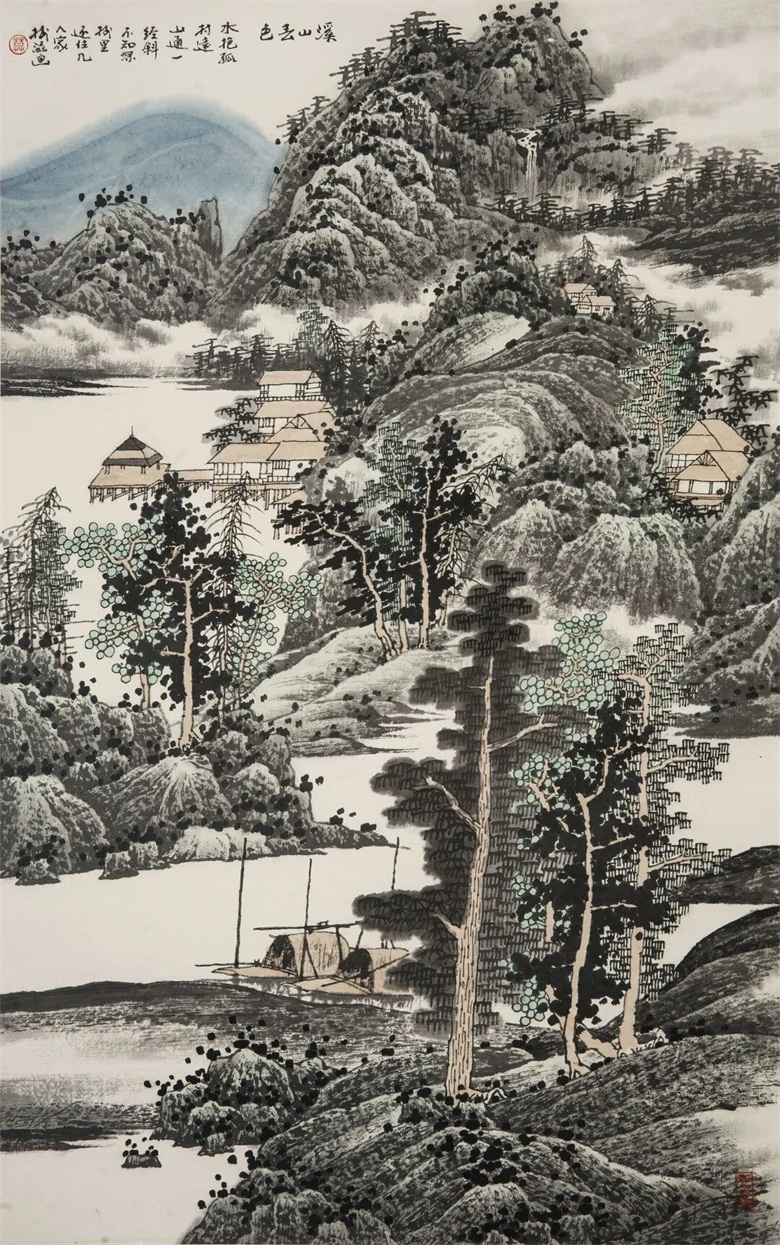

莫树滋绘画作品《山青林茂清泉响》

莫树滋,1941年生,江苏常州人,1965年毕业于南京师范学院美术系,受教于吕斯百、杨健侯等教授,1974年调入常州文化局创作办公室,从事美术专业创作,后来,成为常州书画院专职画家,毕其功于一生,创作了大量的绘画作品,其中人物、花鸟、山水皆有涉猎,各臻其妙,各得其真,人物《为瞿秋白造型》还曾获得省美展“创作奖”,山水则用功最勤、用情最浓。

如果说从“年画”到“国画”是一次重大转变,那么,从花鸟、人物、山水到主攻山水则是“一专多能”的又一转变,更笔者感慨的是莫树滋主攻山水之后,又有过几次重要突破。既有“早年变法”,又有“衰年变法”。

在此,笔者仅就莫树滋山水画创作的重要突破,略谈一二,窥豹一斑。

毫无疑问,笔墨的极致追求所生发的娴熟表现力是莫树滋最直观、最重要的突破,集中表现于60岁之后“书画俱老”的山水画作品。

这个时候,莫树滋足迹遍布了神州大地,眼界搜尽了古今经典,技法也经历过“凡数万本,方得其真”的锻造过程,他画得很轻松、很自由。其用笔、用墨看似无意,实则“墨不墨,画不画,自有我在”,老笔含苍秀,润如春泽,干如秋风,而皴擦、勾勒、点染、敷彩、塑形,也时而疾风骤雨、时而老僧补纳、时而兔起鹘落、时而神龙出没,乱而不乱,乱中有序,乱中至极,笔墨起伏于锋杪,殊衄于毫芒,似有法,又无法,说无法,又有法,挥洒自如,纵横离奇,水墨晕章,这是一种化境状态。

再看画面,不似之似的具象,以形写神,形神互通;苍茫浑厚的意象,荒荒油云,寥寥长风。当具象、意象神遇而迹化,或安,或奇,安中有奇,奇中有安,愈安愈奇,愈奇愈安。若写景则悟对神通,若写情则师心独见,若写心则搜妙创真。树木、山川、云烟、飞瀑、流泉,还有那点睛之笔的人物,无不在有我与无我之间,让具象超乎象外,让意象得乎寰中,这一切都是“通会之际”的化境状态的集中表现。

莫树滋绘画作品《溪山春色》

这种化境状态是千帆历尽的过程,也是渐变、渐进、渐悟所到达的蜕变状态,得益于40岁到60岁20多年艺术从探索到成熟的稳固期。

这个时期是莫树滋的“高光时刻”,他废画三千,“以最大的功力打进传统”,也妙悟画理画论,结合实践,又“以最大的勇气打出来”,他形成独特的思辨,也笃定了目标,还充盈着澎湃的动力,有着使不完的劲。

这个时期,莫树滋的内心是敏感的,并因敏感有着敏锐的发现,这种敏感而敏锐的发现促使着他必须把多种艺术表现元素统合一体,融成精妙,并形成探囊取物一般的娴熟技法,这是他成功的基础。

这个时期,莫树滋以最包容的心态,如饥似渴地对多维度、多视觉的传统艺术元素进行“巧取豪夺”“血战古人”,比如对荆关董巨、刘李马夏的提炼,比如对“元四家”、“清四王”“清四僧”的取舍,再比如对“吴门画派”“金陵八家”“新金陵画派”的妙悟,以及对写生的独特理解。可以说,这个时期,莫树滋入了传统,又从传统之中挣脱出来,在他的作品中,很多技法都若隐若现着某些传统山水画的痕迹,但是,莫树滋又似若怕落入传统某派的窠臼,而远离程式化、套路化的样式,更刻意与传统某家某派保持距离。同时,莫树滋还不断从新时代的生活之中汲取滋养,从“外师造化、中得心源”之中获取灵感,从“应会赶神”“卧游畅神”之中“澄怀昧象”,却又不染时人浮躁、更不染江湖习气。比如他对笔墨生辉的形、光、色、线的运用,比如他对笔墨构图的意趣、气韵、品格的呈现,一切表现元素都很传统,而每一个表现元素又不知是哪家特点,却能相互辉映,画面很现代、很高级。实属致敬了传统,焕发了生机。

在吸收中国画的传统之时,莫树滋也在有意无意之间吸收西方艺术的表现形式,如印象派的色彩、新古典主义的严谨、浪漫主义的奔放(这是他们那个年代学院派的必修)。同时,莫树滋也注重中国传统文化的修为,在传统中国文化的基础上,以“所养所崇”升华了境界,比如诗词歌赋、比如如老庄哲学对内心的滋养。

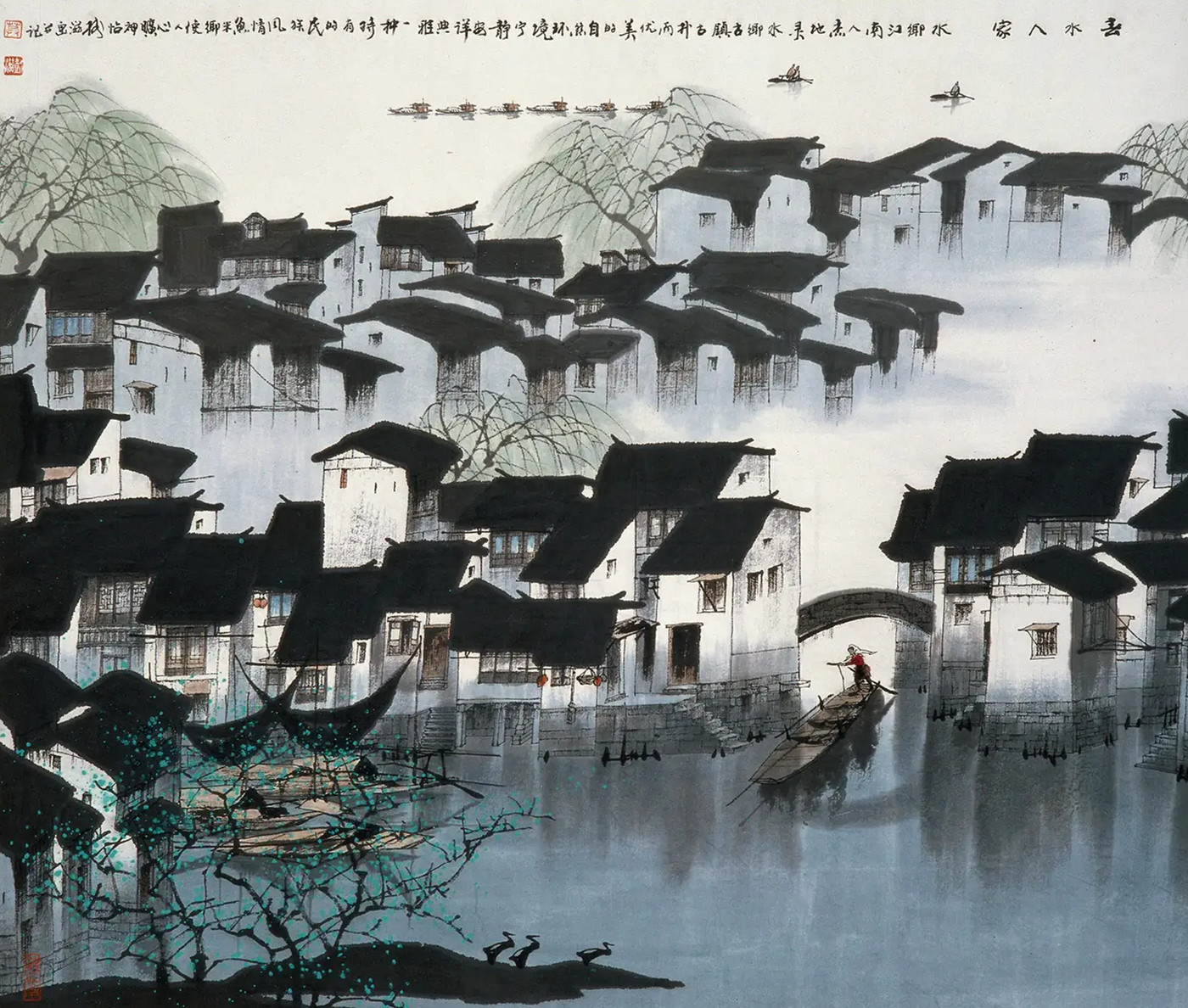

这个时期,莫树滋实践着、摸索着,也渐变着。最明显的变化就是把写实造型、光影透视、形式美感等艺术表现技法融汇于笔墨情趣、融汇于墨分五彩、融汇于线条张力等艺术表现之中,从而使他的笔墨变得更简洁、更洗炼、更率性了,而他的用笔、用墨、用色也寻找到了一种平衡,比如不在多,而在妙;不在繁,而在简;不在厚,而在清,并在平衡之中,实现妙而意远、简而气足、清而韵古的画面效果。而在形式方面,莫树滋若画山则显得深邃苍茫了,若画云则更清脱纯净了,若画草木则明显更浑厚、更华滋了。他还常常大胆留白,从而以空使画面空而不虚,寂而不灭,更有韵味了。

也正是这个时期,莫树滋以多种表现元素互生奇妙的方式,逐渐形成一种秩序,凸显着独特的山水风格。这种风格的形成得益于融成精妙的娴熟技法,却生发于敏锐的情感。莫树滋常常通过捕捉自然山水对内心触动的瞬间场景,以极富诗性的笔墨把最感动内心的瞬间保留下来,创作出生动的山水样式,这种样式也成为他常见的表现主题。主要集中在精妙之处,似而不似,不似而极似,似与不似之间,取了物像之骨、物像之韵,也取了物像之神,而在广大之处,莫树滋搜妙创真,取景造意,那意、那意是感性的、也是诗性的,还带有哲学意涵,那意涵仿佛是基于儒、染于禅、归于道的境界,那境界是敏锐情感的专属,也专属莫树滋,这一定是莫树滋借助文人画的艺术形式去承载他素心追月的情感,并通过一幅幅 “千里江山尽其妙,万里风光出其秀”的山水画表达着一个因爱、因虔诚、因纯粹而执着于艺术的心境。

莫树滋绘画作品《云山书屋图》

当然,这个时期的作品也最让莫树滋兴奋,他画了很多,或鸿篇巨制、或品堂整纸、或盈尺小品,或装饰性强、或学术性高,一幅幅山水浓缩着他的情感、呈现着他的智慧,也彰显着他对艺术的梦寐追求。在那里,莫树滋心超物外,精神往来于天地之间;在那里,莫树滋怀着宁寂而旷远的心境,蓄素守中,却激情澎湃;在那里,莫树滋远离喧嚣的世俗,他淡泊内定,却弥漫着真力,而烦恼、苦楚、忧愁也都在他简静深邃的心境之中消融。笔墨里的色彩,色彩里的情绪,仿佛是一种天籁、地籁、人籁的合鸣。

虽然风格是一种固定的形态,但是,风格绝非一成不变,一切艺术的活力都在变的规律中,焕发生机,实现永恒,伦勃朗、毕加索如是,齐白石、张大千如是,莫树滋也在不变之变中从年画到国画,从人物、花鸟、山水到主攻山水,再从熔铸百家山水之精妙到书画俱老,他对内发现了自己,安顿了性灵,对外温润了观者,引起了共鸣,风姿独秀于当代画坛。

在百花齐放的当代画坛,如果说每一位知名画家都是一束盛开而鲜艳的花朵,随时风而开,随时风而谢,那么莫树滋则是一束独特的野梅,他偏居一隅,独自绽放,不求争奇斗艳,那是心性使然;他暗香浮动,不求四溢飘远,那是一种精神的寻求、是一种宁静的生活自处,更是一种品格的呈现。

尽管因其心性,因其品格,莫树滋创作了一大批作品堆积于陋室,但是,其艺、其学术价值将像黄宾虹一样在不久的将来光芒闪烁,那光芒将为普通大众打开一个个神游的艺术空间、为当代画家同行拓展一条审美考量的路径,也将给后学者提供一种借鉴的方式。

(桑干)

作品欣赏

《春山读书图》

《春水人家》

《登高望远》

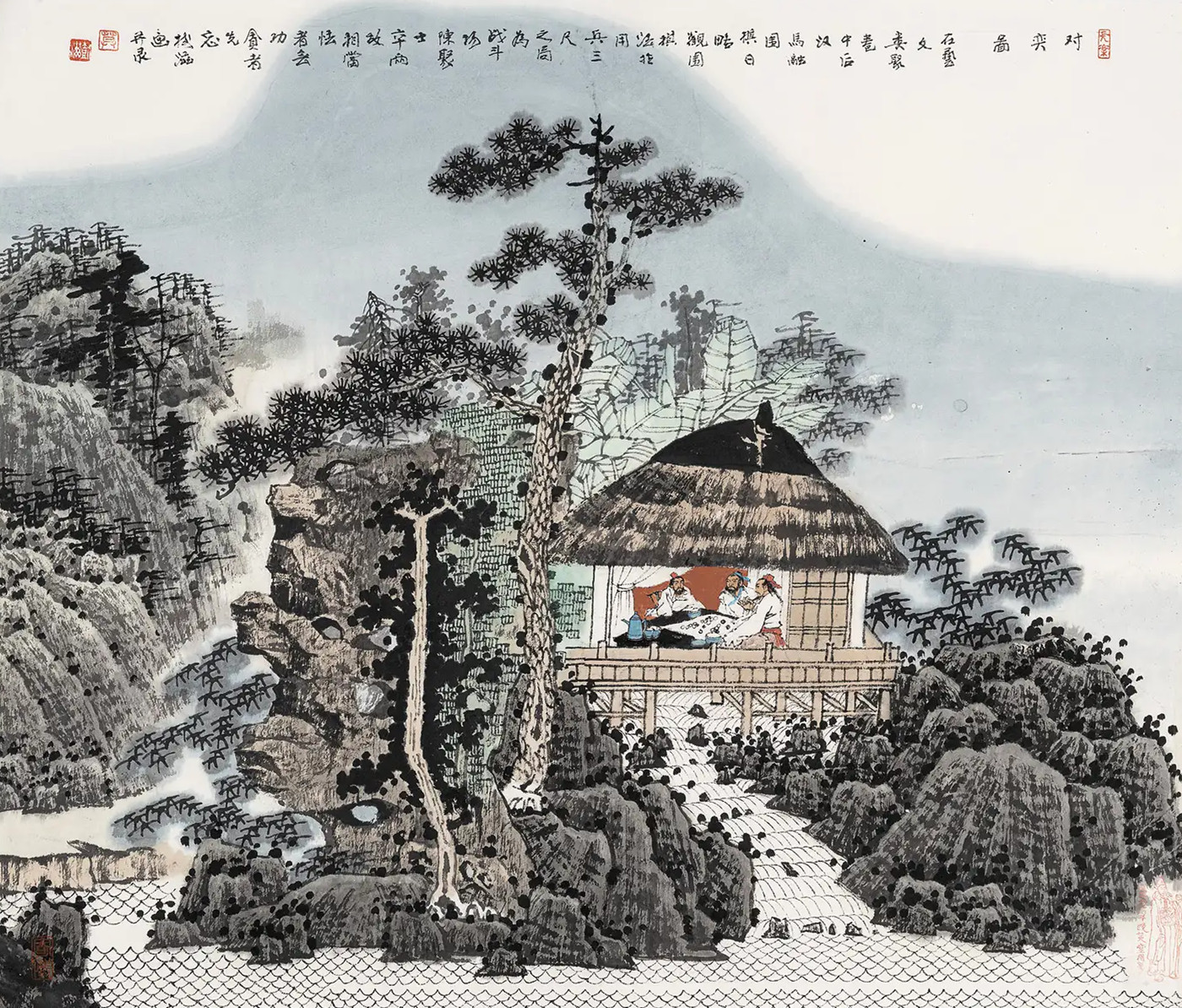

《对弈图》

《访友图》

《风雪贺兰山》

《天山大峡谷》

《观瀑图》

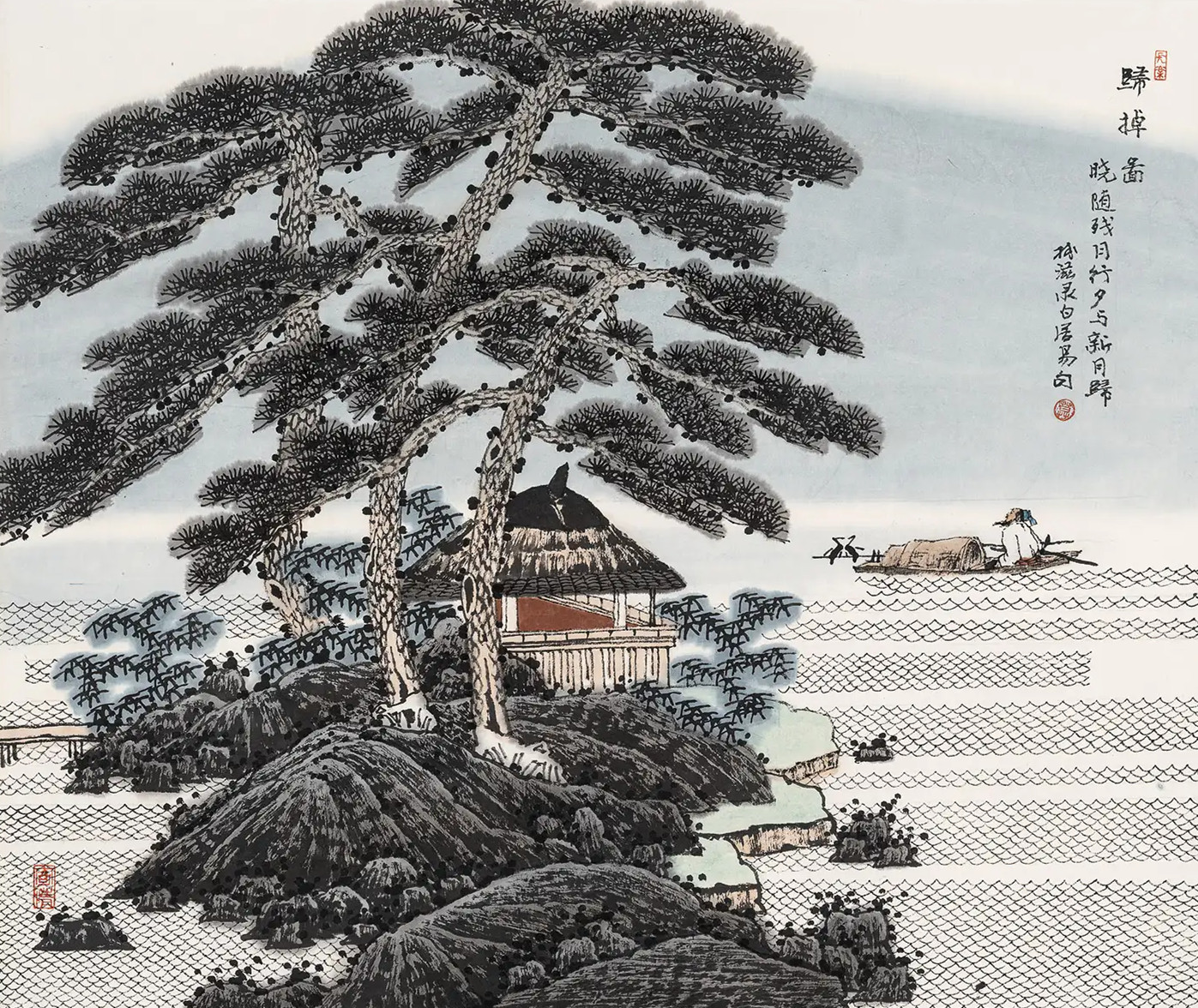

《归棹图》

《老街》

《茫茫青藏高原 羚羊忙迁徙》

《朦胧淡月云未去》

《色染春意菜花飘香》

《山居图》

《赏秋觅诗图》

《松亭会友图》

《松下摇琴图》

《微雨润江南 酝造喜人景色》

《月点波心一颗珠》

文章转自人民日报全媒体平台