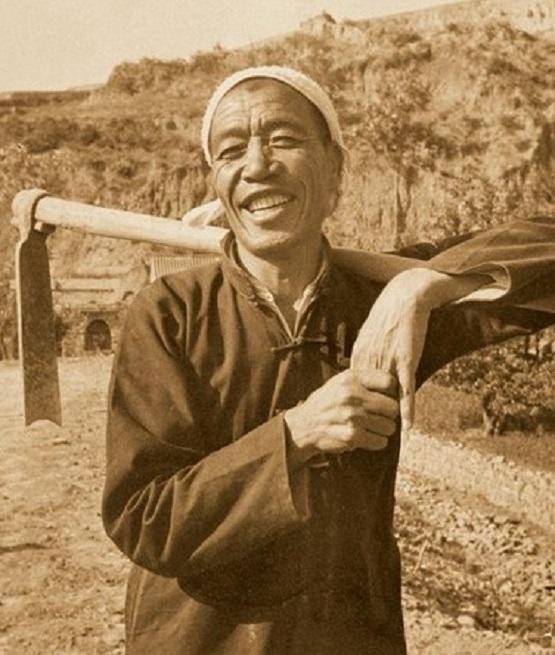

1980年,农民陈永贵主动辞去国务院副总理的职位。临走时对华老说:“今后,再也不会有毛主席那样伟大的领袖,会把一个农民捧到那样高的地位的人了......” 1975年,当周恩来劝他接下副总理这副重担时,他曾局促地推辞说自己文化太低,但最终命运还是把他推向了那个位置,然而他坐在高位上,日子却过得像是个“编外人员”他不习惯坐在办公室里批阅文件,甚至制定了一套让人瞠目结舌的“三三制”作息。 一年里,他把三分之一的时间留给中央处理政务,三分之一的时间必须下乡调研,而剩下的三分之一,他要回到山西昔阳,像个普通劳力一样在田里干活,哪怕去东北的黑土地或者海南的橡胶园调研,这位于高位的“大人物”只要见到地头,本能反应就是蹲下来。 直接用手抓一把土看墒情,那时候他问的不是宏观政策,而是肥料够不够、产量是多少,仿佛只有当双脚踩进泥里,一日三餐嚼着窝头咸菜时,他心里那种身为副总理的虚浮感才会落地,这种对土地近乎执拗的依赖,并非作秀,而是深植于他骨髓里的生存逻辑。 这种逻辑的源头,就在山西昔阳大寨村那片“七沟八梁一面坡”的贫瘠土地上,1952年的大寨,土层薄得像纸,亩产不过两百来斤,是一个标准的穷山恶水之地,陈永贵当年就是靠着一股子不信邪的劲头,硬是带着老弱病残把乱石滩垒成了梯田。 最能佐证这套逻辑效力的,是1963年那场特大洪水,当泥水冲垮了辛苦修好的梯田和房屋,面对这种近乎毁灭性的打击,陈永贵没有伸手要国家的救济粮,他站在齐腰深的泥水里,喊出了“人在,地就在”的狠话。 大寨人靠着铁钎撬石头、筐篓背泥土,不仅当年修复了家园,粮食单产还奇迹般地冲上了一千斤,这种“严重违背自然规律”却获得胜利的经验,让他成为了“农业专家”也让那个穷山村成了那个年代最耀眼的集体奋斗符号。 在他的认知里,只要把大家伙组织起来拼命干,连老天爷都能斗得过,这也是他后来在管理全国农业时坚信不疑的真理,然而当历史的车轮驶入转折期,这套在黄土高原上被奉为圭臬的“大寨逻辑”,却在广袤的中国大地上遭遇了严重的“水土不服”。 随着改革开放的号角吹响,尤其是1978年之后,安徽小岗村开启的“包产到户”让原本僵化的农业死水泛起了波澜,可在陈永贵看来,这不仅是“离经叛道”,更是在否定他半辈子坚持的集体化道路,他甚至在公开场合忧心忡忡地将这种变化称为“资本主义复辟”。 遗憾的是,事实比口号更残酷,农业学者们的调研数据直指要害:那种不分南北方气候土壤差异,一刀切地学大寨修梯田、取消自留地的做法,让平原和水乡的农民疲惫不堪且收效甚微,而在推行新政策的地区,农民的笑脸和骤增的粮食产量。 都在无声地证明,属于陈永贵的那套经验已经不再是解决全国问题的万能钥匙了,这种理念与现实的剧烈撕裂,最终把陈永贵推向了谢幕的时刻,1980年9月,五届人大三次会议上,65岁的陈永贵选择了主动告别。 在递交辞职报告前,这位只会写千把个汉字的老人内心经历了艰难的自我较劲,最终由儿子代笔、秘书润色的那份报告里,留下了他最后的坦诚:“文化程度低,思想跟不上形势”这不仅仅是对职位的放弃,更像是一个旧时代的典型人物。 在意识到自己无法解码新时代后,所做出的最清醒的妥协,卸下了副总理的光环,住在北京的陈永贵反倒找回了些许从前的自在,组织安排他去北京东郊农场当顾问,他拒绝了配专车的待遇,每天挤着公交车去上班,在食堂里和工人们一块排队吃饭。 在那片属于农场的土地上,他又可以顺着田埂看苗情、研究种植报告了。晚年的他,常挂在嘴边的一句话是:“咱是农民的儿子,走到哪儿都不能忘本”1982年,随着他不再担任中央委员,他彻底完成了从政治家回到了普通农民的身份回归。 但这颗在时代洪流中翻滚的顽石,终究没能抵挡住岁月的侵蚀,1986年3月,陈永贵被确诊为肺癌晚期,在生命的最后时光,这位曾经叱咤风云的硬汉,提出的愿望朴素得让人心酸,他只想吃一口西瓜。 儿子跑遍了初春的北京城才买到一个最甜的,可他只尝了两口就再也没力气吃了,临终前,他留下了最后的嘱托,要把骨灰一部分和大寨虎头山的黄土融在一起,一部分和老伴合葬,“生从大寨来,死回大寨去”。 同年3月26日,72岁的陈永贵病逝,虽然他的葬礼依然按照副总理的高规格举行,官方讣告也肯定了他带领群众艰苦奋斗的贡献,但在大寨虎头山上。 乡亲们立的那块刻着“陈永贵之墓”的石碑,或许才是他灵魂最安稳的归宿,在那里,梯田依旧层层叠叠,仿佛在无声诉说着那段战天斗地的过往。 信息来源:央视网——《史海钩沉:邓小平应对陈永贵时的深层考量》