原本已初步明朗的武汉至深圳高速铁路(武深高铁)规划,近期再起波澜。江西省提出的一个新方案,彻底打乱了原有的布局,让这场关乎区域未来发展的“路线争夺战”充满了新的悬念和激烈的辩论。

原计划:顺理成章的“平江-浏阳”线

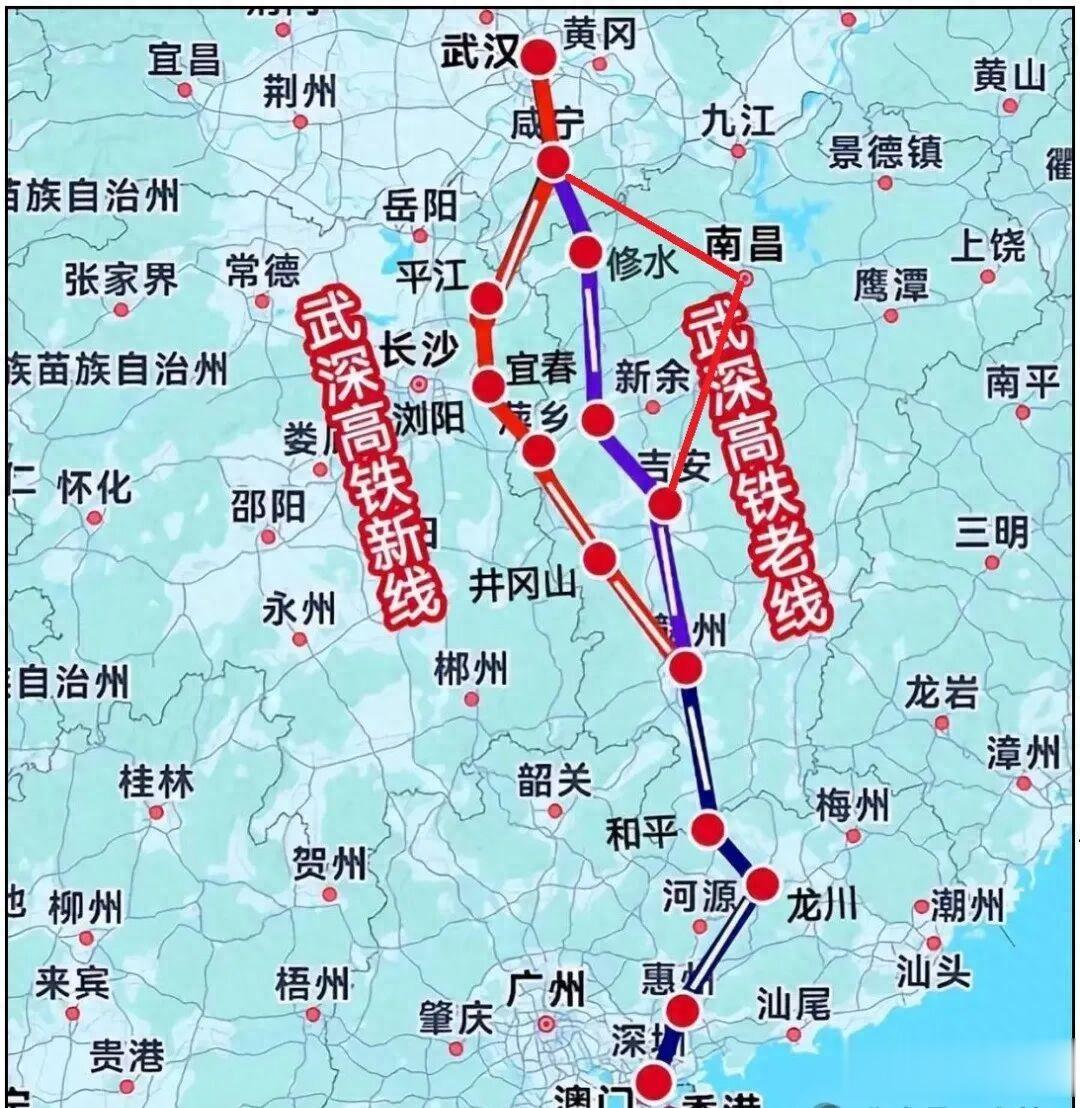

在之前的规划和普遍预期中,武深高铁的走向有一个备受期待的方案:从湖北武汉南下,进入湖南境内,经过平江、浏阳这两个目前仍未通高铁的县市,然后在长沙境内与在建的长赣高铁接轨,再经由江西赣州南下深圳。

这一方案,我们可称之为“湖南线”。它的优势非常突出:

顺直高效:线路走向相对顺直,能够最大限度地缩短武汉与深圳之间的时空距离,符合高铁建设“拉直线”的基本原则。填补空白:能够一举解决革命老区平江和经济强县浏阳的“高铁盲点”问题,对促进湘东北地区的发展具有里程碑意义。客流保证:浏阳作为全国闻名的经济百强县,人口众多,经济活跃,客源基础雄厚,能为线路提供充足的运营收益保障。因此,在许多专家和湖南民众看来,这条线路是兼顾效率、公平与经济效益的“最优解”。

新变数:江西“半路杀出”的“修铜万宜”线

然而,江西省的强势介入让局面复杂化。江西提出了一个全新的竞争方案,即线路从武汉出来后,不经湖南平江、浏阳,而是直接切入赣西北,经过修水、铜鼓、万载,最终接入赣西重镇宜春的枢纽,再南下深圳。

这一“江西线”的提出,被广泛视为一次精准的“横刀夺爱”。其核心目的,在于强化江西本省的高铁网络:

激活西部:修水、铜鼓同为未通高铁的地区,此方案能填补赣西北的铁路空白。强化枢纽:将线路引入宜春,可以增强赣西地区交通枢纽的能级,与昌赣高铁等形成更好的网络效应,巩固南昌的核心地位。优劣立判:为何说湖南线路更胜一筹?

尽管江西方案有其内在逻辑,但从宏观视角、经济效益和战略价值看,湖南的“平江-浏阳”方案显然更具优势。

首先,在路线效率上,湖南线“更直更快”。高铁的首要目标是快速连接核心城市群。武深高铁作为国家干线,应优先追求点对点运输的最高效率。湖南方案路径顺直,而江西方案为了接入宜春,线路会出现一个明显的“弯绕”,无形中增加了里程和时间成本,对于往返于武汉与深圳之间的主流客流而言,这并非最优选择。

其次,在经济赋能上,湖南线“含金量更高”。打通平江、浏阳,相当于为一块经济活跃但交通受限的区域注入了强劲动力,尤其是能极大促进浏阳这一全国百强县与粤港澳大湾区的深度融合,其产生的经济效益和客流强度非常可观。反观江西方案经过的县市,除宜春外,其经济总量和人口规模所产生的即时效益相对较弱。

最后,在路网布局上,湖南线是“锦上添花”,而非“重复建设”。长赣高铁已然在建,武深高铁接入浏阳接长赣,是让国家干线与区域网络高效融合,是“顺路办大事”。而江西的新方案,则有在赣西地区“另起炉灶”之嫌,可能造成与既有线路功能的重叠,从国家整体投资效率看,并非最经济的选择。

武深高铁的争夺,是地方发展权正当的博弈。江西的积极争取情有可原,但综合比较,经过湖南平江、浏阳的原始方案,在路线顺直度、经济效益和战略价值上都更占上风。它更像一条服务于国家主干交通、精准滴灌经济高地的“黄金通道”。这场“争夺战”的最终结局,将考验决策者的智慧:是选择一条整体最优的“捷径”,还是为平衡而接受一条略显迂回的“弯道”?答案,关乎长远的发展格局。

那么,江西方案和湖南方案,你更支持哪一个呢?

评论列表