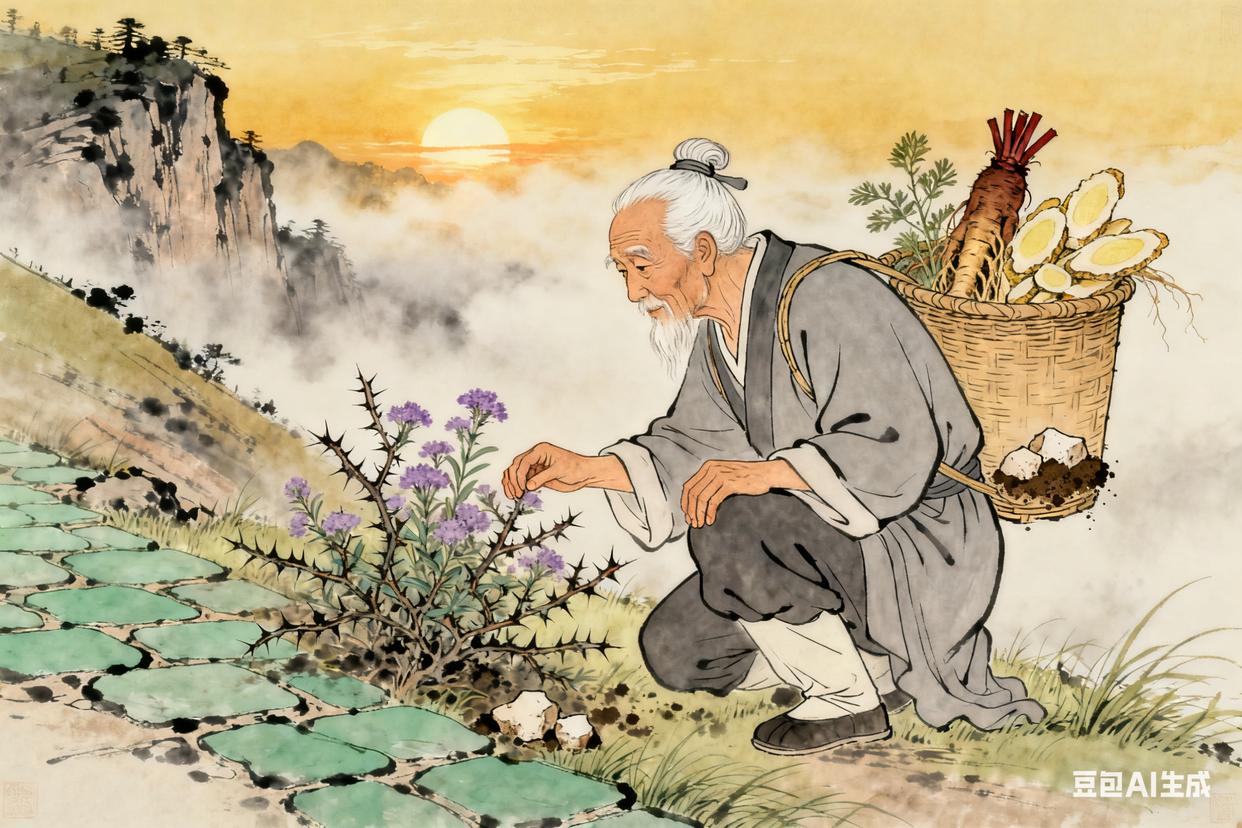

永徽三年的终南山晨雾,还没散尽就被朝阳染成淡金。孙思邈蹲在崖边的斜坡上,手指小心地拨开带刺的灌木丛,露出一株开着淡紫色小花的草药 —— 是 “秦艽”,治风湿的良药。他腰间的药篓已经半满,装着当归、黄芪,还有几株刚采的 “茯苓”,块茎上还沾着湿润的泥土。

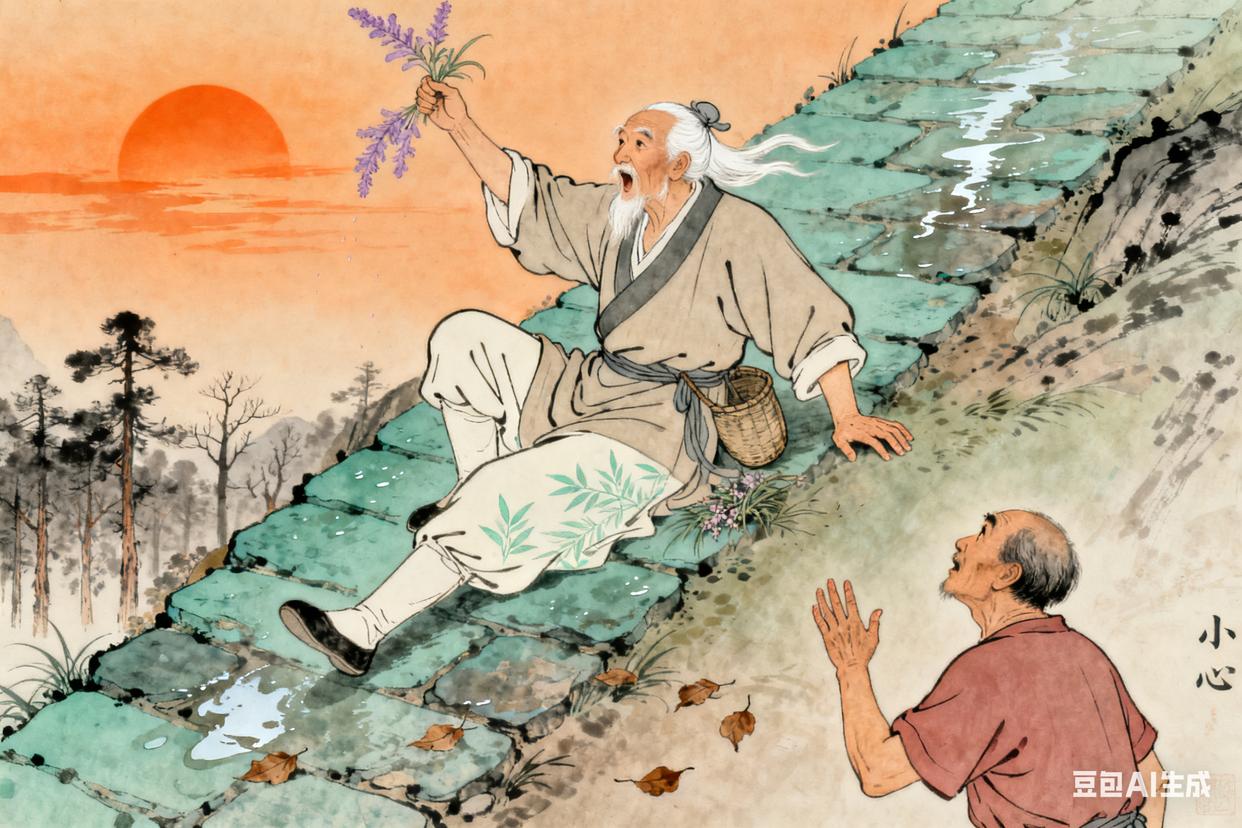

“小心脚下!” 坡下传来药农老周的喊声。孙思邈回头笑了笑,脚下的青石板滑得很,他索性坐在坡上,慢慢往下挪,草叶划过他的粗布袍,留下几道浅绿的印子。“老周,你看这秦艽,根须比去年粗,今年的雨养人啊。” 他举起草药,声音里带着欢喜 —— 这年他已经七十岁了,头发白得像终南山的雪,可爬起山来,比二十岁的药农还利索。

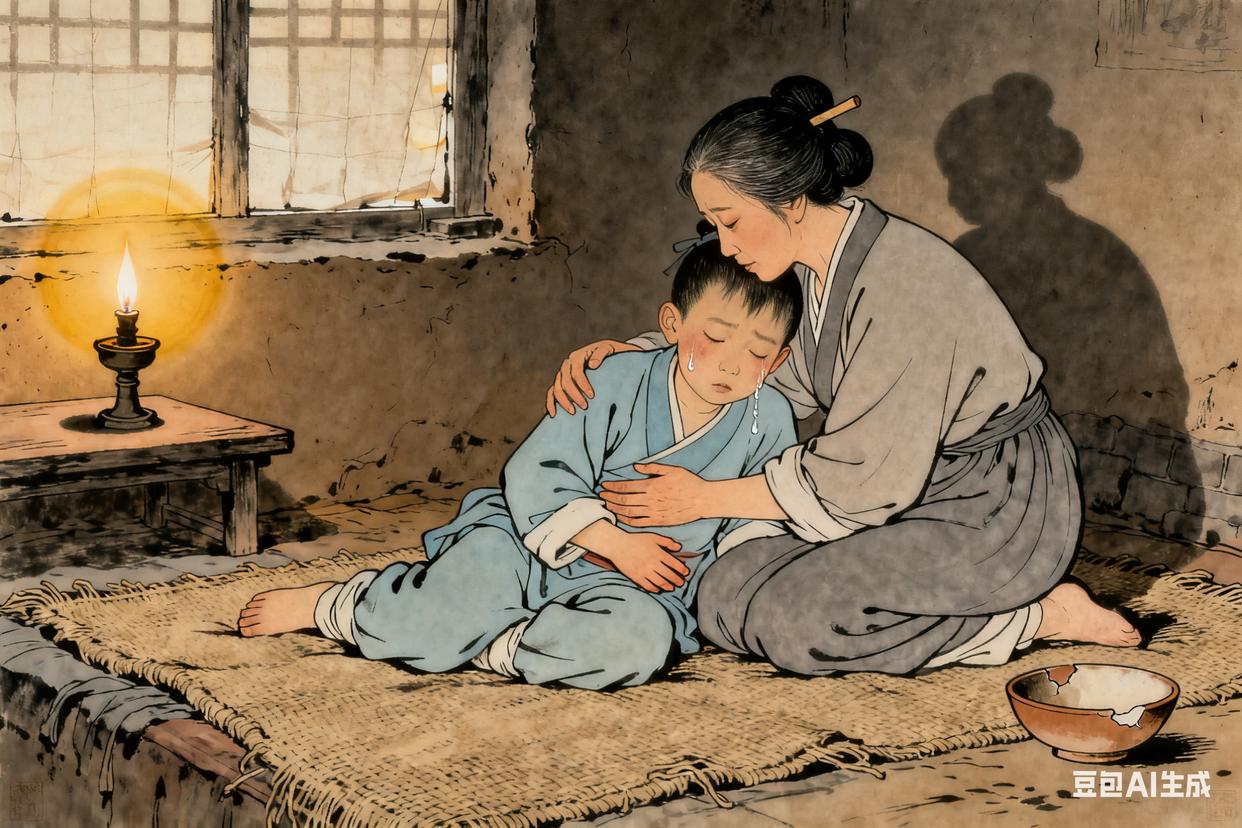

他想起七岁那年,自己躺在家里的土炕上,发着高烧,浑身疼得不能动。父亲跑遍了华原县的医馆,大夫们都摇头:“这是‘急黄’,没法治。” 母亲抱着他哭,眼泪滴在他的脸上,温温的。就在他快没气的时候,一位云游的老大夫路过,看了看他的舌苔,又摸了摸他的脉,从药囊里掏出几粒褐色的药丸:“给孩子吃,一天三粒,连吃五天。”

第五天,他真的能坐起来了。老大夫临走前,把一本《神农本草经》递给她母亲:“这孩子命硬,要是肯学医,将来能救不少人。” 那天晚上,他抱着那本卷边的书,借着油灯的光,一个字一个字地认 —— 书里的 “甘草解百药毒”“麻黄治咳喘”,像种子一样落进他心里。从那以后,他就跟着县里的老中医识字、认药,十五岁时,已经能给邻里看些头疼脑热的小病。

开皇元年,隋文帝听说了他的名声,派使者来请他去长安做 “国子博士”。使者捧着印信,站在他家的小院里,身后跟着几个穿官服的人。孙思邈正在院子里晒草药,手里还拿着竹耙子:“大人,我只会认药、看病,不会教书,更不会做官。”

使者皱着眉:“陛下看重你,这是天大的恩典,你怎么能拒绝?” 他放下竹耙子,指了指晒场上的草药:“大人你看,这草药要是错过了晾晒的时辰,就会发霉;百姓要是得了病没人治,就会丢命。我留在这,能多晒些药,多救个人,比在朝堂上强。” 使者没辙,只好带着印信回去 —— 后来隋炀帝又来请,他干脆躲进了终南山,连家都搬了。

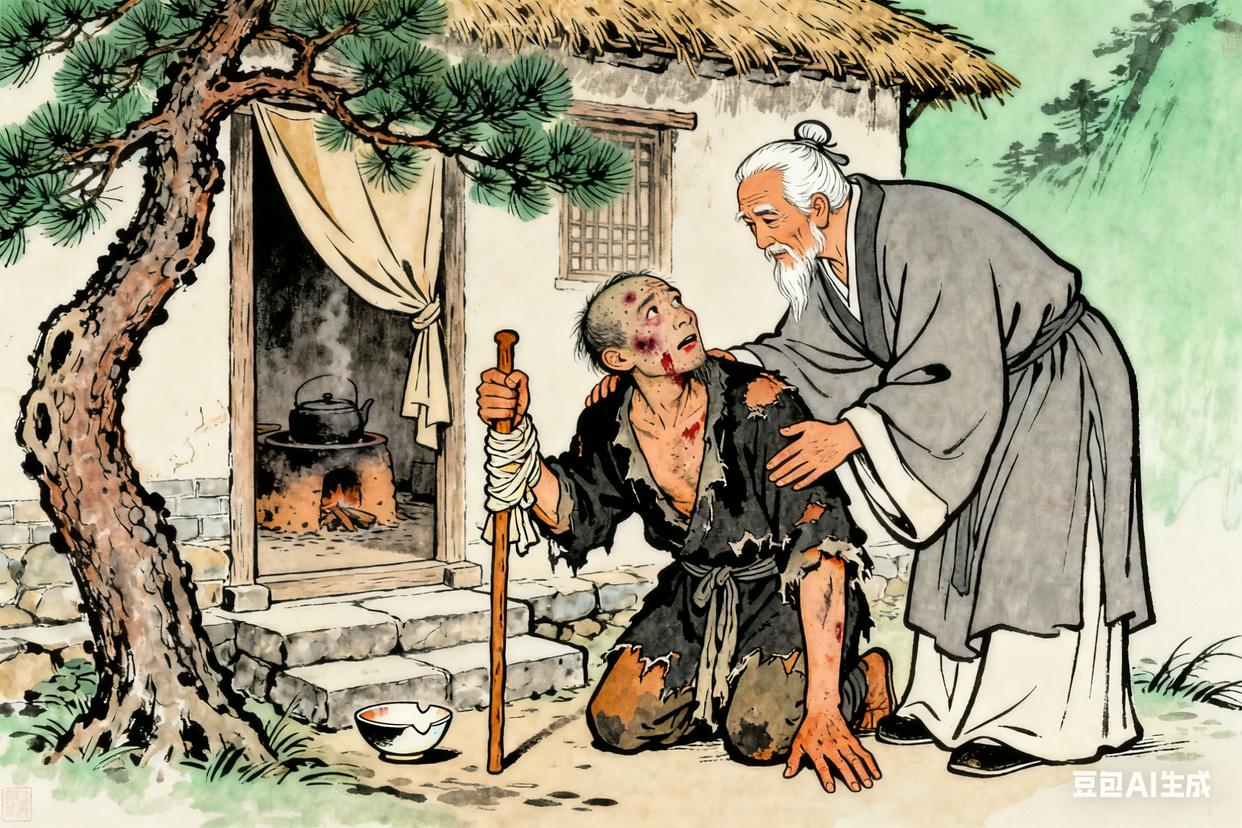

武德年间,终南山附近闹 “麻风病”,病人浑身长疮,流脓流血,没人敢靠近。有天,一个麻风病人拄着拐杖,跌跌撞撞地找到他的茅舍,跪在门口:“孙大夫,求您救救我,我家里还有孩子……” 孙思邈赶紧把他扶起来,茅舍里没有多余的床,他就把自己的铺盖铺在地上,给病人清洗伤口。

药农老周听说了,跑来看他:“思邈,你不要命了?这病会传染的!” 孙思邈正在熬药,药罐里飘出艾草和黄连的苦味:“他也是爹娘生的,要是没人救,他就只能等死。我是大夫,哪能看着?” 他给病人敷药、喂饭,连病人的衣服,都亲手洗干净晒干。三个月后,病人的疮竟然好了大半,能自己走路了。

后来,他在终南山里建了个 “麻风病坊”,收留了二十多个病人。每天天不亮,他就去给病人换药,晚上则坐在油灯下,记录每个病人的病情和用药 —— 哪种药能止痒,哪种药能收口,他都记在小本子上,本子里还夹着病人脱落的疮痂,用布包着,标注着 “用药七日脱落”。有人说他疯了,他却笑着说:“这些都是治病的学问,丢了可惜。”

贞观元年,唐太宗李世民登基,又派使者来请他,说要封他为 “谏议大夫”。这次使者没直接去终南山,而是先找了老周:“你帮我劝劝孙大夫,陛下说了,他要是来长安,想要什么都给。” 老周把话带给孙思邈,他正在写稿子,纸上写着 “人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此”。“告诉陛下,我要的,这终南山里都有 —— 草药能治病,笔墨能记方,足够了。” 他头也没抬,笔尖在纸上继续走,墨汁晕开,把 “千金” 二字衬得格外重。

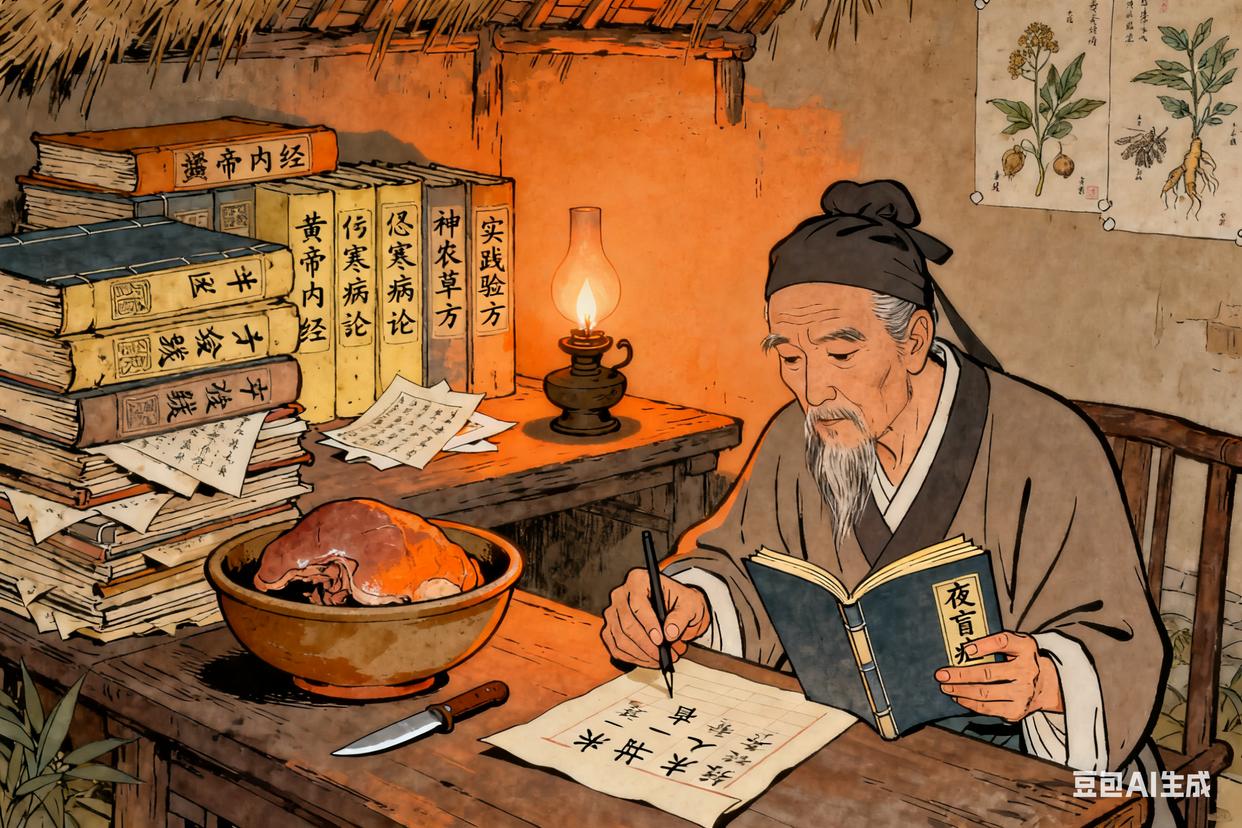

写《千金要方》的时候,他常常整夜不睡觉。茅舍的案上堆着几十本医书,有《黄帝内经》,有《伤寒杂病论》,还有他自己多年记的药方。有次写 “夜盲症”,他想起华原县的农夫们,一到晚上就看不见东西,只能摸黑走路。他试过让农夫吃动物的肝脏,没想到吃了半个月,农夫们晚上真的能看见路了。

他把这事记在稿子里,还特意标注:“诸病目暗不明,取羊肝一具,去膜细切,以水煮熟,空腹食之,甚效。” 写着写着,他突然想起当年那个救他的老大夫,要是老大夫还在,看到这些方子,会不会高兴?他摸了摸案上的《神农本草经》,书页已经脆了,却还是他最宝贝的东西。

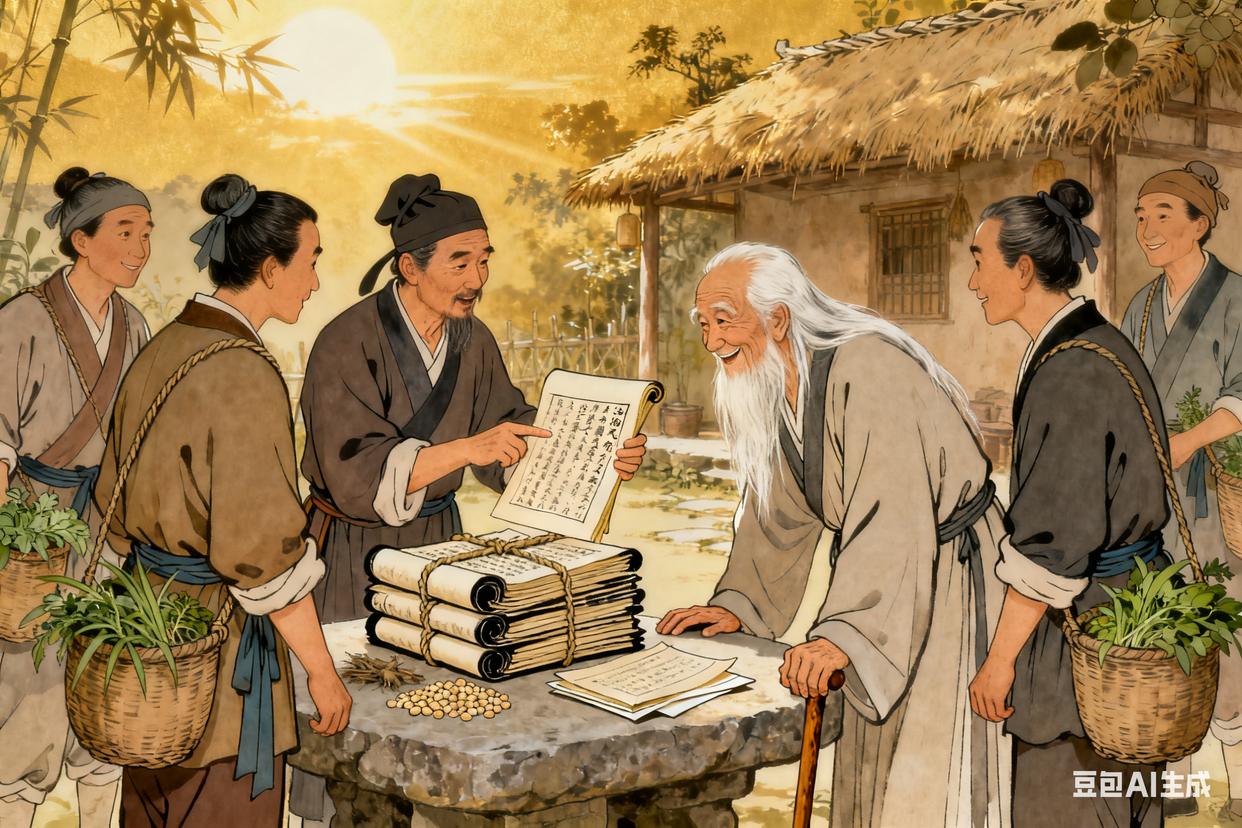

显庆四年,他终于完成了《千金要方》,共三十卷,收录了三千多个药方,从妇人胎产到小儿杂病,从外科疮疡到内科杂症,都写得清清楚楚。他把稿子抄了几份,送给附近的医馆,还有终南山的药农。老周拿着稿子,翻到 “治脚气病方”,笑着说:“你这方子,去年救了李老三的命,他那脚气肿得走不了路,按你说的用‘薏苡仁’煮水喝,没几天就好了。”

这年他已经九十三岁了,还是每天上山采药。有次在山里遇到个迷路的少年,少年脚崴了,坐在石头上哭。孙思邈蹲下来,从药篓里掏出 “续断”,嚼烂了敷在少年的脚踝上,又用布条缠好:“这药能接骨续筋,明天就能走了。” 少年问他:“老爷爷,您为什么要帮我?” 他摸了摸少年的头:“我小时候也被人帮过,现在帮你,将来你再帮别人,就像这草药,一茬接一茬,断不了。”

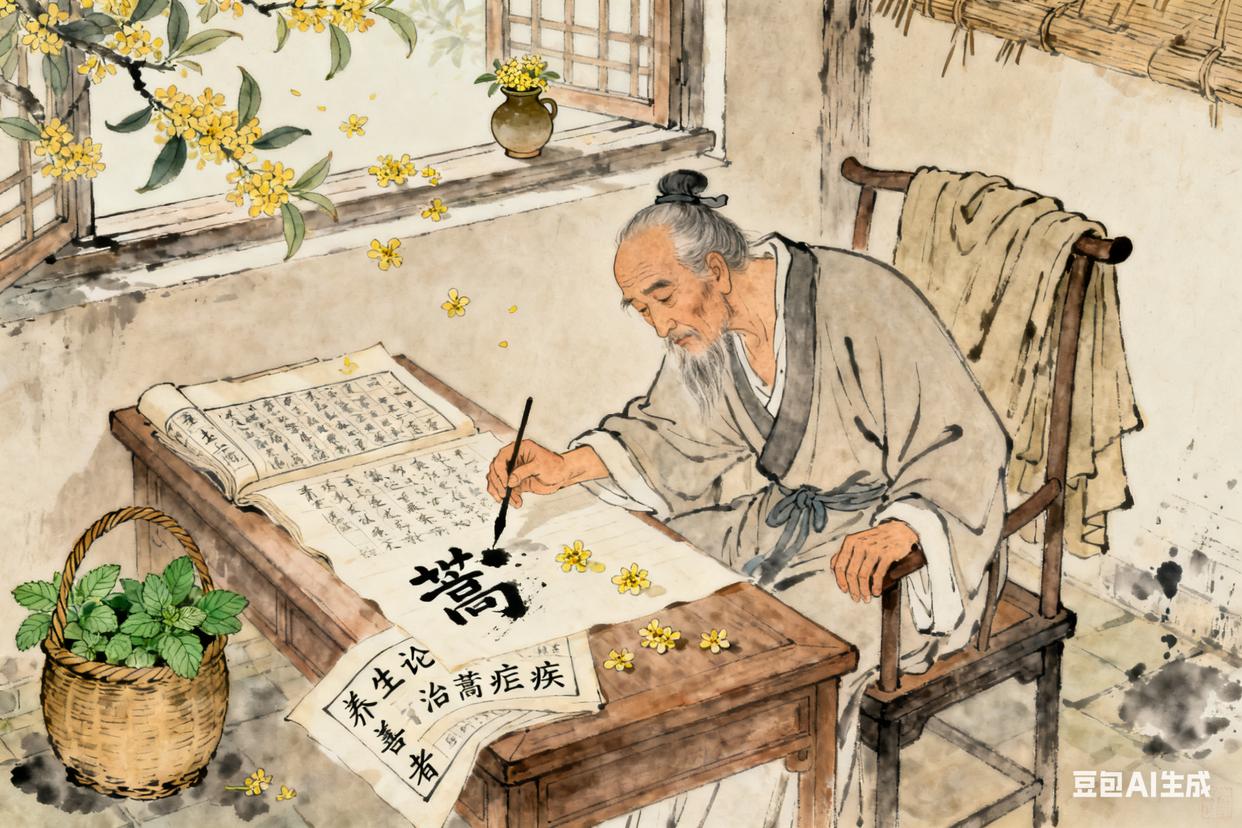

上元元年,他在茅舍里整理新的药方,准备写《千金翼方》。窗外的桂花飘进来,落在稿纸上,香得很。他突然觉得头晕,手里的笔掉在纸上,墨汁晕开,把 “青蒿治疟疾” 的 “蒿” 字染成了黑团。他想站起来,却没力气,只好靠在椅背上,看着案上的药篓 —— 那是他用了四十年的药篓,竹条已经磨得发亮,里面还放着早上刚采的 “薄荷”,叶子还是绿的。

他想起自己这辈子:从华原县的病童,到终南山的医者;拒绝了隋朝的官,也辞了唐朝的职;救过麻风病人,也治过寻常百姓;写了两本《千金方》,没留下名字,只被人叫 “药王”。他笑了笑,手指轻轻碰了碰药篓里的薄荷,凉丝丝的 —— 就像他这辈子,没享过富贵,却过得踏实。

后来,人们在他的茅舍里发现了《千金翼方》的手稿,还有一本没写完的 “养生论”,最后一句是:“善养者,先养其心,心善则百病不生。” 终南山的药农们,还常常在他采药的地方,看到有人放着新鲜的草药,说是 “给孙大夫的”—— 他们知道,药王没走,他还在终南山里,看着每一株草药,护着每一个需要救治的人。

现在的中医馆里,大夫们开方时,还会翻着《千金方》;药店里的药柜上,“秦艽”“茯苓” 的标签,还和当年孙思邈采的一样;有人在终南山徒步,看到崖边的草药,会想起那个七十岁还在采药的老人。人们说,孙思邈留下的不只是药方,是 “大医精诚” 的道理 —— 做大夫,要把人命看得比千金重,要把济世看得比名利重。这道理,从唐朝的终南山,传到今天,还在暖着人心。