真正的自由不是摆脱什么,而是觉察到你被束缚的方式。

如果你开始认识自我,但并不试图改变自我,那么你正在经历脱胎换骨。

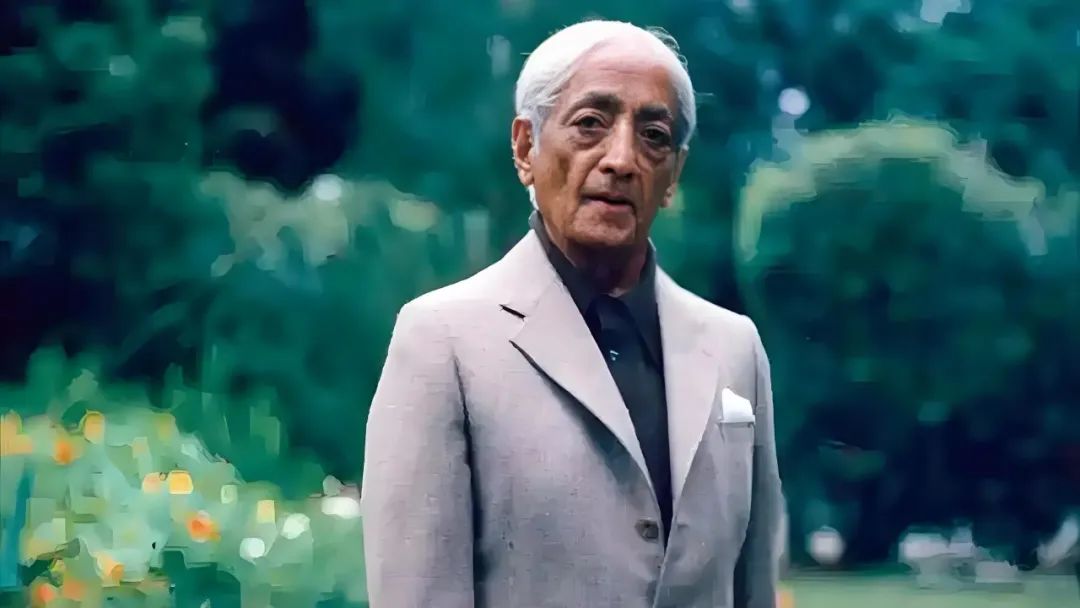

克里希那穆提以上两句话的大意是:一个人的脱胎换骨,源自觉察到自己被束缚的方式,在不干预的持续觉察中,这些束缚自己的方式将会因失去无意识的庇护而瓦解,重组或消融,新意识自然生发,人也将会因此而出现蜕变。

这两句话共同构建了一个完整的意识进化模型:觉察是光,当它持续照亮无意识的暗域时,束缚的锁链便会自行消解。

一、人生问题的根源源自 “对自我模式的无意识认同”

克里希那穆提认为,从本质上来看,人们 “痛苦”和“失败”等大部分人生问题的根源都是 “对自我模式的无意识认同”。

所有的束缚方式之所以能持续存在,根本原因是人们的 “无意识” 在滋养它们,导致人们从未真正看见它们,只是被它们推着走。

人们对模式的 “无知”,导致被模式长期操控。

对此,卡尔·荣格也强调:很多你认为“不断发生”的事,其实是你自己不断重复的选择模式。除非你让无意识意识化,否则它将支配你的生活,而你会称之为命运。

当人们开始觉察到思维或情绪等束缚自己的模式、有意识地看见它们时,“无意识的庇护” 便消失了,模式从 “暗处的操控者” 变成了 “明处的观察对象”。

这时,在持续觉察中,旧有的模式将因为失去无意识的庇护,而失去能量,无法继续维持,从而重组或消融,新意识自然生发,人们将因此而发生“脱胎换骨”的变化。

当人们彻底看清某个心理机制(如自卑、恐惧或拖延的根源)时,该模式会因被光照亮而自然消融。

例如,当有些人认为“我被金钱束缚”,觉察或会揭示真正束缚自己的是“恐惧贫穷”的意象,而非金钱本身,该意象承载着童年匮乏记忆的心理印痕。

当有些人总是习惯拖延,反复修改计划却迟迟不付诸行动,觉察或会发现,表面是 “追求完美”,实则是害怕失败的心理在操纵。

当有些人拒绝尝试新机会,觉察或会发现,表面是“准备不足”,实则是恐惧失败引发的自我否定,维护虚假自信。

但当人们刻意改变或对抗它时,这实则是分裂出一个“改造者”(理想的自我)来对抗“被改造者”(当下的自我),给它“注入能量”而强化了它。

例如,一个被 “自卑”长期困扰的人,如果他试图 “改变自我”(“我要变得自信”),其实是在强化 “我现在很自卑” 的信念,自卑将会因对抗而变得更顽固。

荣格也认为:分裂使人陷入“自我对抗,用“应该”攻击“真实”,用理性压抑感受,无法体验心理的完整与和谐。而被压抑的阴影并未消失,会以负面情绪(如焦虑、抑郁)、躯体症状或失控行为等形式“反向控制”意识,导致持续的内在痛苦。

对于任何事物,要改变它就要先接受它,谴责不会解放,而只会压迫。

二、觉察,自我探索,勇于直面真相

自己是人生一切问题的根源,但人们难以正确认识自己,也难以觉察自己被束缚的方式。

克里希那穆提强调通过“无方法的觉察”来认识自己,这并非是否定行动或探索,而是否定 “以方法为中介” 的认知模式。它的核心是直接觉察而不依赖任何预设、技巧、框架,全然关注当下实相。

克里希那穆提认为,自我探索的起点是觉察自己,觉察是一种不带有选择、评判、谴责或认同的纯然观察,不带任何扭曲、不带任何动机、不带任何选择地观察。毫不扭曲地了解自己的真相,不论美或丑,善或不善。

人们要在各种关系中观察自己,因为生活的一切都是关系,不能孤立于世间之外去探究自己,也无法抽象地了解自己。

通过觉察自己在各种情境和各种关系中的表现,以及内心的各种情绪、反应和念头,才能更好地认识自己。发现自己当下所存在的执着和分别、发现自己当下的行为和想法所存在的问题。

对此,克里希那穆提强调,如果能了解自己在日常生活中所有愚钝的表现——如何对待用人、邻居、穷人或富人,等等——那么这份觉知就会破解我们的愚钝。

而荣格则将 “觉察” 视为 “意识与潜意识的和解过程”,他不排斥 “方法”,反而发展出一套与潜意识沟通的工具,核心是 “让被压抑的部分(阴影、欲望、冲突)进入意识,实现整合”。核心是 “听懂潜意识的语言”(重复行为、模糊情绪、梦境)。

例如,荣格认为,重复的失败模式(重复行为),或是提醒人们要对自己的想法和做法进行深刻反思的信号;莫名其妙的焦虑抑郁、烦躁或愧疚(模糊情绪),或是内心的阴影要求被整合的呐喊。

否认阴影者,必被阴影吞噬;逃避挫折或创伤者,必在挫折或创伤中轮回;伪装面具者,必因面具而迷失。

荣格警示人们:你无法修复一个你不愿面对的问题。凡是未觉察的无意识,都会成为你的命运。逃避自我,终将付出代价。人们必须接受所有发生在自己身上的事情,并将它们视为通往智慧的道路。

虽然,克里希那穆提与荣格在觉察路径上存在方法论的本质差异,却又在终极目标上殊途同归——两人都指向通过意识扩容实现心灵整合。两者都反对 对抗式解决,主张直面、觉察、接纳、消融、从而实现蜕变。

正如克里希那穆提所言的:觉察和了解自己是一个终身的过程,当人们觉察束缚自我的模式,不再延续旧有的自我时,如此当下就能实现蜕变。此岸和彼岸的距离,其实就是心中的妄念,妄念一消失,此岸即彼岸。

而妄念则是由人们二元对立思维模式所引发的分别心所导致,当人们超越这种思维模式时,妄念便会自然消融。但当人们试图通过意志对抗时,便会始终深陷其中。