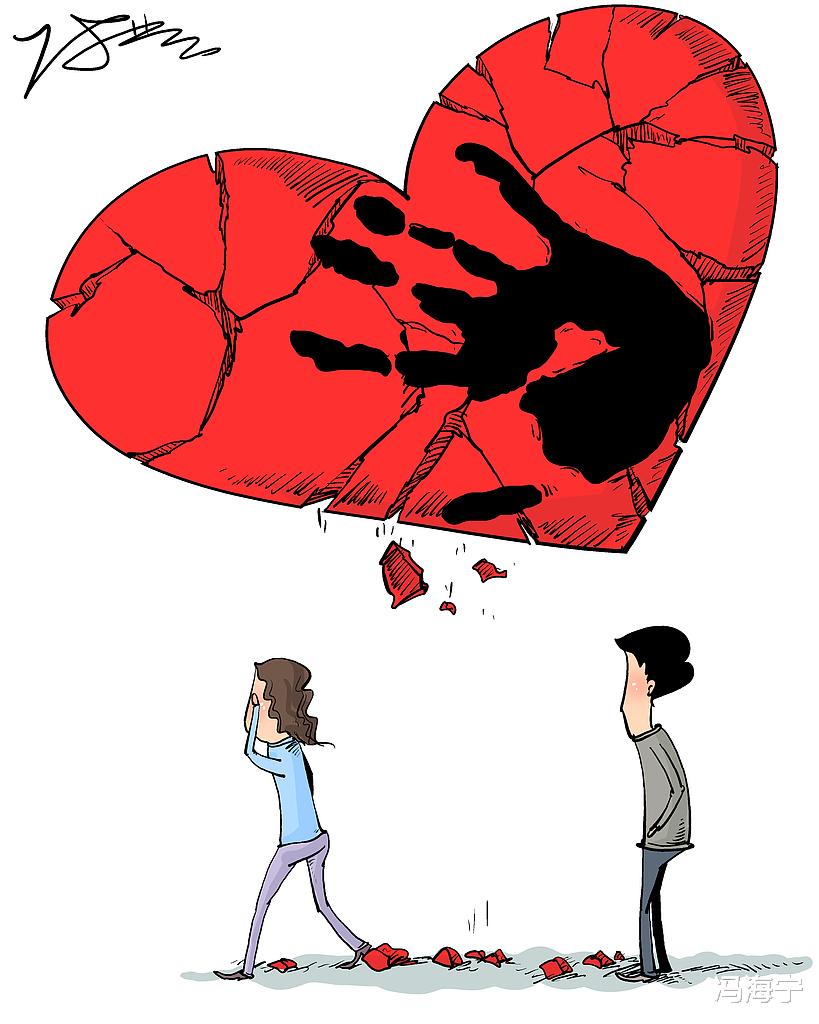

近日,在成都进行二审的一起家暴案件,备受大家关注,受害人即使在怀孕期间,依然遭到丈夫的家暴,两年内被家暴16次。法院二审,施暴者因故意伤害罪和虐待罪,被判处有期徒刑11年,并赔偿受害者谢女士各项损失37.9万元。

《反家庭暴力法》出台后,国内家暴案呈减少趋势。无论是妇联系统收到家暴投诉数量呈下降趋势,还是有关报告披露涉家庭暴力的人身伤害犯罪案件数量不断下降,都是一些积极信号。然而,家暴案仍然不时发生,其中某些家暴个案的摧残程度超出了想象。

以上述案件为例,受害者两年内遭受16次家暴,全身伤痕20多处,包括多处永久性的伤害,其中,肝脏因为严重受损而被部分切除,回肠、十二指肠也需要进行手术修复,左肾萎缩、肾功能至今没有恢复。无论家暴次数还是受伤害程度,都是对正义的挑衅。

相比部分家暴受害者变“沉默的羔羊”,谢女士面对家暴并未选择隐忍,而是六次报警,警方也曾上门调停并两次发出《家庭暴力告诫书》,她也曾向当地法院申请过人身安全保护令。但相关保护措施未能遏制家暴。甚至她在申请保护令当晚遭受最严重暴力。

由此看出,告诫书也好,保护令也罢,都未能发挥出应有作用。这固然与施暴者无视法治手段有关,但也暴露出法律执行环节存在不足。比如,受害者第一次报警,警方口头警告是否偏软?第二次报警,警方如果建议申请保护令,可能比发出告诫书效果更好。

再如,受害者申请保护令时,提供了施暴者的身份证复印件(有效期内),只是不是成都的身份证,但法院工作人员却说不行,这显然抬高维权门槛增加保护难度,容易给施暴者可乘之机。尽管施暴者最终受到刑罚惩治,但此案暴露的问题值得我们深刻反思。

如果说家暴行为发生前两次,从受害者到执法者,都以较为严厉的手段反制施暴者,恐怕施暴者不会形成“习惯性家暴”。正因为某些受害者对最初家暴行为未采取“零容忍”态度,某些执法者治理手段软弱,或习惯于渐进式执法,就会纵容施暴者变本加厉。

生命健康权是人最基本的权益。当家暴受害者两年遭遇16次家暴,即便身体条件再好的人恐怕也经不起如此摧残。其中,谢女士身上多处永久性的伤害,不仅给其人生留下无法抹去的痛苦与阴影,也在某种程度反映出我国反家暴工作面临诸多挑战有待解决。

尽管《反家庭暴力法》、相关司法解释以及各地不断健全机制,取得了显著成效,但以法院系统为例,有的基层法院仍存在举证门槛高、审查周期长、申请材料复杂等问题,有的工作人员对人身安全保护令还有认识偏差,发放十分谨慎。这都不利于保护受害者。

再如,2023年《国务院关于反家庭暴力工作情况的报告》提到,各地告诫书发放标准和程序、送达范围、信息录入、跟踪回访等要求不一致,不同地区基层执法人员认识不统一,告诫制度执行地区差异较大。去年九部门发文统一告诫书制度标准,有待落实。

因此,必须以问题为导向,以个案为契机,进一步健全反家暴工作机制,既要重视反家暴执法力度,也要重视反家暴执法效率,还要重视反家暴门槛等,相关执法部门只有多站在受害者的角度完善工作机制,才能为受害者及时撑起“保护伞”,减少家暴伤害。

总之,虽然施暴者最终受到法律惩罚,但受害者被家暴16次后才实现正义,这种正义来的有点晚。