与其去当牛马,不如在家躺平。

如今,“毕业即失业“已经成了不争的事实,隔壁邻居家的大小伙子。

从毕业之后就常年窝在家里面,美其名曰“备考事业单位”,可这工作,一找就是整整三年的时间……

这样的现象并非个例,是无数大学毕业之后的年轻人都在经历的现实生活。

他们这样的群体,正是现在的新型“啃老族“。

这年头,“毕业即失业”早不是什么新鲜事了。随便在哪个小区转一圈,总能碰上几个二十好几的年轻人,整天窝在家里不出门。

问起来,个个都理直气壮:“在备考公务员”“准备考研深造”,可这一备就是两三年,连考场大门朝哪开都快忘了。要说这些年轻人真没点小聪明,那可就冤枉他们了。

人家心里那本账算得比谁都清楚:随便找个私企上班,刨去房租、外卖、通勤这些固定开销,到月底能剩下几个子儿?

不管到了什么年代,“啃老”都不会成为一个褒义词,毕竟对于有劳动能力的年轻人来说,不选择上班工作,反而在家里啃父母的老。

可令人怎么也没想到的是,现如今,有一批年轻人非但不以为耻,甚至还反以为荣。一名毕业多年的男生小张,在朋友圈晒出了一张特别的工资条,转账收入5000元,小张沾沾自喜的表示:不用出去工作就能月薪5000元是什么含金量?

这跟上学那会儿,爹妈捧在手心,零花钱管够的日子比,简直一个天上一个地下。过去几千块的鞋、上千的化妆品,眼睛都不眨一下,现在却发现,工作了,生活水平反而直线跳水。

这种巨大的落差感,让许多从小没吃过什么苦头、习惯了被照顾的独生子女,心里实在别扭,也真有点扛不住。他们会想,难道这就是我寒窗苦读换来的结果?

于是乎,一些人干脆选择了“躺平”。他们还挺会给自己找台阶,管这叫“低欲望生活”——听着好像不是没本事挣钱,而是主动看淡了功名利禄,选择了简朴。

实际上呢?每天能睡到日上三竿才起,醒了就打打游戏,刷刷短视频,偶尔出门跟朋友小聚一下,消费自然低得可以,衣服更是常年那几件。跟那些在职场上焦头烂额的同龄人比起来,他们甚至还有点小得意,觉得自己的活法儿更“聪明”。

这种新型的“啃老”,也比以前隐蔽多了。过去可能还得编个“创业缺启动资金”之类的理由跟家里要钱,现在直接多了:我就是不想上班。

只要一家人看破不说破,这事儿好像就不太能算严格意义上的“啃老”了。毕竟,名义上是在“备考”,是在为更远大的前程积蓄力量嘛。这种心照不宣的默契,让“啃老”也变得不那么刺耳了。

有意思的是,父母的态度往往也出奇地“配合”。面对孩子成年后还长期窝在家里,他们非但不怎么焦虑,有时候反而还挺欣慰。要么觉得孩子这是“踏实肯干”,不像外面那些年轻人浮躁。要么就是真信了孩子在为“铁饭碗”挑灯夜读。

有些父母甚至还会主动跟街坊邻居散播:“我家孩子正积极备考呢!”殊不知,类似的剧本,可能已经在好几个家庭里循环上演了好几年。

网络这东西,无疑给这种现象提供了肥沃的土壤。各种专门迎合年轻人某些心态的“毒鸡汤”,那叫一个层出不穷。

“打工不如躺平”、“上班就是给资本家卖命”、“婚姻是爱情的坟墓,事业是人生的枷锁”。这类论调一传播开来,一些年轻人就开始对老一辈那种勤勤恳恳、努力奋斗的传统路径产生了怀疑,甚至有点想入非非,要“整顿职场”。

可惜啊,这种所谓的“整顿”,多半只停留在嘴皮子上的痛快和不切实际的幻想里。他们对工作的期望高得很:工资要高,环境要舒适,最好是那种能一边喝着下午茶,一边悠闲看着老板开会的神仙差事。

可现实呢?工作节奏快得飞起,基层岗位又琐碎又熬人。脏活累活不乐意干,薪水低一点的又瞧不上眼。这种心态和实际工作要求之间的巨大鸿沟,也就不难解释为什么现在年轻人离职率那么高,以及“在家备考”大军越来越壮观了。

更有一些培训机构,嗅觉灵敏得很,立马就发现了这里的“商机”。他们大张旗鼓地宣传什么“考公包过班”、“上岸直通车”,忽悠着焦虑的家长们掏出几万甚至十几万。

结果呢?往往是钱打了水漂,孩子们的游戏段位倒是精进不少,王者荣耀打得是越来越溜了。为了掩盖内心的那份不安和现实的窘迫,这些年轻人只好继续对父母编织各种谎言,一会儿说要考研深造,一会儿又立下考公的宏伟志愿。

表面上看,他们关在家里“埋头苦读”,那架势,简直像是高考前夕的奋力一搏。可一次又一次的考试失利,加上跟社会越来越脱节,只会让他们意志越来越消沉,有些人甚至因此患上了精神焦虑,成天唉声叹气。

“不喝奶茶不社交”,这样的生活模式,真的消费很低吗?其实,衣食住行,哪一样不需要花钱?这些钱从哪里来?还不是父母一辈子的积蓄,或者是他们紧巴巴的退休金。

这些年轻人所谓的“节省”,付出的代价,可能是父母晚年生活质量的直线下降。有个段子说得特别扎心:“你以为在家啃老省的是你自己的钱?其实,你是在提前透支爹妈的养老本。”

曾经有个“备考五年”的年轻人,当他亲眼看到自己母亲为了几毛钱,在菜市场跟小贩磨破嘴皮子的时候,才猛然醒悟:自己那点所谓的“低消费”,原来是建立在父母节衣缩食的基础之上的。后来,他去快递站点干了三个月,虽然累得够呛,却第一次体会到,“花自己挣的钱买的泡面,都比啃老吃牛排来得香。”

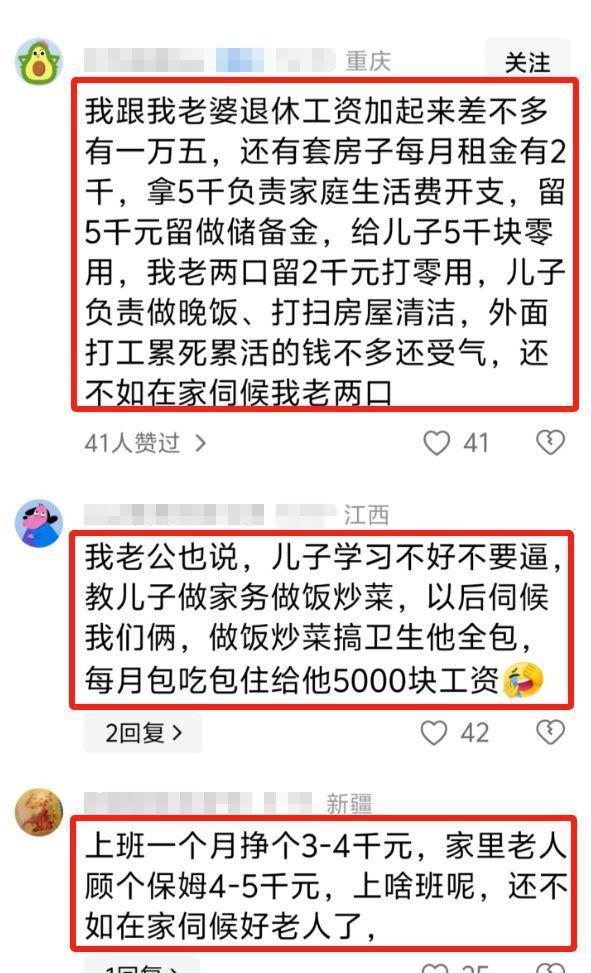

还有一种“啃老”的变种,更让人哭笑不得。一些年轻人把目光瞄准了父母的“陪护市场”,理直气壮地说:“我出去打工挣的那点钱,还不够给爸妈请个护工呢!”于是乎,“顺理成章”地成了父母的“家庭员工”,按月领着父母给的“工资”。如果真能尽心尽力照顾好老人,倒也算是一种选择。

但现实往往是,这些从小被宠坏了的“巨婴”们,连自己都照顾不明白,更别提照顾别人了。花四千块钱请个专业的保姆,或许能换来可口的饭菜和妥帖的照料。而把这笔钱“发工资”给孩子,结果很可能还是顿顿外卖,屋里屋外一团糟。

这种现象背后,也折射出一种挺普遍的错位自我认知。不少年轻人自诩为“高知分子”,打心眼里瞧不上体力劳动或者基层服务行业,觉得去当个建筑工人、外卖小哥什么的,“不体面”,拉低了自己的档次。然而,一个健康运转的社会,恰恰需要各行各业的劳动者。

你看看那些建筑工地上,挥汗如雨的,很多都是五六十岁的中老年人。他们或许正在用自己的辛劳,供养着此刻可能正舒舒服服躺在空调房里,刷着“00后整顿职场”短视频的大学生子女。这些勤勤恳恳的父母,恐怕很难想象,自己倾尽所有托举起来的孩子,将来是否能真正独立,并为社会创造应有的价值。

眼下的就业环境,确实面临着不小的挑战,但这绝不是龟缩在家里的长久之计。跟社会脱节的时间越久,重新融入的难度就越大。

人毕竟是社会性的动物,长期的自我封闭,不仅会一点点侵蚀掉个人的心智和能力,更是在悄悄消耗一个家庭的根基。等到父母年纪越来越大,身体越来越差,再也无法提供庇护的时候,这些曾经以“备考”为名义的“蛰居者”,又该何去何从呢?

这恐怕是他们每个人都必须面对,却又在极力回避的残酷现实。说到底,温室里是长不出参天大树的。人生的风浪,终究还是得自己去闯,没人能替你扛一辈子。

与其把希望寄托在虚无缥缈的“上岸”和父母无休止的付出上,不如早点想明白,脚踏实地地去挣一份属于自己的生活。毕竟,靠自己的双手吃饭,无论粗茶淡饭,那滋味,也比任何嗟来之食都来得踏实和香甜。

信息来源

中国青年报《“全职儿女”就是“啃老”?》