一份牛肉卷、一盒饼干、一组饮料。

总价或许不超过百元,却让一辆粤R法院警车卷入舆论漩涡,让一家基层法院连夜发布通报、公开致歉。

看似“小事”,却触动了公众对公平正义最敏感的神经。

01

9月,有网友拍下一辆警车停在广州番禺山姆会员店停车场,车牌属清远英德法院。

照片一发,质疑四起:法院警车为何出现在百公里外的超市?

面对初期询问,法院工作人员曾轻描淡写回应:“可能是去公务。”

然而事实并不简单。

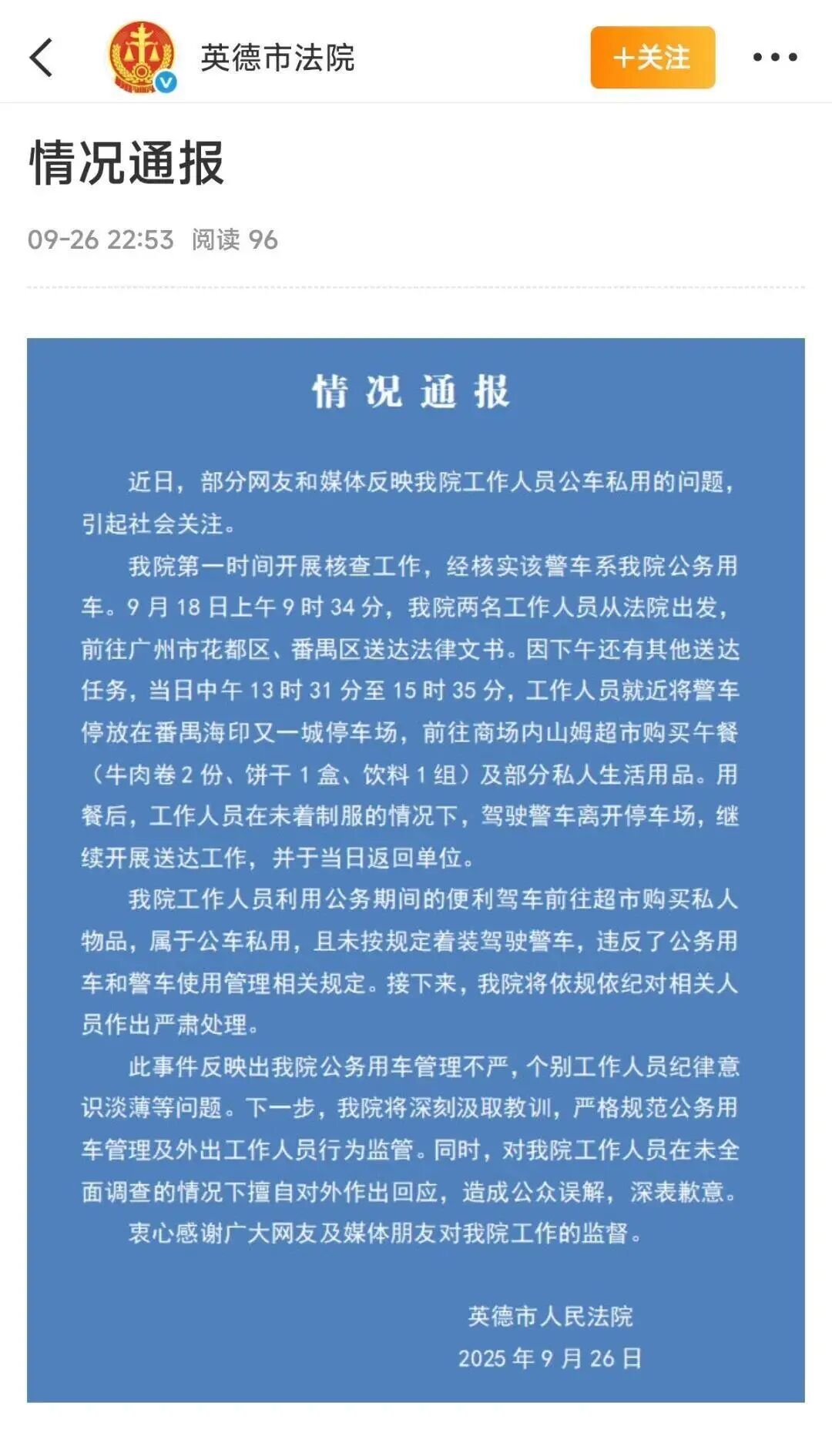

9月26日晚,英德法院发布《情况通报》,承认“公车私用”:

两名工作人员在送达文书途中,就近停车进入山姆超市,购买午餐及私人生活用品。

通报指出,此举违规,将严肃处理,并对前期不当回应致歉。

02

为什么公众对“公车私用”零容忍?

有人或许觉得:不过是顺路买顿饭,何必上纲上线?

但公众的敏感,并非小题大做。公车,是公共权力的具象符号。它代表着司法尊严、程序正义与纳税人信任。

一旦被用于私人用途,不论金额大小,都是对公共资源的侵占、对制度尊严的侵蚀。更重要的是,公车私用从来不是“偶然一次”。

若今天可以“顺路买牛肉卷”,明天是否就能“顺路接孩子”“顺路去旅游”?界限的模糊,始于微末之处的失守。

03

法院的回应,值得肯定但更需深省。英德法院此次通报,态度明确、回应及时,承认“管理不严”“个别人员纪律意识淡薄”,并表示将“深刻汲取教训”。

这种直面问题的姿态,值得肯定。但一句“依规依纪严肃处理”并不能画上句号。真正需要追问的是:公车使用是否有清晰的电子台账与行车轨迹监督?

工作人员纪律教育是否流于形式?

为何在舆论曝光后,才启动调查与问责?

制度的笼子,不能只靠网友曝光来锁上。

04司法公信力,是社会公平的基石。它建立在每一起案件的公正裁判中,也建立在每一处细节的严谨规范中。

一辆警车、一顿午餐,看似微不足道,却真实地影响着民众对司法系统的信任。若连公车使用都管不好,公众如何相信你能管好更复杂的司法正义?

正如英德法院所言:“衷心感谢广大网友及媒体朋友的监督。”这不仅是谦辞,更是现实——公众监督,是制度自律之外最重要的防腐剂。

两份牛肉卷,价格不高;一次公车私用,看似不重。

但公信力的损耗,从不是按金额计算。它积累于每一次程序的严谨,也流失于每一次行为的失范。

希望英德法院的“严肃处理”,不只是处罚两个人,而是真正扎紧制度的篱笆。也希望所有公权力部门引以为戒:公车姓“公”,一言一行,皆在民心。