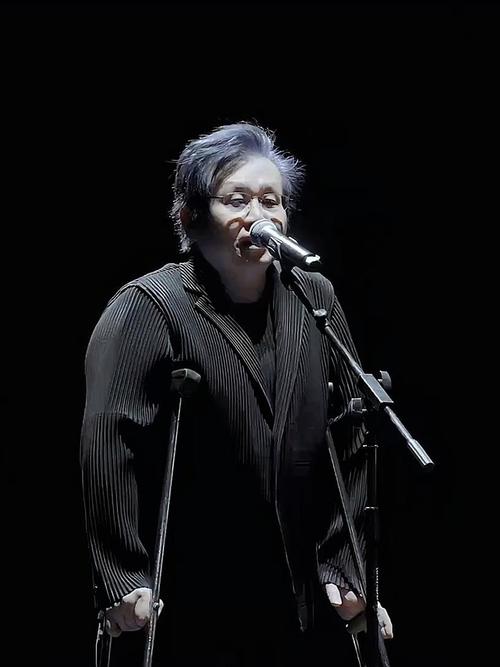

近日月25日,歌手郑智化在社交媒体控诉深圳宝安国际机场残疾人服务缺失的遭遇,如同一面镜子,照见了我们社会在无障碍环境建设上的深层困境。这位以《水手》《星星点灯》等作品激励数代人的歌手,在远机位航班升降车前被迫“连滚带爬”挪入机舱的画面,不仅是个体的屈辱经历,更是对现代文明社会的尖锐叩问。

**事件回溯:从25公分落差看服务系统双重失灵**

郑智化描述的场景令人震惊:升降车与机舱门存在25公分高度差,轮椅无法推进,工作人员拒绝调整设备且冷眼旁观。这25公分,丈量出的不仅是设备间的物理距离,更是服务理念与人文关怀的鸿沟。

更值得深思的是深圳机场的回应——客服在表示“将核实情况”的同时,着重强调“建议特殊旅客提前申请服务”。这种将责任前置给残疾人的回应逻辑,恰恰暴露了系统性问题:当公共服务将“特殊照顾”视为需要提前预约的“特权”,而非随时待命的“标配”,无形中已将残疾人平等出行的权利异化为需要条件交换的恩赐。

**深层剖析:无障碍环境为何总是“有障碍”?**

郑智化的遭遇绝非孤例。从盲道被电动车占用,到地铁无障碍电梯长期锁闭,这些日常可见的现象揭示了一个残酷现实:我们的无障碍建设往往停留在“有”的层面,远未达到“有用”和“好用”的标准。

究其根源,首先在于设施设计与管理的“健全人中心主义”。升降车与机舱门的落差问题,本质上源于设备采购、流程制定环节缺乏残疾人视角的参与。其次,服务培训的“形式主义”让工作人员面对突发状况时只会机械执行规定,而丧失人性化应对的能力。最重要的是,整个社会对无障碍环境的认知仍停留在“福利”层面,未能理解这是关乎基本人权与社会文明程度的核心指标。

**文明度量:无障碍环境是社会的“必答题”**

一个社会的文明程度,恰恰体现在它对最弱势群体的包容程度上。当唱《水手》的人需要“爬”进机舱,我们不该只将其视为个别机场的服务失误,而应认识到这是整个社会无障碍理念的集体缺失。

真正成熟的无障碍环境,应该实现从“设施建设”到“文化培育”的跨越。这意味着:设施设计需要残疾人全程参与测试;员工培训应强化“主动协助”意识而非“按规定办事”;社会观念需从“同情照顾”转向“权利尊重”。正如网友所言:“无障碍服务不是社会的附加题,而是衡量文明程度的必答题。”

**前路展望:从郑智化事件到系统性变革**

该事件已然成为推动改变的契机。公众舆论的强烈反响表明,社会对无障碍环境的要求正在从“有无”走向“优劣”。我们期待这次事件能促使民航系统开展无障碍服务全面排查,建立跨机型的统一适配标准,在远机位等特殊场景设立应急保障机制。

更重要的是,它应该唤醒各行各业对无障碍环境的重新审视——只有当每个公共场所都能让残疾人自主、有尊严地通行,郑智化“爬行登机”的遭遇才不会重演。让唱《水手》的人能够昂首挺胸地行走,这不仅是郑智化个人的权利,更是我们整个社会的文明责任。

从深圳机场的25公分落差起步,中国社会的无障碍建设之路依然漫长。但正如《水手》中所唱:“风雨中这点痛算什么,至少我们还有梦。”今天的痛感,或许正是明天变革的开始。

评论列表