各位朋友,当我们谈论国际关系时,有些词语或许听起来枯燥,但它们背后却蕴含着山雨欲来的重量。

就在几天前,一个深夜,中国外交部官网的一条消息,就如同投向平静湖面的一块巨石,激起了滔天巨浪。

这条消息的核心,是“奉示召见”四个字,以及日本首相高市早苗的名字。

这绝非一次普通的外交抗议,这是一次代表国家最高意志的终极警告。高市早苗,你真的惹出大事了。

一句“台湾有事”,点燃了谁的火药桶?

我们先要明白,高市早苗到底说了什么,能让中方反应如此激烈?

她在国会公然宣称,“台湾有事”可能构成日本的“存亡危机事态”,并暗示将行使“集体自卫权”武力介入。

朋友们,这和以往日本政客的“擦边球”有本质区别。

过去,即便是像安倍晋三这样有影响力的首相,也多是在卸任后才敢抛出“台湾有事就是日本有事”这种模糊论调。

而高市早苗,是作为现任首相,在国会这一正式场合,将台湾问题与日本的“存亡危机”和“集体自卫权”直接挂钩。

这相当于将日本介入台海的“剧本”从“可能性”直接写成了“必然性”,其挑衅的露骨程度和危险性,是前所未有的。

这触碰的不是中日关系的普通议题,而是中国最核心、最敏感、不容任何妥协的红线——台湾问题。

这在中国看来,已经不是简单的“干涉内政”,而是对一个主权国家统一大业的公然威胁。

深夜的雷霆:“奉示”二字与“五个严重”的分量

面对这种级别的挑衅,中方的回应也必须是对等的,甚至是超越的。

于是,我们看到了“奉示召见”。

在外交辞令里,“奉示”二字重千钧。

它意味着外交部副部长孙卫东深夜召见日本大使,不是出于部门意志,而是奉了国家最高层的指示。

这本身就是一种外交上的“升格处理”,是告诉东京:这件事,我们已经上升到国家战略安全的最高层面来考量了。

随之而来的,是史无前例的“五个严重”定性:严重违背国际法、严重破坏战后秩序、严重违背中日政治基础、严重破坏中日关系、严重伤害中国人民感情。

这五记重锤,一锤比一锤狠,彻底将高市早苗的言论钉在了历史的耻辱柱上。

而最震撼的,莫过于中方发出的那句警告:若日方胆敢武力介入,将构成“侵略行为”,中方必将“迎头痛击”!

“侵略行为”——这个词用在这里,分量何其之重!

它意味着中方已经从法律和道义上,提前将日本可能的军事行动定义为一场新的对华侵略战争。

这已经不是警告,而是战前最后的通牒。

结合今年是抗战胜利80周年的历史背景,这番话的潜台词清晰无比:80年前我们能打败你,80年后,我们依然有决心、有能力在反侵略战争中再次取胜。

从警告到威慑:055大驱的“硬核”对话

如果说外交辞令是“文”的警告,那么军事行动就是“武”的威慑。

就在中方怒火喷发的同时,由解放军最先进的055万吨大驱“鞍山舰”率领的编队,已经抵近日本附近海域。

这绝非巧合。这是在用一种“敌人听得懂的语言”进行对话。

鞍山舰代表的不是一艘船,而是中国海军走向深蓝的现代化实力,是中国捍卫核心利益的坚定决心。

它在告诉东京:你们的狂言,我们有实力让它止于狂言;你们的冒险,我们有准备让它有来无回。

这种“文武兼备”的应对,展现了中方战略上的成熟与战术上的强硬。

风暴之后:中日关系将驶向何方?

那么,接下来会发生什么?这是我们每个人都关心的问题。

首先,高市早苗和日本政府面临着巨大的压力。中方的要求非常明确:立即反思纠错,收回恶劣言论。

这不是一个可以讨价还价的选择题,而是一份必须作答的问答题。

如果日方选择拖延、淡化甚至无视,那么中方的反制措施必将接踵而至,中日关系将坠入冰点,经贸、人文等各领域合作都可能遭受毁灭性打击。

其次,日本国内的反对声音已经出现。

多位前首相和政界人士纷纷批评高市早苗,认为她是在“玩火”。

美国方面也并未给予明确支持,这让她在国际上显得相当孤立。

她或许想通过强硬姿态换取国内政治资本,但现在看来,她可能赌上了整个国家的未来。

我个人认为,短期内,日本政府很难完全收回言论,因为这会极大损害其政府公信力和高市早苗本人的政治前途。

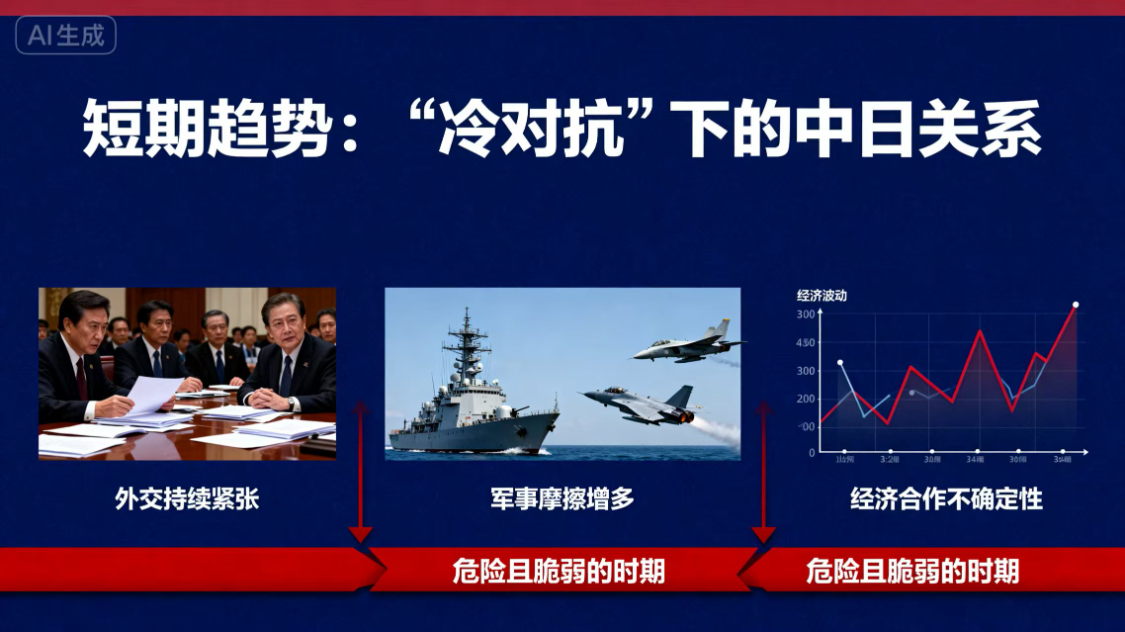

因此,最可能出现的局面是“冷对抗”:双方外交关系持续紧张,军事上的对峙和摩擦会增多,经济合作面临巨大不确定性。

中日关系将进入一个极其危险且脆弱的时期。

球,现在被踢到了日本一边。

他们是选择悬崖勒马,回到一个中国原则和四个政治文件的正确轨道上来;还是选择在错误的道路上越走越远,最终承担“一切后果”?

历史的车轮滚滚向前,80年前的教训言犹在耳。和平来之不易,但维护和平的决心和实力,更是不可或缺。

这一次,中方的态度已经再明确不过:在核心利益问题上,我们没有任何退让的余地。

您认为,东京会做出怎样的选择呢?这值得我们每一个人持续关注和深思。

权威信源完整列表中国外交部官网通稿:http://www.fmprc.gov.cn央视新闻:http://www.cctv.com新华社:http://www.xinhuanet.com人民日报:http://www.people.com.cn中国网:http://www.china.com.cn中国青年网:http://www.youth.cn国防部官网:http://www.mod.gov.cn