享受发展红利的上一代人,根本不知道如今的年轻人有多难

深夜 11 点,书桌前还亮着两盏灯:00 后女儿盯着电脑屏幕改简历模板,妈妈戴着老花镜,对着企查查一条条核对公司背景,键盘敲得磕磕绊绊 —— 这不是什么特殊场景,而是现在很多家庭的求职日常。

以前总说 “找工作是孩子自己的事”,现在 00 后们干脆拉上父母 “全家参战”:妈妈学用共享表格记投递记录,爸爸研究招聘 APP 的算法推荐,甚至姑姑阿姨都加入帮忙海投。

可这场 “全家总动员” 背后,藏着 00 后的无奈,更藏着两代人对就业市场的认知碰撞。

最开始,不少父母是带着 “催” 的心态介入的 —— 每天发几十条 “别人拿到好 offer” 的短视频,念叨 “找工作哪有那么难”,直到孩子把投简历的任务递到他们手上,才真正体会到 “难”。

有妈妈为了帮孩子投简历,把压箱底的旧电脑翻出来,从 “不会上传附件” 到 “一天投 33 家”,硬生生练出了 “海投技能”:用共享表格记清哪家投了什么岗位、有没有回复,用企查查查公司是否靠谱,甚至对着中国地图圈出目标城市,怕投错地域岗位。

可越熟练,越容易出 “乌龙”:有妈妈大半夜想起没发验证码,一个电话打过去,刚好打断孩子的 AI 面试;还有妈妈帮孩子填简历时,误把 “实习时长 3 个月” 写成 “3 年”,差点让 HR 以为造假。

这些插曲里没有责怪,更多是哭笑不得的理解 —— 孩子终于不用独自面对 “投 100 份简历石沉大海” 的挫败,父母也终于明白,不是孩子 “不努力”,而是每投一份简历,都要过 “学历筛选”“性别筛选”“地域筛选” 好几关,比他们当年 “毕业就被单位抢” 难太多。

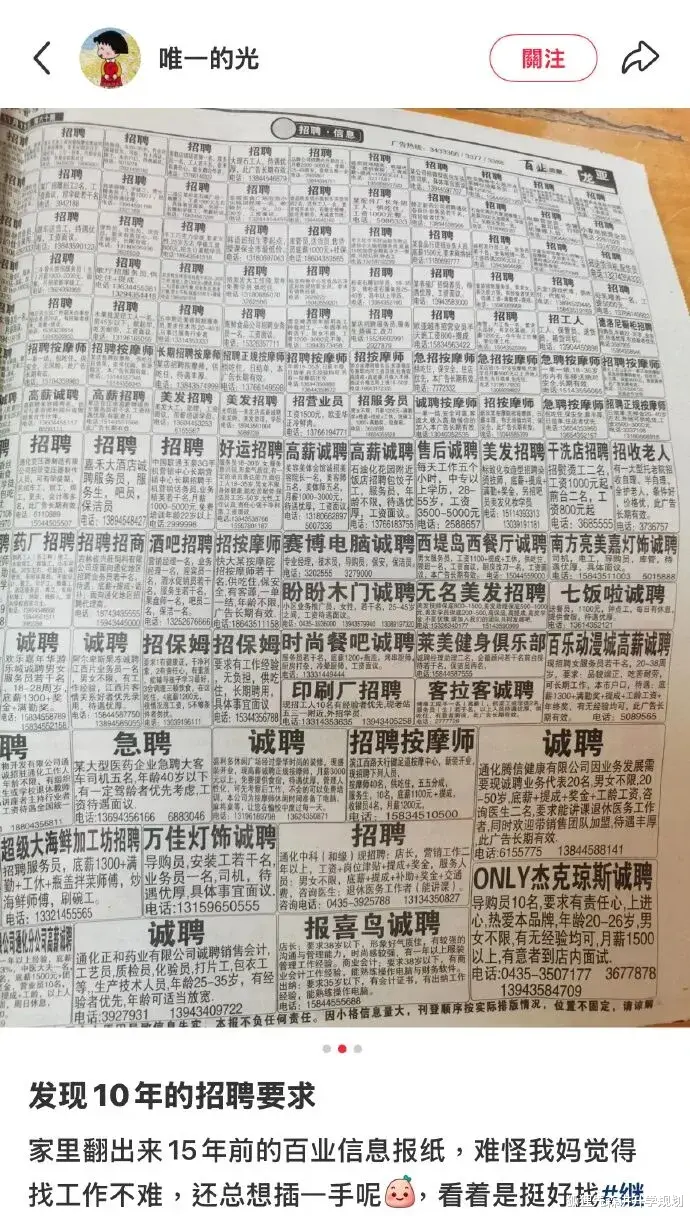

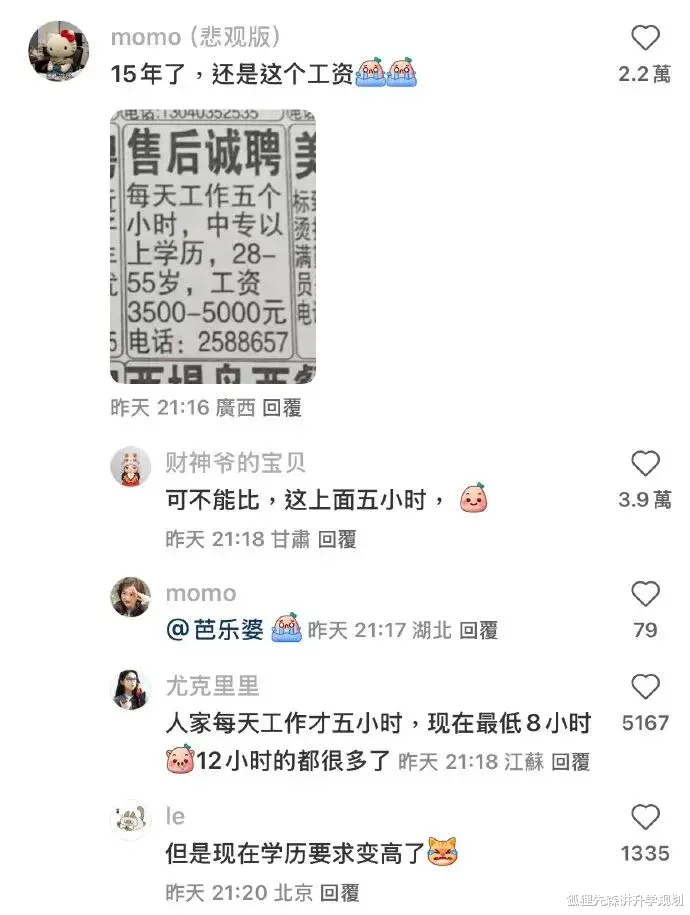

很多父母一开始觉得 “孩子找不到工作,是挑三拣四”,直到亲手帮投才发现,现在的就业市场,早已不是他们记忆里的样子。

双非本科的孩子最委屈:有女生和妈妈一起投了 179 份简历,没收到一个 offer,后来才发现,很多公司连简历都不看,直接把 “双非” 筛掉;财经类本科 + QS 前 20 海归的学生,报考当年妈妈轻松进的中国银行,连初筛都没过 —— 不是学历不够,而是岗位就那么几个,报录比能到 100:1。

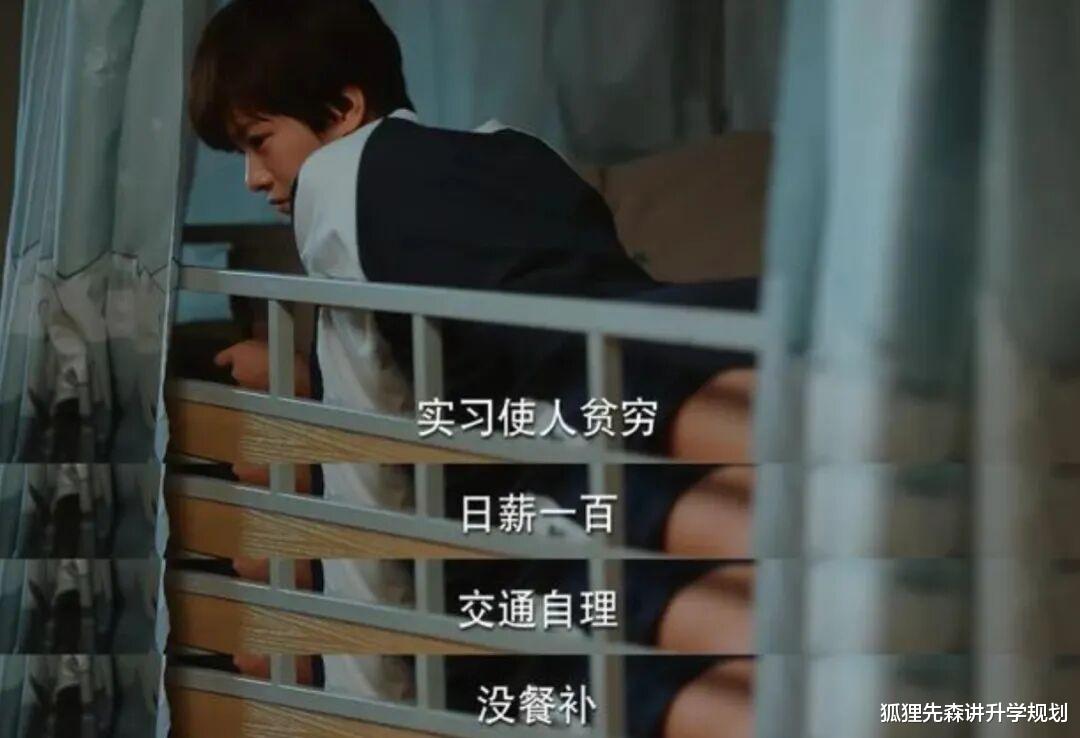

高学历的孩子也难:有海归硕士空窗 20 个月找不到工作,从瞄准产品经理到转战社招,终面被卡、岗位临时取消是常事,最后焦虑到躲在房间哭,甚至研究风水改房间布局;还有学生放弃保研跨专业考研,一边备考一边投简历,双线程压力下,妈妈帮投成了 “救命稻草”。

这些不是个例,而是现在就业市场的常态:企业缩招,岗位少了,但求职的人多了,连 HR 都承认 “招到的员工学历一年比一年高”。

00 后面对的不是 “努力就能找到工作”,而是 “努力了也可能没机会”,这种无力感,是没亲手投过简历的父母很难懂的。

父母和孩子的争吵,大多源于 “对就业市场的记忆不一样”。

妈妈们常说 “我当年毕业就被中国银行抢走”“你爸没准备就考上银行”,可她们没意识到,那个 “大学生稀缺”“毕业包分配” 的时代,早就过去了。

有位 70 后妈妈,当年初中毕业考中师,全年级几百人里只考上 2 个,毕业就有编制当老师,她总催孩子考编,觉得 “稳定才是好出路”。

直到帮孩子投简历,看到 “编制岗报录比 500:1”“非 985 不招”,才明白 “不是孩子不想考,是真的考不上”。

还有位爸爸,当年没准备就进了银行,现在看到孩子的同学 —— 财经本科 + QS 前 20 海归,报考同一家银行都被拒,才愣神 “现在找工作,怎么这么难?”

父母那代的 “就业逻辑” 是 “考上 = 稳定”“毕业 = 有工作”,而 00 后的 “就业逻辑” 是 “千军万马过独木桥”“学历通胀”“岗位缩招”。

当父母亲手帮投简历,看到那些 “双非勿投”“仅限 985” 的要求,看到投 100 份只回 1 份的冷漠,才终于懂:不是孩子 “眼高手低”,而是时代变了,他们当年的 “容易”,早已是 00 后碰不到的 “过去”。

父母帮投简历是暖心,但过度干涉反而会帮倒忙。

有 HR 吐槽,遇到过姥姥跟着面试,破门而入追问 “工资多少、交不交社保”,直接让她取消了录用;还有妈妈冒充儿子和 HR 聊天,加微信后才暴露身份,甚至打电话追问 “为什么不选我家孩子”,让 HR 不得不拉黑。

其实 HR 能理解父母的好心 —— 现在孩子学业忙,父母帮整理简历、筛选公司,是省时间的好事。

但边界很重要:投简历可以帮,面试就别插手了;了解公司背景可以,别替孩子做决定;鼓励孩子可以,别逼他们考不喜欢的编制。

毕竟,工作是孩子要做的,能不能适应、喜不喜欢,最终还是要看他们自己。

这场 “全家求职战” 最珍贵的,不是帮孩子找到工作,而是两代人的互相理解。

有妈妈帮投简历后,不再催孩子考编,反而和孩子一起吐槽 “薪资低还要求高” 的公司;有孩子看到妈妈半夜还在核对岗位信息,才知道父母的 “催” 背后是怕自己受委屈。

00 后要明白,父母催考编、催找工作,不是不理解,是他们那代 “稳定” 就是最大的安全感;父母也要知道,现在的就业难,不是孩子不努力,是市场变了,需要给他们多一点时间和耐心。

最后想说,找不到工作从来不是个人的错,是时代的考题。

当父母放下 “当年的经验”,孩子放下 “对催逼的抵触”,一起面对这场难打的 “求职仗”,就算暂时没找到理想工作,这份互相理解,也是最珍贵的收获。

你家有没有过 “全家帮投简历” 的经历?欢迎在评论区聊聊~