民国年间,江西南昌的街头还保留着旧时的模样,青石板路两旁是吆喝的小贩,偶尔有黄包车吱呀而过。

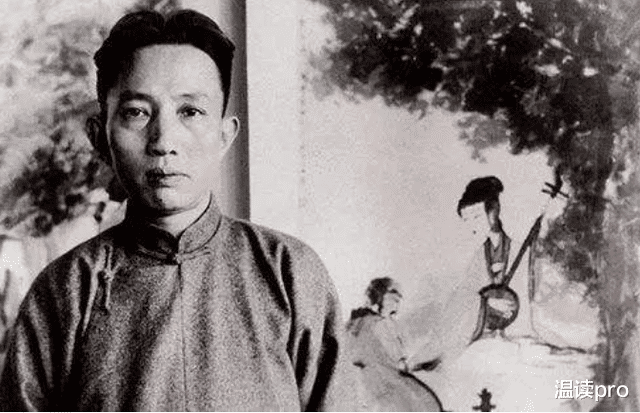

那是一个才子辈出的时代,艺术大家如星辰般璀璨,傅抱石便是其中一颗耀眼之光。他与齐白石并称“南北二石”,是20世纪画坛的翘楚。

傅抱石原名傅瑞麟,1904年出生于南昌一户清苦人家,父亲以修伞为生,家中常年捉襟见肘。

然而,傅抱石天资聪颖,17岁便考入江西省立师范,那可是当时江西的最高学府。

1928年,凭借一手精湛画技,他在江西省立第一中学谋得艺术老师的职位,名声渐起,成为当地青年才俊的代表。

就在这所学校里,另一道清新的身影悄然走进了傅抱石的生命。

罗时慧,生于南昌一户大户人家,家中庭院深深,雕梁画栋,仆役成群。

她17岁那年考入第一中学,模样清秀,性情活泼,眉眼间透着一股灵动。还未入学前,她便听闻过傅抱石的大名,心中早种下了一份仰慕。

入学后的第一堂课,便是傅抱石的绘画理论课。她坐在教室中间,眼睛一眨不眨地盯着门口,期待着这位年轻画家的到来。

傅抱石推门而入,穿着朴素的长衫,手提公文包,面容斯文,气质温润。他站在讲台上,声音低沉而清晰,讲着绘画的技法与意境。

罗时慧心跳加快,脸上泛起一抹羞涩。那堂课进行到一半,傅抱石因临时有事离开教室片刻。

趁着空隙,罗时慧起身走到黑板前,悄悄抹去老师写的一个字的一笔,随后回到座位,若无其事地坐好。

待傅抱石返回,她煞有其事地举手,声音里藏着笑意:“老师,你黑板上写错了一个字。”

教室里顿时哄笑一片,傅抱石却不以为忤,只是微微一笑,拿起粉笔补上那一笔,神色从容如常。

从那天起,罗时慧开始用各种小伎俩吸引傅抱石的注意。

她时常故意迟到,站在教室门口低头认错,眼角却偷偷瞄向讲台上的老师;有时又在课堂上答错问题,语气故作认真,实则等着看傅抱石的反应。

傅抱石起初只觉这学生古灵精怪,渐渐地,却对她多了一份特别的留意。他发现,这个女孩虽然调皮,却有一双清澈的眼睛,仿佛藏着说不尽的心事。

02一日,傅抱石在课堂上指导学生练习画荷花。他走下讲台,逐一查看每个人的作品,走到罗时慧身旁时,目光却停住了。

她的画纸上只有几朵荷花,布局清雅,却独独缺了荷叶。傅抱石低头问她:“你怎么没有画荷叶呢?”

罗时慧抬起头,眼神有些羞怯,低声道:“我不会画荷叶。”

傅抱石没多说什么,接过她的画笔,依照她画的花朵位置,添了几片荷叶,笔触流畅自然。

最后,他在画作下方提了一行字:“罗时慧画荷花,傅抱石补叶茎,抱石题。”

下课后,他见罗时慧仍对着画作发呆,笑意盈盈,便走过去问她缘由。

罗时慧抬头,眼中闪着光,坦然道:“我是故意将荷叶留给你画的,这叫珠联璧合。”

这话如春风拂过,傅抱石心头一震,似有暖流涌动,从此再难忽视她的情意。

罗时慧将那幅荷花图小心装裱,挂在自己的闺房之中,每日凝望,愈发坚定了心中的念头。她要与傅抱石在一起,非他不嫁。

于是,她鼓起勇气向父亲罗鸿宾坦白心意,指着那幅画,语气坚定:“我和傅老师情投意合,我一定要和他结婚。”

罗鸿宾却眉头紧锁,沉声告诫:“自古文人多贫士,你嫁给他将来有的吃苦。”

他看不上傅抱石的寒酸出身,坚决反对这门亲事。

罗时慧心有不甘,转而求助母亲。她的母亲是家中三姨太,性情温和,早已厌倦了大户人家的尔虞我诈,只盼女儿能觅得真心相待之人。

她轻抚女儿的发丝,柔声道:“只要他对你好,贫苦些又何妨。”

得了母亲的支持,罗时慧又与傅抱石商议对策,决定争取家中其他人的认可。

罗家大太太贪图财物,二姨太喜好玩乐,罗时慧抓住她们的脾性,央求傅抱石帮忙。

傅抱石备下厚礼送给大太太,又费尽心思抢购稀有戏票赠予二姨太,果然博得两人好感。她们在罗鸿宾面前时不时替傅抱石说好话,家中风向渐变。

最终,在一次家宴上,罗鸿宾见傅抱石谈吐不俗,画艺精湛,心中已有几分欣赏。

傅抱石趁势郑重承诺:“我出身贫寒,但会一生奋斗。您将时慧嫁给我,尽可以放心,我们不一定能大富大贵,但我一定会一辈子善待时慧的。”

此言掷地有声,罗鸿宾终被打动,点头应允了这门婚事。

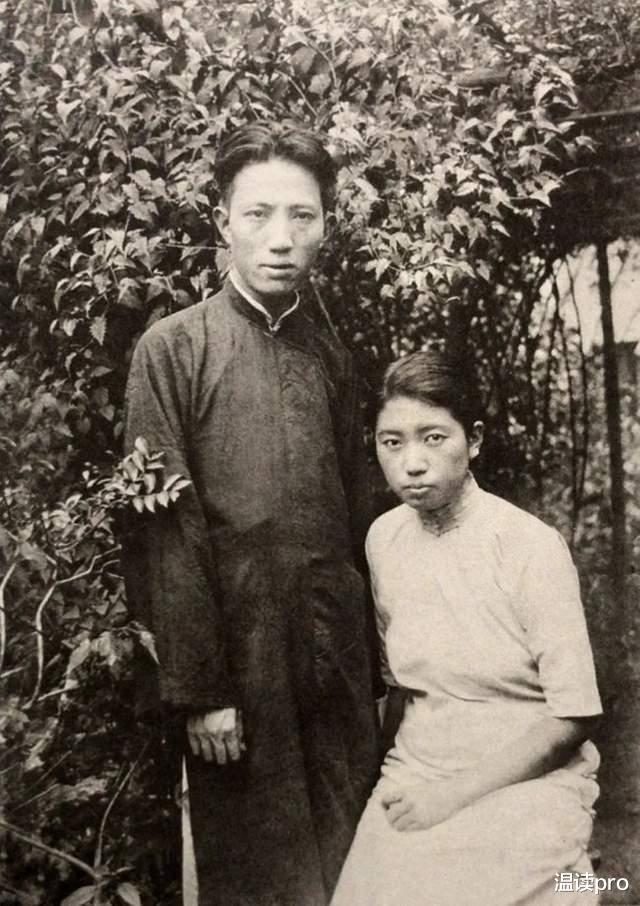

1930年,傅抱石26岁,罗时慧19岁,两人在一片祝福声中结为连理。

婚礼当日,锣鼓喧天,傅抱石难掩喜悦,高声吟唱:“乾坤已定,钟鼓乐之。”那一刻,红烛摇曳,宾客满堂,他们的缘分自此牢牢系在一起。

03婚礼的喜悦尚未散去,傅抱石与罗时慧的新生活便迎来了考验。

1930年,江西南昌的冬天格外寒冷,傅抱石的家中简陋得几乎挡不住风,墙角的炭盆烧得吝啬,仅能勉强取暖。

婚后不过数月,傅抱石便遭遇了一场无妄之灾。校内几位心怀嫉妒的老师联名告发他,将一桩莫须有的罪名扣在头上,省教育局一纸公文下来,他丢了第一中学的教职。

没了收入来源,家中境况一落千丈。

罗时慧,这个曾在大户人家锦衣玉食的小姐,嫁过来后不得不穿上打着补丁的粗布衣衫,手上磨出了茧子,学会了精打细算地过日子。

她却从不抱怨,只是默默操持家务,偶尔抬头看一眼墙上挂着的荷花图,嘴角便浮起一抹浅笑。

傅抱石见妻子如此,心中既愧疚又感动。他将画笔握得更紧,日夜钻研画艺,只盼能早日重振家业。就在这艰难时刻,机会悄然而至。

著名画家徐悲鸿听闻傅抱石的才华,特意前来探访,见了他的画作后赞不绝口,力荐他前往日本深造。

傅抱石喜出望外,却又犹豫不决——家中老母身患肺病,幼子嗷嗷待哺,妻子一人如何担起重担?

罗时慧却毫不迟疑,鼓励他抓住机遇:“你去吧,家里有我。你的画是咱们的希望,我等你回来。”

她语气坚定,眼底却藏着一丝不舍。

傅抱石远赴东瀛,罗时慧独自撑起这个家。她一边照料婆婆和孩子,一边不肯放弃自己的志向,考入了武昌艺术专科学院。

她深知,若想与丈夫在艺术上比肩,就不能止步于此。白天,她在学院里学习绘画技法,晚上则四处寻些零活贴补家用,常常忙到深夜,双手冻得发紫。

婆婆病情加重时,她彻夜守在床前,熬得双目通红,却仍强撑着笑脸安慰家人。

那段日子,罗时慧瘦了一大圈,衣衫愈发破旧,可她从不言苦,只在给傅抱石的信中轻描淡写地说“家里都好,你安心读书”。

与此同时,傅抱石在日本埋头苦学,画技精进神速。他将对妻子的思念寄托于画作之中,每一笔每一划都带着深情。

不久后,他在日本举办了个人画展,展出的山水画气势磅礴,人物画细腻传神,引得当地艺术界一片赞叹。这场画展为他赢得了声誉,也为家庭带来了转机。

收到消息时,罗时慧正坐在昏暗的油灯下缝补衣物,她读着信,眼中闪着泪光,喃喃自语:“总算熬出头了。”

傅抱石学成归国,夫妻重逢时,彼此都瘦了许多,却在对视的那一刻笑了出来。从此,罗时慧成了傅抱石最得力的帮手。

她深知丈夫创作需要心境平和,便将家中琐事一肩挑起,从不让他分心。傅抱石作画时,她绝不踏进书房半步,还叮嘱儿女保持安静,家里常常静得只闻笔墨落纸的沙沙声。

每当傅抱石完成一幅画作,总是迫不及待地喊道:“时慧,快来,快来!”

罗时慧便放下手头的事,仔细端详画作,品评得失。

她自嘲为“磨墨妇”,为丈夫研墨铺纸,而傅抱石却视她为“试金石”,常说若无她的指点,许多得意之作怕是难见天日。

夫妻二人,一个挥毫泼墨,一个静心相伴,艺术与情感在岁月里交织得愈发紧密。

尽管生活渐渐好转,傅抱石始终不忘当年对罗鸿宾的承诺。他将对妻子的珍重融入日常点滴,从不让她受半点委屈。

罗时慧亦将丈夫的事业放在首位,哪怕自己再疲惫,也要确保他能心无旁骛地创作。

那些年,他们虽不曾大富大贵,却在清贫中守着彼此,日子过得踏实而温馨。他们的爱情,如同傅抱石画中的山水,历经风雨洗礼,依旧坚韧挺拔。