在大鱼,经常能看到这样的提问:“程序员想转项目经理,考 PMP 有用吗?”“做了两年技术管理,项目总出乱子,问题出在哪?” 其实答案藏在两个关键点里 ——PMP 证书能帮你搭建系统的管理框架,而 “思路清晰” 的基本功才是项目经理立足的核心。这张被招聘 JD 频繁标注 “优先” 的证书,远不止是求职敲门砖,更能帮技术人避开转型路上的坑。

一、PMP 证书:为什么成了技术人转管理的 “硬通货”

先明确一点,PMP(项目管理专业人士)不是 “纸上谈兵” 的认证,它的价值能贯穿项目全周期,尤其对想从技术岗转向管理岗的人来说,是快速补全管理思维的捷径。

从企业需求来看,PMP 的 “实用性” 很突出。比如做大型政企项目招投标时,标书中常会明确要求 “参与团队需有 X 名 PMP 持证者”—— 这不是硬性门槛,而是企业专业能力的证明,毕竟项目管理规范与否,直接关系到交付质量和风险控制。我之前参与过一个政务 APP 开发项目,甲方明确要求项目经理必须持证,理由是 “能保证项目流程合规,不会出现需求漏项、进度失控的情况”。

对个人职业发展来说,PMP 的加分项很实在。招聘网站上,无论是互联网公司的研发管理岗,还是需要对接海外项目的商务岗,“PMP 优先” 几乎成了标配。有个做后端开发的朋友,工作 5 年想转 PM,投了十几份简历都没回应,考了 PMP 后,面试时能跟面试官聊 “怎么用 WBS 拆分解耦需求”“用关键路径法控进度”,最后拿到了字节的项目管理 offer。而且不少公司会给持证者报销考试费、发专项奖金,部分城市还能凭 PMP 评中级职称,申请工作居住证,这些隐性福利也让证书性价比更高。

还有个容易被忽视的价值:备考过程本身就是梳理能力的过程。技术人做项目时,常习惯 “埋头写代码”,却忽略了需求对齐、风险预判这些管理细节。而 PMP 覆盖的五大过程组、十大知识领域,能帮你把零散的经验串成体系 —— 比如以前遇到需求变更只会慌,学完范围管理后,知道要先评估对进度、成本的影响,再走变更流程,这就是从 “技术思维” 到 “管理思维” 的转变。

二、谁能考 PMP?报考条件没你想的那么难

很多技术人觉得 “PMP 报考门槛高”,其实它不限专业和行业,建筑、通信、金融、IT 领域都能考,核心就两个条件,甚至 “非科班”“没做过正式项目” 也能满足。

第一个是培训经历:必须有 PMI 授权机构的 35 小时项目管理培训证明(也就是常说的 35PDU 证书),这是报名的前置要求,相当于帮你打基础,避免没接触过管理的人直接裸考。

第二个是项目经验,对学历和时长有要求,但 “项目经验” 的定义很宽泛,不用非得是企业级大项目。比如本科及以上学历,需要 3 年项目管理经验(累计 36 个月);高中或大专学历,需要 5 年经验(累计 60 个月)。这里的 “项目” 可以是校园里的活动组织(比如策划一场技术沙龙)、实习时的模块开发(比如负责 APP 的登录功能),甚至是考驾照时规划练车进度、准备材料,只要能体现 “有目标、有计划、有交付” 的过程,都能算。

考试时间也很友好,国内一年 4 次,每季度一次,基本都在周六上午,不会跟工作日冲突。以 2025 年为例,3 月、6 月、8 月、11 月都有考试,现在准备 11 月的考试,还有足够时间打基础、练真题,不用赶工期似的备考。

三、项目经理别踩坑:“思路清晰” 比证书更重要

不少技术转 PM 的朋友,考完 PMP 还是会陷入困境:项目推进到一半不知道下一步该做什么,客户临时加需求就手忙脚乱,最后导致进度延期、团队抱怨。其实问题出在 “基本功不牢”—— 优秀的项目经理,核心竞争力是 “把混乱的项目捋顺” 的能力。

1. 先做 “项目定义”:避免上来就 “拍脑袋”

技术人做项目容易犯的错,是拿到需求就开始分配开发任务,却没先想清楚 “为什么做”“要做什么”。启动项目前,得把 7 个关键问题捋透,形成清晰的框架:

• 项目目标要具体:比如 “3 个月内完成 APP 上线”,不能说 “尽快上线”;

• 项目回报要明确:比如 “上线后提升用户留存率 20%”,这决定项目的价值方向;

• 项目范围要划清:列出所有要交付的成果,比如 “APP 核心功能 + 用户手册 + 运维文档”,避免后期客户说 “我以为还包含数据分析模块”;

• 成本和时间要落地:比如 “预算 50 万,6 月 30 日前完成内测”,不能只给大概数;

• 困难和假设要预判:比如 “技术团队有 2 个新人,可能影响开发效率”,同时明确前提,比如 “客户需求在启动后不再变更”;

• 项目依赖要理清:比如 “需要设计部在 2 周内提供 UI 图,不然后端接口没法联调”;

• 风险和新技术要提前准备:比如 “核心的支付接口还没对接过,得提前调研方案”,避免卡在关键节点。

我之前带过一个小程序开发项目,一开始没做定义,直接让开发上手,结果中途客户说 “要加会员体系”,开发团队又得返工,进度拖了 1 个月。后来再做项目,我会先花 1 天时间跟产品、开发、客户一起过项目定义,后面基本没出现过 “需求漏项” 的问题。

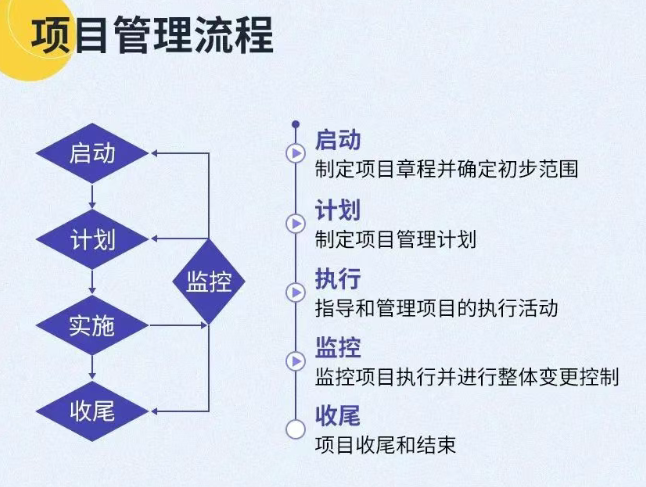

2. 掌握 “项目全流程”:每一步都有章法

项目管理有标准化的流程,按阶段推进能避免 “手忙脚乱”,尤其对技术转 PM 的人来说,跟着流程走能快速建立节奏感:

启动阶段:不只是写项目章程,更要做 “对齐工作”—— 跟产品经理确认需求边界,跟技术 leader 敲定核心开发人员,跟客户明确 “验收标准”。比如做后端接口开发项目,启动时就要跟客户说清 “接口响应时间要控制在 500ms 内”,避免后期交付时争议。

计划阶段:把 “大目标” 拆成 “小任务”,技术人最擅长这个。比如把 “APP 开发” 拆成 “UI 设计(1 周)→后端接口开发(2 周)→前端联调(1 周)→测试(1 周)”,每个任务明确责任人、交付物和截止时间。这里可以用 PMP 里的 WBS(工作分解结构),把任务拆到 “不能再拆” 为止,比如 “后端接口开发” 再拆成 “用户登录接口”“订单查询接口”,这样进度更可控。

执行阶段:技术转 PM 容易陷入 “自己上手干活” 的误区,其实这阶段的核心是 “协调资源”。比如开发遇到技术难题,要帮着对接外部专家;测试发现 bug 太多,要跟开发商量优先级,而不是自己去改代码。

监控阶段:重点盯 “关键节点”,比如 “UI 设计是否按时交付”“接口联调是否有阻塞”。我习惯每天花 10 分钟看进度表,发现偏差就及时调整,比如某个开发请假,就把他的非核心任务分给其他人,避免影响整体进度。

收尾阶段:不只是交付产品,还要做 “经验总结”。比如这次项目延期了 3 天,要分析是 “需求变更” 还是 “资源不足”,下次怎么避免。技术人重视复盘,把这个习惯用到项目管理里,能力提升会很快。

四、最后:PMP 是跳板,不是终点

对想转管理的技术人来说,PMP 能帮你快速补全管理知识,但别指望考了证就万事大吉。真正让你站稳脚跟的,是把证书里的方法用到实际项目中 —— 比如用范围管理控制需求蔓延,用风险管理提前规避坑,用相关方管理协调跨部门资源。

我认识的一个资深 PM,没考 PMP 前做项目全靠经验,经常出乱子;考了证后,他把 “项目定义”“全流程管控” 变成了习惯,现在带千万级预算的项目也游刃有余。用他的话说:“PMP 教的不是死方法,而是让你养成‘凡事有计划、遇事有预案’的思维,这才是项目经理的核心竞争力。”

如果你是想转管理的技术人,PMP 可以作为入门的跳板;如果已经是 PM,不如回头看看自己的项目:是不是每次启动前都想清楚了目标?是不是每一步都有章法?把这些基本功练扎实,比任何证书都管用。