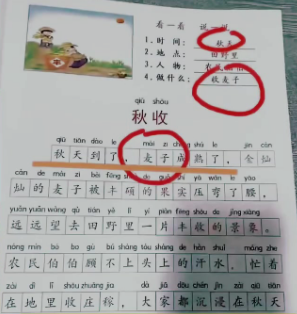

课文秋收

哎,在咱小学一年级——课外读物里,有篇《秋收》。写秋天的。你猜它怎么写?“秋天到了,麦子熟了。”

麦子熟了?秋天?我愣了。赶紧问家长。咱小时候——种过地啊!

咱都是农民嘛。麦子,哪是秋天收的?越热越收麦子。

芒种!节气啊——没错。好多家长跳起来了。

不对呀!麦子咋可能秋后收?

有些专家——还解释呢。怎么解释?

“你们没知识、没文化……国家幅员辽阔,怎么知道绝对没有秋后熟的麦子?”有吗?有啊!东北黑龙江、内蒙古北边、新疆北边……有那么几块地,麦子确实秋天收。

你这不抬杠吗?拿个例当常识普及?这哪是常识!

孩子本来麦苗韭菜分不清。五谷不分、四肢不勤。你还嫌他不爱抬杠?

我看过视频——孩子跟姥姥较劲:“秋后收麦子!老师说的!课本写的!”

姥姥气坏了:“去他的课本!我种一辈子地,就没秋后收过麦子!”

打个比方——你就懂了。要是课文写:“半夜十点,阳光明媚,孩子们在操场上奔跑……”

老师不疯了?家长不疯了?

但——有没有半夜十点还阳光明媚的地方?有!

新疆某些季节,夜里十点——阳光普照。可你前头得加一句啊!“在我们美丽的新疆,半夜十点,依然阳光灿烂……”多美!引人向往。我想去看看。

你写麦子秋天熟——也得加一句吧?“在东北某些地方,秋天确实收麦子……”

24节气在哪儿最灵?山河四省!特别准。咱是农耕文明——这玩意儿指导种地。

山河四省大平原,中华文明起源地啊!你非说漠河冬天热、三亚夏天雪……那不乱套了?

秦始皇白统一了?书同文、车同轨——到你这就分裂?

不管哪的孩子——都背24节气。哪怕和本地气候不太符。

老师该引导:咱农耕文化发源地在哪?

种下一颗种子——孩子将来想去看看。多好!非得较劲……前头那句——你勉强圆过去了。

后头那句——你圆不了!“

沉甸甸的果实将麦子压弯了腰……”好家伙!麦子压弯腰?咱种过地!

咱收过麦子!麦子一长穗——腰杆倍儿直、倍儿精神!从来没弯过!弯腰的那是啥?

谷子!小米儿!沉甸甸、黄澄澄——多好看。

你麦子凑啥热闹?粒儿没多少……我怀疑——他写错了!

本来该写“谷子”……一不留神写成“麦子”。

人都会错。知错能改——善莫大焉!

你改了就完了。非得硬拗?

麦子多精致啊——麦芒朝天杵着!针尖对麦芒——就得立着!

一搭拉、毛一卷……成啥了?帅哥变屌毛?哪儿哪儿都不对!赶紧改吧。

别误人子弟——农耕文化是咱的根。根歪了,树咋长?

孩子得分清麦子和韭菜。得知道——啥时候收麦、啥时候种谷。

传承——不能断在课本里。你说是不是?

评论列表