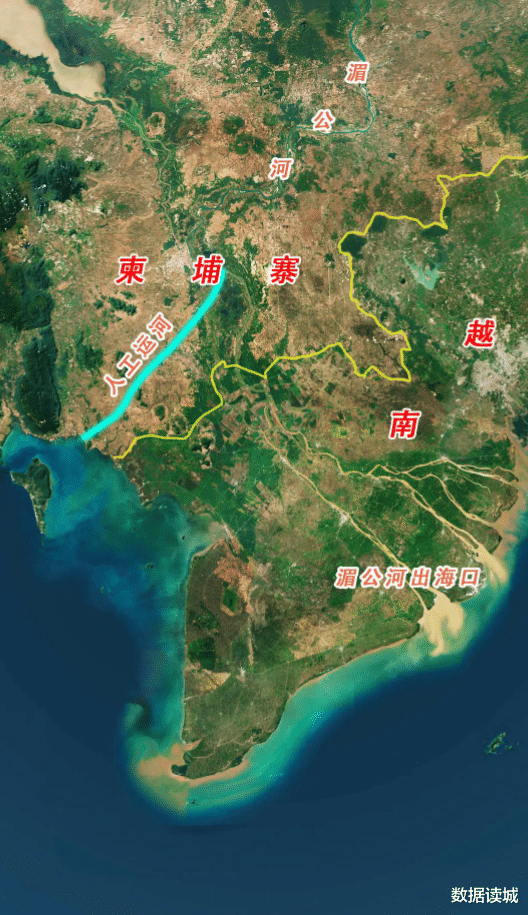

德崇扶南运河项目近期官宣,将于2025年11月底至12月初正式开挖,预计2028年竣工,在各种喧嚣与调整之后,这个牵动各方心绪的重点工程终于进入了实质性推进阶段。

从最新动态来看,该项目完成了核心筹备工作,柬埔寨已经在干拉省第二标段进行建筑物、农田勘测与民众补偿协调等方面的工作,并取得了一定的进展。

而让柬方开始提速的原因,很大概率上,是因为该工程的股权结构基本落定。

经过多轮调整,从传闻中的49%到66.66%,已明确了由中资持股49%,柬方持股51%并主导运营权的基本框架。

根据今年4月18日签署的《公私合作协议》(PPP),柬方通过国有资本(西哈努克自治港、金边自治港)与私营企业(海外柬华投资公司OCIC)联合持股51%,中方持股49%。该项目采用分阶段实施模式,第一阶段(21公里)由柬方全资子公司独立运营,第二阶段(159公里)虽由中方持股49%,但柬方子公司作为控股股东仍掌握决策权。中方更多是通过设计、采购、施工、运营一体化的全产业链参与,在技术层面保持影响力,即通过技术输出与资本参与实现互利共赢。

德崇扶南运河项目的意义已无需多言,其180公里双向航道、3000吨级通航能力的设计目标,在这一年来也并未有所调整。

柬方寄望于其建成运营后,可使货物出海成本降低70%,彻底摆脱对越南港口的依赖,而与中方在股权比例上的反复调整,是其既渴望得到中资的技术支持,又试图掌控主导权的体现。之前施工队撤离、仅完成10公里路段的传闻,也是资金链确实存在隐忧的映射,而柬方明确控股后,征地补偿、地方协调等工作效率显著提升。

该项目开工后的挑战依然存在,此类大型基建项目,如果缺乏透明的治理机制,将影响项目的可行性。一旦忽视资金、技术与生态的客观规律,大概率会陷入“开工高调、推进缓慢、效果打折”的局面。比如,柬方虽承诺不依赖外债,但51%的股权意味着其需承担更多的融资责任,一旦OCIC资金链出现问题,将导致项目延期。

对于区域而言,德崇扶南运河若能顺利建成,将重构中南半岛物流格局,但若处理失当,也可能沦为“半拉子工程”的典型案例。

评论列表