五年,足以让一座城市完成怎样的蜕变?

对于东北老工业基地城市长春而言,答案就写在2025年11月市工信局发布的数据中:从2021年底的485家,跃升至如今的2654家——长春市认定的“专精特新”企业数量,在五年间实现了令人瞩目的“翻倍式增长”。更引人注目的是,其中国家级专精特新“小巨人”企业已达54户,以一城之力,占据全省总量的72%。

这不再是传统意义上的线性增长,而是一场产业结构的深刻“蝶变”。过去,“一汽”是长春最鲜明的工业符号;如今,2654颗兼具专业化、精细化、特色化与创新基因的“星辰”,正汇聚成一片生机勃勃的产业星系,照亮东北老工业基地迈向振兴的新征程。

数字跃升的背后,是一场以梯度培育、创新驱动、数字转型为核心的产业生态变革,正在这片黑土地上澎湃涌动。

政策精准发力 滋养“小巨人”拔节生长

政策的温度与力度,是这场产业蝶变最深厚的底气。当过去的产业扶持资金如同“撒胡椒面”,虽覆盖面广,却难以形成突破性力量。长春的选择是俯身深耕——一套全生命周期、风险共担的精准培育体系,让政策的活水精准滴灌在创新的根脉上。

——破冰“研发风险”,为创新勇气兜底。

“在三年前我们投入重金研发新型高性能光学镜头却宣告失败时,已经做好了承受全部损失的准备。但没想到,后来我们拿到了政府提供的近80万元研发风险补偿金。这不仅是资金支持,更是一种态度,让我们敢于去闯那些‘无人区’。”一位当地光学企业负责人的感慨,道出了长春在全国首创的“研发风险补偿”机制带来的改变。

2022年4月,长春率先推出专精特新企业研发风险补偿机制:对研发投入占销售收入5%以上,但研发活动未达到预期目标的企业,给予实际研发投入30%~50%的资金补偿。这一举措,直击企业创新的最大痛点——对高投入、高风险研发活动的畏惧,用政府的“诚意”换取企业创新的“底气”。

——构建“梯度培育”,打造企业晋升“金字塔”。

长春深谙“专精特新”企业的成长规律,构建了“专精特新”中小企业的梯度培育体系,并拿出真金白银支持“专精特新”企业发展。这套体系如同一个清晰的“晋升阶梯”,激励企业不断向上突破。数据显示,长春市级财政已累计投入超过2.9亿元用于支持“专精特新”企业发展,资金的精准投放产生了显著的杠杆效应。

——实施“数字赋能”,叩开转型升级之门。

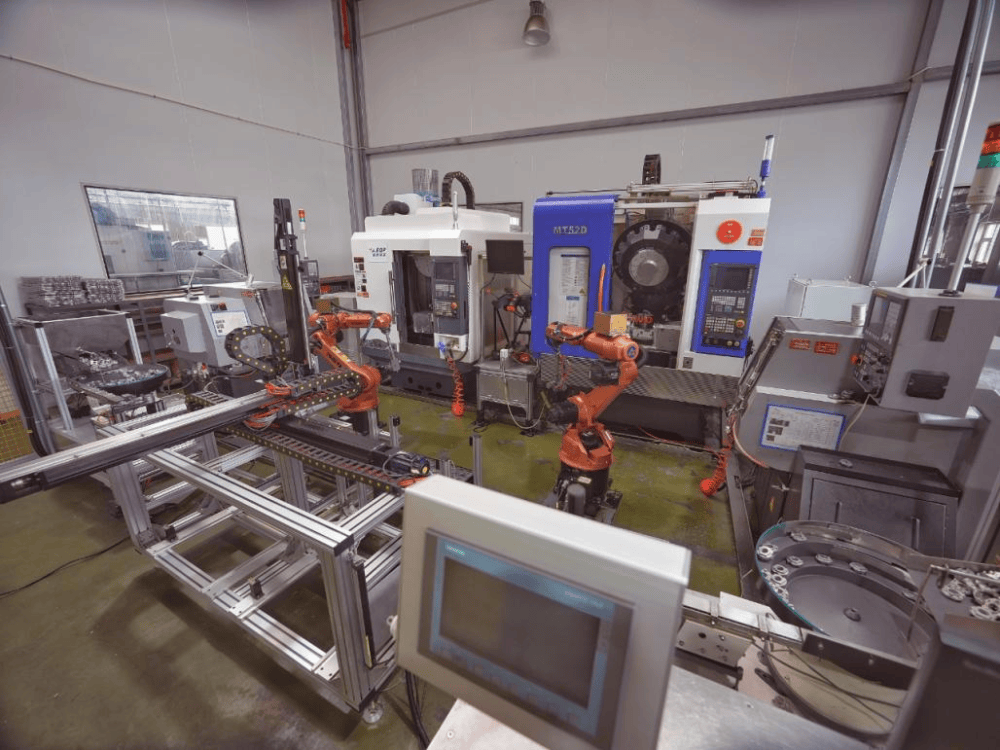

针对中小企业“不敢转、不会转”的难题,长春推出了“数字赋能”专项行动。通过发放“上云券”“算力券”等形式,政府对企业的数字化、智能化改造项目给予最高50%的补贴。在一家汽车零部件企业的智能化车间里,负责人算了一笔账:“我们引入的AI质检系统,政府补贴了40万元,现在产品检测效率提升了3倍,漏检率几乎降为零。这笔投入,一年就能回本。”

从分担风险的“创新护航”,到阶梯成长的“精准滴灌”,再到数字转型的“云翼赋能”——长春正以有温度、有力度、有深度的政策实践,书写着“星辰成海”的产业生态新篇章。

创新驱动发展 “专精特新”企业底色鲜明

创新,是“专精特新”企业最鲜明的底色,也是长春产业生态焕新的核心引擎。曾经,这里的创新火花多呈“点状闪烁”;如今,一场从“单兵突进”到“体系作战”的动能革命,正推动“长春创造”在这片黑土地上迸发出令人瞩目的集群效应。

——专利“高产田”,铸就创新“硬实力”。

走进吉林光华微电子公司的无尘车间,技术人员正在操作一台高精度设备,屏幕上显示着厚度仅0.3毫米的晶圆级封装芯片。“这是我们与中国科学院长春光机所联合研发的成果,成功突破了国外在高端芯片封装领域的技术封锁,已经实现了批量生产。”企业技术人员介绍道。在这家企业的展厅墙上,密密麻麻的专利证书是其创新实力的最好证明。

这并非个例。据统计,长春市“专精特新”企业户均有效专利持有量达10.9个,是全市企业平均水平的3.2倍。超过85%的“小巨人”企业主持或参与了国家和行业标准的制定,从技术的跟随者转变为规则的制定者。

——“双聘制”改革,打通产学研“任督二脉”。

创新能力的跃升,根源在于体制机制的突破。2023年,长春市联合在长高校和科研院所,重磅推出“双聘制”改革试点。该制度允许高校教师和科研院所研究人员保留原有编制、岗位和基本待遇,以“产业教授”“技术总监”等身份,带着技术、团队和项目,全职或兼职入驻企业,开展联合技术攻关。

一位来自吉林某高校的教授便是此政策的受益者。他带领整个团队入驻中机试验装备有限公司,双方协同攻关研发的“极端环境材料力学性能测试系统”,成功应用于我国长征系列运载火箭的材料检测,解决了国家重大工程领域的“卡脖子”难题。“‘双聘制’给了我们‘科学家+工程师’的双重身份,让实验室里的前沿理论,能够直接在车间里转化为生产力。”这位教授如此评价。

产业多元突破 新兴产业崛起成新增长极

最深刻的变革,正在产业生态的土壤中发生。长春,这座曾经“汽车一业独大”的城市,如今正迎来一场“多点开花”的产业跃迁——一个个“隐形冠军”矩阵破土而出,构筑起支撑未来的“多极生态”。转向一个由多个“隐形冠军”矩阵支撑的多元化产业高地。

——“光电新城”崛起,隐形冠军矩阵初成。

在长春新区光电产业园内,一个在全球细分市场拥有强大话语权的“隐形冠军”集群正在快速成长:

长春禹衡光学的光栅编码器,作为工业机器人关节的“感知神经”,市场占有率稳居全球前三。

长光辰芯研发的高性能CMOS图像传感器,因其卓越的性能和可靠性,被应用于“天问一号”火星探测器的科学载荷中。

奥普光电研制的高分辨率航天相机镜头,犹如为北斗导航卫星装上了“明察秋毫”的“眼睛”。

这些企业规模或许不如整车制造巨头庞大,但它们在自己的领域做到了极致,成为产业链上不可或缺的关键环节。

——从“单兵突围”到“军团作战”,协同攻坚破壁垒。

“我们不再鼓励企业做单打独斗的‘孤勇者’,而是要形成握指成拳的‘集团军’。”长春市工信局相关负责人强调。

这一理念,在国家新能源汽车换电模式试点城市建设中得到了生动体现。面对国家战略机遇,市工信部门牵头,迅速组织了12家本地“专精特新”企业,组成“换电技术联合体”。其中,既有擅长精密机械加工的企业,也有精通电连接技术和智能控制系统的企业。

结果令人振奋:仅用半年时间,这个联合体就协同攻克了快速换电连接器的核心技术,产品成本较进口降低40%,安全性与耐久性反而更优,实现了从“依赖进口”到“国产超越”的漂亮转身。

从“一业独大”到“多极支撑”,从“孤军奋战”到“集群冲锋”,长春正在用一场深刻的产业生态重塑,书写着东北老工业基地转型升级的生动答卷。在这里,每一颗“专精特新”的星辰都在发光,共同照亮东北振兴的崭新未来。

政企协同攻坚 “创新雨林”生态初具规模

长春的蜕变,是一场关于信念与突破的生动实践。当人们还在讨论东北能否走出传统路径依赖时,这片黑土地已用行动给出了铿锵回答——东北老工业基地不仅能孕育新质生产力,更能打造出蓬勃生长的“创新雨林”。

这场变革的核心,是政府角色的深刻重塑。从管理者、审批者,转变为与企业风险共担、发展共赢的“合伙人”。当政府敢于为企业创新风险“兜底”,当政策从“面面俱到”转向“精准滴灌”,宝贵的资源被直接输送到最具活力的“根系”,创新的种子便获得了最珍贵的生长底气。

这场变革的关键,是创新血脉的重新畅通。“双聘制”像一把钥匙,打破了横亘在高校、科研院所与企业之间多年的“玻璃门”,让人才、技术、市场等创新要素能够基于市场规律自由组合、高效配置。创新活力如春水奔涌,在这片土地上形成了前所未有的“聚变效应”。

这场变革的硕果,是产业生态的有机协同。 从过去依赖单个大企业的“树干经济”,转向培育一片由大量“小巨人”构成的、物种丰富、共生共荣的“热带雨林”生态。这种生态更具韧性、更富活力,也更能抵御外部风险。

正如吉林大学一位经济学者所总结:“长春的实践表明,没有落后的地区,只有落后的观念和体制。当务实有效的制度创新遇上了全球性的产业变革浪潮,曾经被视为‘创新洼地’的黑土地,完全能够培育出如同‘热带雨林’般生机勃勃的创新生态。”

长春的蝶变,不仅是一份成绩单,更是一封向未来的邀请函。它告诉正在转型升级道路上探索的城市:只要敢于打破桎梏、勇于重塑生态,每一片土地都能孕育属于自己的“创新雨林”,都能在新时代的浪潮中谱写振兴的华章。