人口,是一个国家发展最重要的基石之一。它不仅是劳动力的来源,是市场消费的基础,更是创新与活力的根本。

人口的结构与趋势,深刻影响着国家的经济前景、社会保障体系乃至国际格局中的长远地位。

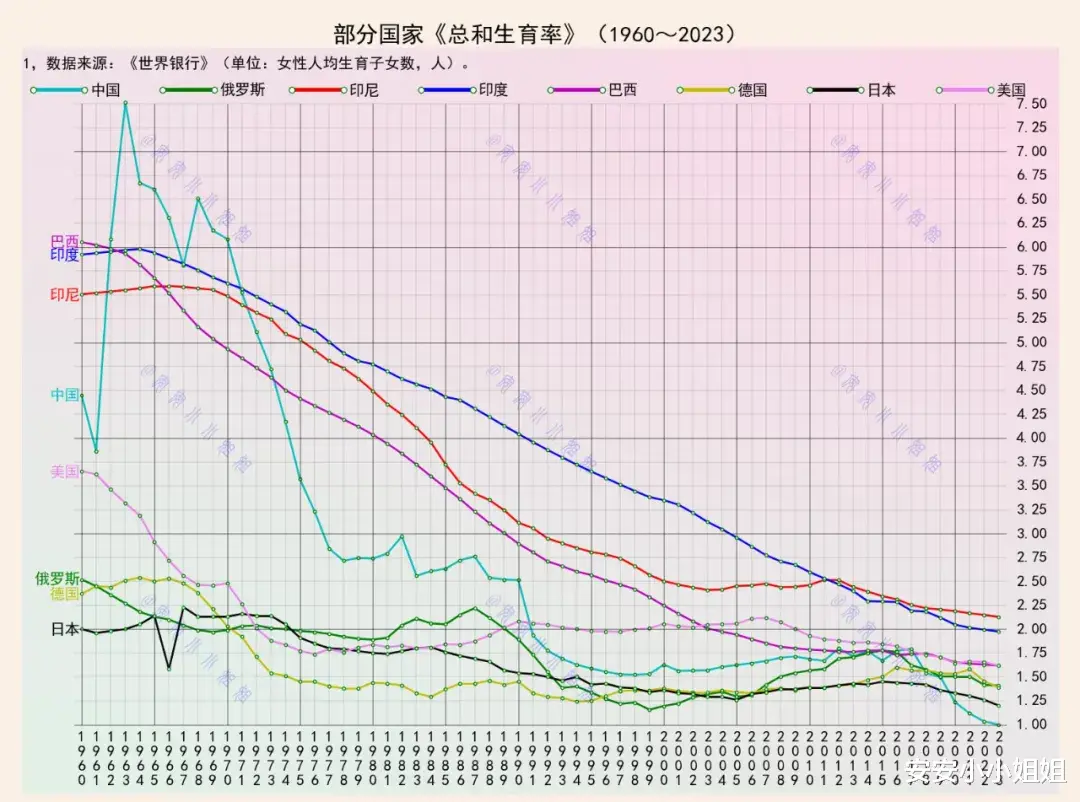

而观察人口动态的一个核心指标,便是总和生育率(Total Fertility Rate, TFR),它指平均每位妇女在其一生中生育的子女数量。通常,当生育率长期低于2.1(更替水平)时,人口总量将趋于萎缩。

回顾1960年至2023年这超过一甲子的岁月,中国、美国和俄罗斯这三个世界大国的总和生育率轨迹,宛如三条交织却又迥异的曲线,深刻记录了各自国家政策转向、经济起伏与社会变迁的复杂故事。

中国:从高位急降至超低风险的陡峭曲线

中国的生育率变化最为剧烈。上世纪60年代,中国的总和生育率高达6.0左右,反映了传统农业社会和高婴儿死亡率背景下的生育模式。

随着70年代后期计划生育政策的逐步推行,这条曲线开始了几乎是全球范围内最为陡峭的下滑。

到90年代,总和生育率已降至更替水平以下。这一急剧下降是强有力的国家政策、经济社会快速发展(如工业化、城镇化、教育普及)以及生育观念深刻变革共同作用的结果。

进入21世纪,尤其是近十年,尽管生育政策逐步放宽直至全面放开三孩,但生育率并未出现预期中的反弹,至今在1.2左右的超低水平徘徊。

这背后是养育成本高昂、女性因受教育程度提高的职业发展压力、个人主义思潮兴起等现代性因素的综合影响,使得低生育趋势呈现出强大的惯性。

美国:相对平缓的下降与波动中的稳定

美国的生育率曲线则显得相对平缓。1960年,其总和生育率约为3.6,正处于“婴儿潮”的尾声。

随后,随着女性受教育程度提高和更多进入劳动力市场、避孕技术普及以及观念变化,生育率稳步下降,到70年代中后期已接近更替水平。

然而,与许多欧洲国家不同,美国的生育率在降至2.0左右后并未一路下滑至极低水平,而是在数十年间保持了一定的韧性,甚至在2007年前后因经济景气一度小幅回升。

这与其移民结构相对年轻、存在一定的宗教文化影响以及相对灵活的劳动市场有关。

但2008年金融危机后,生育率再次明显下滑,近年来维持在1.6左右,反映出经济不确定性对生育决策的重大影响。

俄罗斯:震荡中的艰难企稳

俄罗斯的生育率轨迹充满了波动。苏联时期,其总和生育率在60年代尚能维持在2.0以上,但随后便开始下降。

苏联解体后的90年代,这条曲线经历了一次“断崖式”下跌,总和生育率在1999年一度跌至1.2以下的极低水平。

这主要是由于政治经济体制剧变带来的社由动荡、生活水平急剧下滑和普遍的未来不确定性所致。

进入21世纪,随着普京执政后政局趋于稳定、经济逐步恢复,尤其是2006年后政府推出了一系列旨在鼓励生育的“母亲资本”等强力补贴政策,俄罗斯的生育率出现了显著回升,在2015年前后一度接近1.8。

但这波回升势头未能持久,近年来又回落至1.5左右,显示出鼓励生育政策效应的边际递减,以及深层社会问题对生育意愿的制约。

启示:超越政策的挑战

纵观三国六十年的生育率变迁,可以清晰地看到,在工业化、城市化和社会现代化的宏大背景下,生育率下降是一个全球性趋势。

然而,下降的速度、幅度以及能否稳定在可持续水平附近,则深受国家政策、经济周期和社会价值观的塑造。

中国的故事凸显了政策强大的短期效力,但也揭示了一旦生育文化转变,再度提升的艰巨性。

美国的历程表明,一个富有弹性和移民补充的社会,可以在一定程度上缓冲生育率的过快下滑,但仍难以摆脱经济周期的深刻影响。

俄罗斯的经验则说明,社会稳定和有力的经济激励能够促使生育率从谷底反弹,但要实现长期稳定的更替水平,仍需克服更深层次的社会经济挑战。

这三条曲线共同指向一个核心议题:在现代化进程中,如何构建一个让民众,尤其是年轻一代,能够“愿意生、养得起”的社会环境,这或许是比任何单项政策都更为根本的长期课题。