封/面/故/事

四十载破冰为刃,探南极气候“临界点”

编译:解朝阳

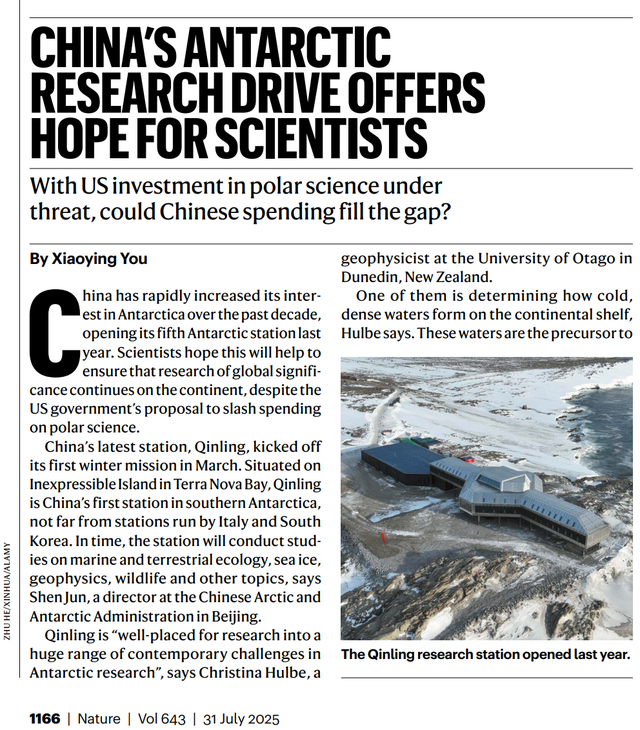

Nature在2025年7月31日刊发一篇题为“《中国的南极科研发展为科学界带来希望》”的新闻文章,从中国南极科考40周年之际落成的中国秦岭站说起,对比了美国对南极研究投入的大幅减少,并通过采访新西兰、智利、韩国的极地研究科学家,对中国在南极科研的持续投入和快速发展给予了高度关注与肯定。

为什么全球都要关注南极研究?

让我们把目光投向一个代号A23a的冰山。这座面积3672平方公里、重近一万亿吨的冰山,近40年前从南极冰架断裂后,长期位居世界“巨无霸”冰山榜首,却从今年5月开始分崩离析。新华网报道称“卫星图像显示这座冰山正迅速解体,研究人员预计它有可能在几周内变小到无法辨识。”

这张图片显示当地时间2024年11月25日南极海岸附近的冰山A23a。(美联社发布)

这并非孤例。近年来,南极热浪频发——南极半岛一度记录到20.75°C的罕见高温,东南极冰盖也在短短四天内骤升约44℃。

更让人担心的是那个被称为"末日冰川"的思韦茨冰川。它有多大呢?面积相当于中国的广东省,约19.2万平方公里(广东省面积为17.98万平方公里)。现在它与海底的连接处变得异常脆弱,前端随时可能彻底断裂。IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 第六次评估报告指出,如果思韦茨冰川完全融化,它将直接导致全球海平面上升约0.65米。

这些前所未有的现象预示着:这片曾经遥远而稳定的冰雪世界,正步步逼近气候状态由渐变走向剧变的“临界点”。

在“临界点”随时可能到来的时刻,我们该如何理解南极正在发生的故事?又该如何预估它的未来?

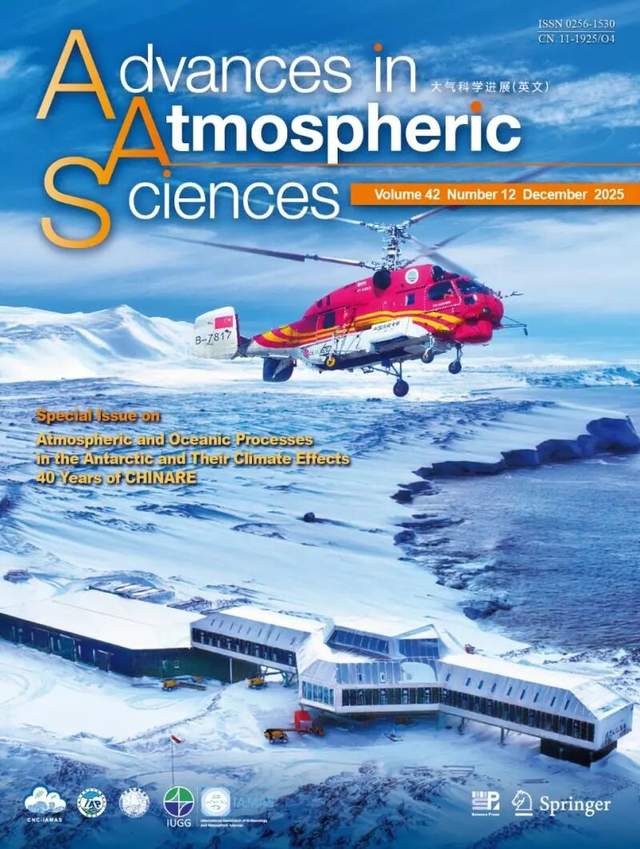

正值中国首次南极科学考察40周年之际,由蔡文炬、王召民、武炳义、周文、刘骥平、段安民、陈显尧、雷瑞波、丁明虎、李熙晨共同召集的《大气科学进展》 “南极大气与海洋过程及其气候效应”专刊,给出了一份来自中国科学界的翔实回答。

AAS 2025年12月专刊封面:冰雪覆盖的南极大陆上,一座外形酷似“南十字星”的现代化建筑静立于罗斯海之滨:它就是中国第五座、首座位于罗斯海沿岸面向太平洋的常年科考站——秦岭站。空中,一架红色的科考直升机正掠过南极上空。封面展示了我国“陆、海、空”一体化的极地考察保障能力,也蕴含着深远的象征意义。(秦岭站全景摄影:祝贺;直升机照片摄影:班超)

南极气候系统如同一部精密而复杂的机器,其内部的大气、海洋与冰雪过程环环相扣。本专刊收录的10篇研究论文,集中破解这部“机器”的驱动与反馈密码。

一

“天涯”若比邻:大气遥相关的无形之手

南极的变化并非孤立发生。多项研究揭示,无论太平洋的厄尔尼诺/拉尼娜,还是印度洋、大西洋的海温异常,都能通过大气长波(罗斯贝波)将影响传至南极,深刻改变风场与海冰分布。Dou and Zhang(2025)指出,2023年创纪录的夏季海冰新低,与2022年春季异常强的南半球环状模(SAM)、拉尼娜与负印度洋偶极子的“会晤”密切相关。为了更好地预测热带影响,Huang等(2025)利用“盘古”气象深度学习模型,揭示了不同热带海域的对流加热如何影响至关重要的阿蒙森低压。Hou等(2025)则发现,南太平洋辐合带在秋季通过罗斯贝波对阿蒙森低压有显著影响,其作用部分抵消了ENSO的影响。Sui等(2025)的工作将目光投向南极冰盖上空,分析了极端降水事件的趋势及其相关的大气过程。

二

深海的“记忆”:海洋“慢变量”与“长影响”

相较于大气的“雷厉风行”,南大洋以巨大的热惯性,扮演着气候变化的“减震器”和“记忆者”。Chen等(2025)将 2007 年作为分界,指出南极海冰变率发生显著转变:由主要受阿蒙森海低压调制的年际(高频)为主,转为与次表层海洋动力更强耦合的多年际(低频)为主。Shi等(2025)通过分析三十年的卫星数据,识别出南大西洋和印度洋扇区的中尺度涡旋活动,自1990年代以来有显著的向极地移动现象。Cai等(2025)则利用高分辨率模拟,精细再现了一场风暴如何快速削弱威德尔海的海洋锋面,以及锋面在风平浪静后又如何重生。

三

关键“拼图”:边缘海的冰—海—气相互

作用

罗斯海和普里兹湾是我国长期深耕区域,也是高盐陆架水和底层冷水形成的关键“产房”。Zeng等(2025)利用新一代区域耦合模式,精细刻画了罗斯海陆架的季节性热量收支;Wei等(2025)聚焦罗斯海春季的沿岸冰间湖,研究了其变率及其对后续夏季海冰演变的影响。而Ye等(2025)首次在中山站利用激光雷达测量吹雪过程,为理解沿岸物质与能量平衡提供了宝贵的一手数据。

四

未来:四十载再出发,为全球气候研究

贡献中国智慧

这四十载,是一代代极地科考人以青春和热血在世界尽头书写的壮丽史诗:从1984年长城站敲下第一块基石,到2024年秦岭站的智能创新,几代科学家的心血与梦想在此传承。

四十载破冰前行,中国南极科考不仅建立起高水平的科研队伍,更以持续投入与开放合作为全球南极研究注入活力。未来,将以秦岭站为新的支点,结合高分辨率地球系统模式与更广泛的国际合作,继续攻关核心问题:如何减少海冰和冰盖物质平衡预测的不确定性?如何提升南极气候系统的可预报性?这些努力不仅将为全球气候治理提供关键科学支撑,也将成为中国为即将到来的第五次国际极地年(2032—2033)以及人类可持续发展贡献的智慧与力量。