"死我一人,恐苦两浙百姓"——这句话从一个即将被砍头的海盗口中说出,讽刺吗?一个被朝廷定义为"倭寇"的海上枭雄,临刑前竟然担心百姓疾苦。更讽刺的是,一语成谶,他死后,东南沿海确实陷入了更大的动荡。

你猜怎么着?这位临死前还心系百姓的海盗,年轻时竟是个放弃科举、选择下海的"叛逆"。他说:"中国法度森严,动辄触禁。科第只收酸腐儿无壮夫,吾侪孰与海外徜徉乎,何沾沾一撮土也!"翻译成白话就是:国内规矩太多,动不动就犯禁;科举考试只录取那些酸腐书生,哪有什么真本事?咱们这些有胆识的,还不如去海上闯荡,何必守着这一小块土地不放!

坦白讲,这话说得够狠,但也够实在。想当年哥伦布、麦哲伦不也是这么想的吗?可惜啊,明朝那会儿海禁严得要命,结果呢?本来可以成为正经商人的海商,全被逼成了海盗。朝廷一看,嚯,海盗来了,那就剿灭吧!可问题是,汪直的船队太牛了,大明水师根本不是对手。怎么办?招安呗!

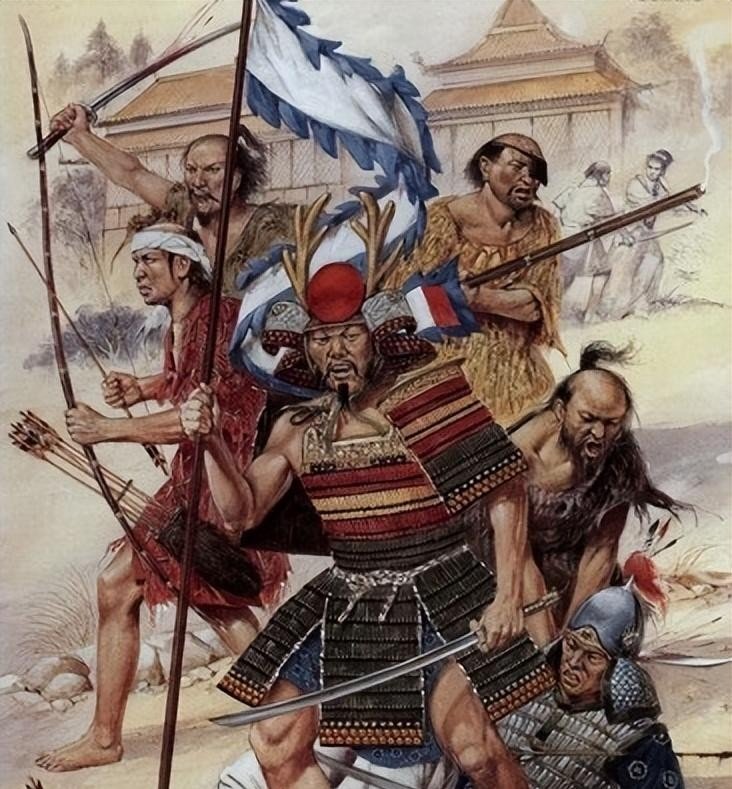

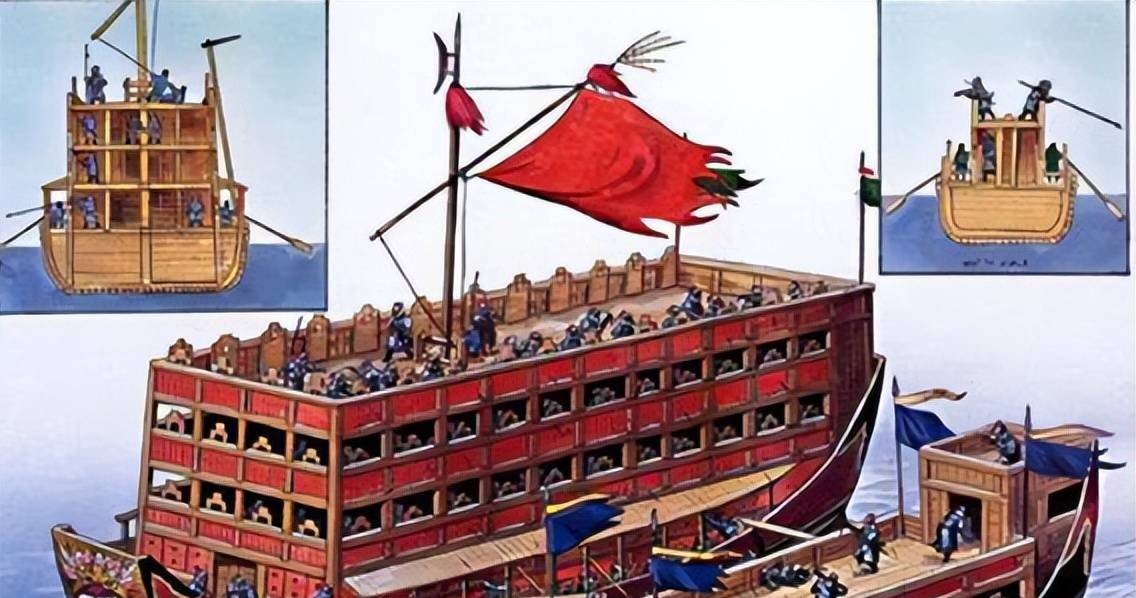

话说回来,汪直当时可是个人物。在许栋、李光头之后,他垄断了整个东南沿海与东南亚、日本的走私贸易。大本营就在双屿岛(现在的舟山群岛那边),最牛的时候,手下有十多万人,大小船只无数。过往商船都得打着"五峰"(汪直的号)旗号才能通行。当然,在明朝官方眼里,这就是"倭患"的根源。

嘉靖三十六年,在胡宗宪的忽悠下,汪直亲自跑到定海向朝廷投降。结果呢?倭寇之乱是减少了,可两年后的十二月二十五日,汪直在杭州被砍了头。临死前见儿子最后一面,父子俩抱头痛哭,汪直拿出一根金簪给儿子,叹道:"不意典刑兹土!"然后就伸长脖子等刀落,至死不挠。

唉,你说这人是不是有种?被朝廷骗去招安,最后还落得这么个下场。更可气的是,他死后,倭患又严重起来了。他临死前的话真应验了:"死吾一人,恐苦两浙百姓"。很快,"新倭复大至",闽广一带成了倭患重灾区。双屿岛也被朝廷捣毁了。

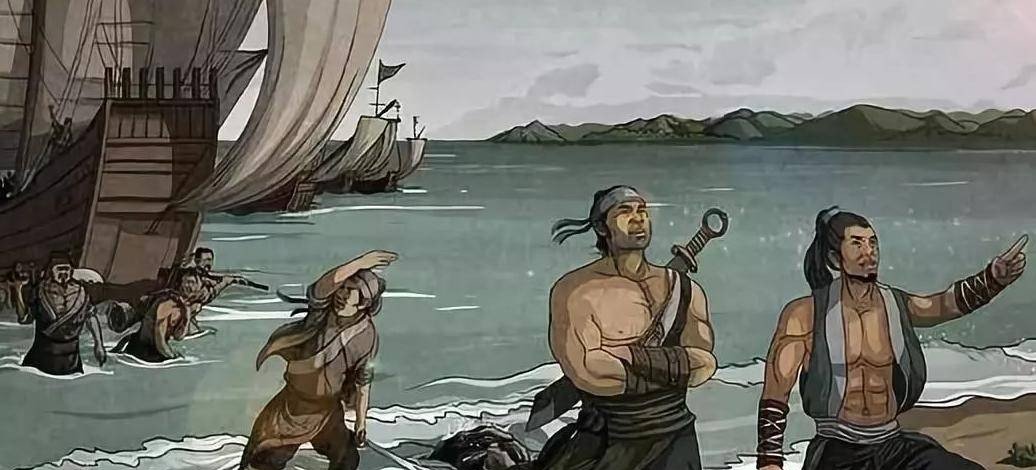

但你以为这就完了?朝廷高兴得太早了。一个被捣毁的据点,很快又冒出个新的。被朝廷打散的倭寇和海盗沿着海岸线南下,一直到了闽粤交界的地方。那里有个三不管的小海岛,叫南澳岛,现在属于汕头市南澳县,面积113平方公里左右。本来这地方就没人管,海盗眼里那就是天然的据点。

南澳岛这地方,南宋时期就成了海盗窝子。孤悬海上,三不管,简直是海盗的天堂。嘉靖时期,深澳、长沙尾这些港湾早就成了海盗的据点,日本商人还定期来岛上贸易。直到双屿岛被毁,南澳岛才引起朝廷注意。

南澳岛最早崛起的大海盗有两个:许朝光和吴平。许朝光是广东饶平人,本姓谢。传说他爹被大海盗许栋杀了,娘被许栋霸占。后来许栋无子,就收养了他,改姓许。许朝光长大后,听母亲说自己的身世,怒不可遏,心想:"老贼杀我父,辱我母!"于是趁许栋从日本回来时,就把这养父给刺杀了。

不过啊,正史记载里,许栋其实是被嘉靖"禁海名臣"朱纨给杀的。嘉靖二十六年,朱纨当浙江巡抚时,联合卢镗、柯乔攻入双屿岛,抓了李光头、许栋等96人,平息了东南沿海27年的倭乱。两年后,因为打击倭寇损害了地方豪族利益,被福建巡按御史陈九德、兵部侍郎詹荣弹劾。朱纨知道自己在劫难逃,就服毒自尽了。临死前,他说:"纵天子不欲死我,闽浙人必杀我。"

所以你看,许朝光杀养父的故事,很可能是他自己编的。但这故事太颠覆伦理了,崇尚复仇和胜者为王的海盗们觉得这就是豪杰行为,所以这个故事才流传开来。

不管怎么说,许朝光崛起后自封为"澳长"。他把南澳岛当根据地,修宫殿、建敌楼、筑城寨,势力还扩张到了牛田洋、鮀浦一带。所有商船往来都得交"买水"钱,也就是保护费。这招太聪明了,其他海盗帮派纷纷效仿,和官府抢税银,朝廷税收入大减。

嘉靖四十年左右,许朝光多次联合倭寇劫掠潮汕沿海,动静太大,朝廷震动了。可地方官府兵力不足,武备松弛,只能对许朝光招安。许朝光同意招安,但提的条件一个比一个苛刻:

"本人入城招安,入城后不能关闭城门,不能斥去左右随从,不能解除随从所持兵器。各城门都要配备我手下人员守护。入城时要用特殊礼宴请,县佐首领官必陪在身旁,宴毕后必须立即出城,不能拜见府道大人。"

几经谈判,官府只能答应。结果呢?许朝光带着大队人马进城,名为招安,实际上毫无约束。史料记载:"(许)朝光居大舶中,击断自恣,或严兵设卫,出入城市,忘其为盗也。"说白了,就是他在城里横行霸道,自由出入,根本不把自己当招安的人。

嘉靖四十五年,许朝光被手下头目莫应夫刺杀。他死的时候,朝廷对潮州府海盗的剿杀也快结束了。

有时候我在想,如果明朝不那么死板地实行海禁,如果朝廷能像对待陆地商人一样对待海商,汪直、许朝光这些人会不会成为郑和第二?历史没有如果,但每次读到这些故事,我都忍不住替他们惋惜。

你说,如果明朝当时开放海禁,中国的历史会不会走向另一条路?