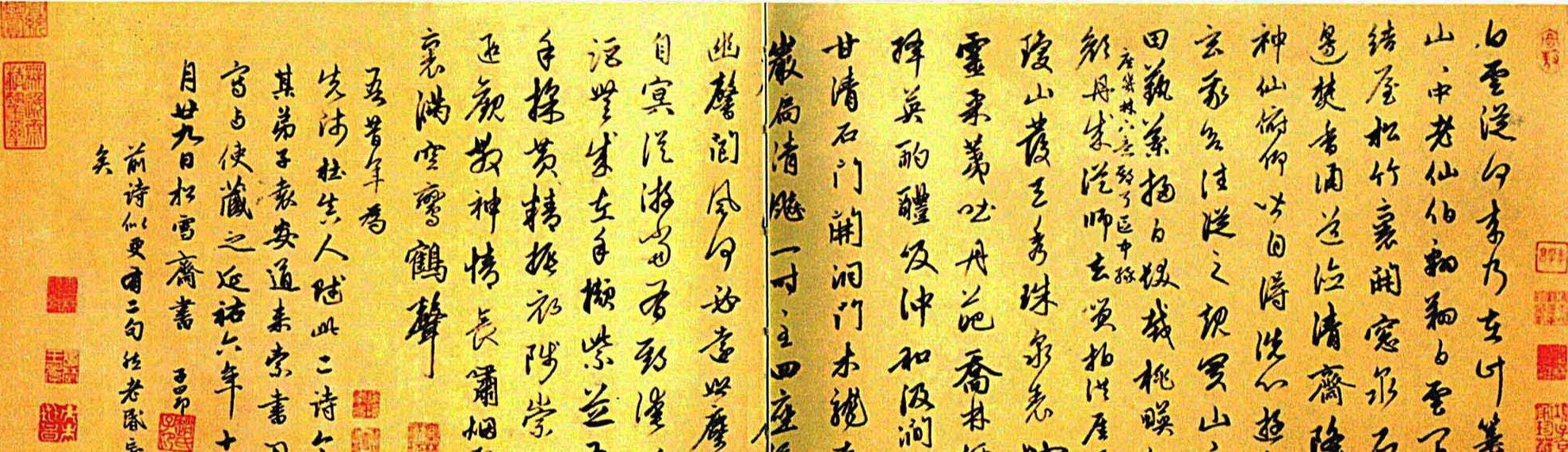

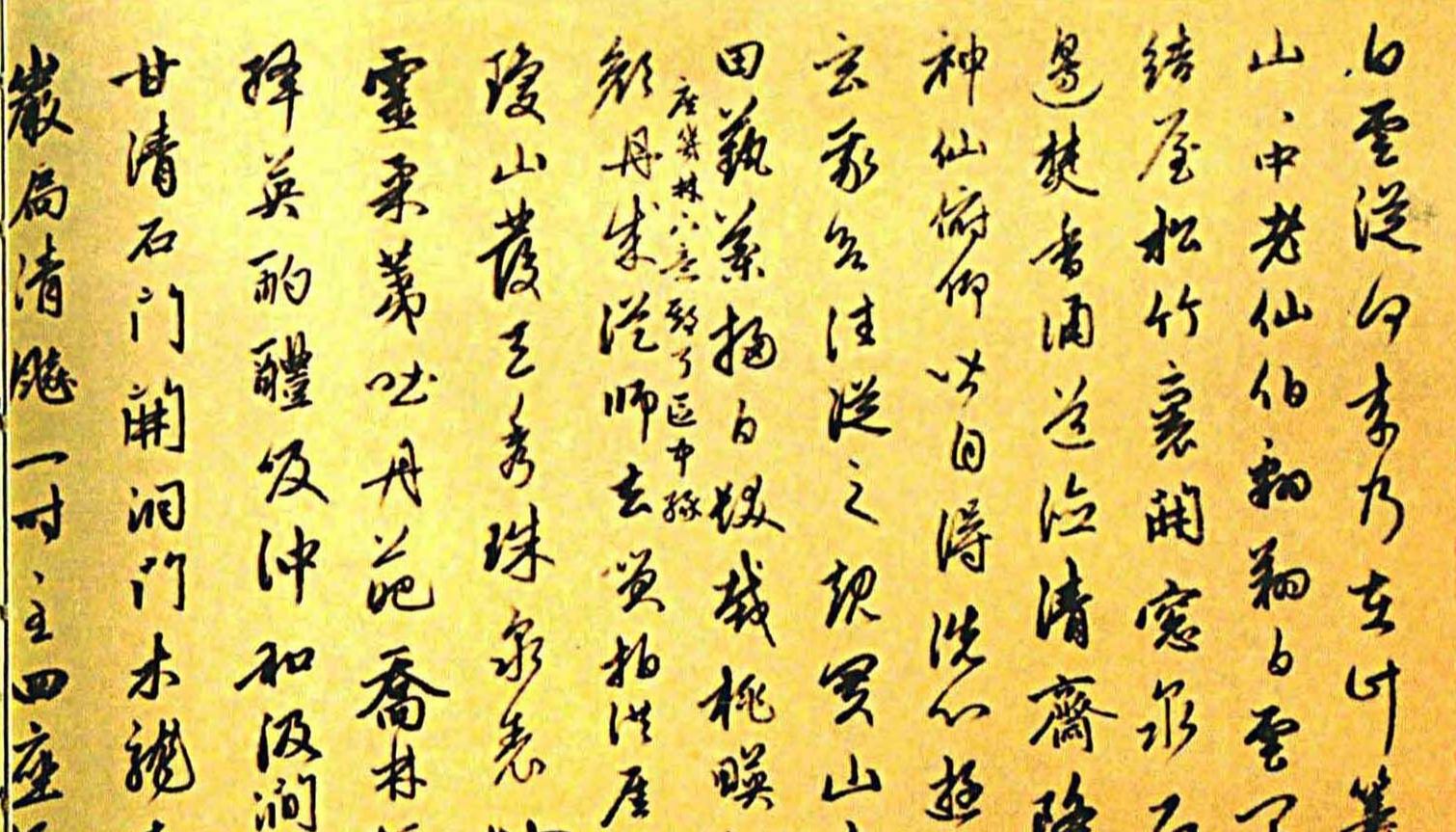

好,咱今天就聊聊赵孟頫的这件行书宝贝,《杂书三帖卷》。不扯那些离我们几百年的历史故事,也不谈他官做得多大,就盯着这幅字本身,看看这位书法大佬到底用了什么“魔法”,让这几行字穿越了时空,到今天还能让我们看得心服口服。你可能会想,行书嘛,不就是写得流畅点、漂亮点?但赵孟頫的这份“流畅”和“漂亮”,里头藏着的门道,可真不是随便划拉两笔就能学来的。准备好了吗?咱们一起钻进这笔墨的细节里,瞧瞧它究竟高明在哪儿。先说说用笔吧,这是书法的基本功,也是赵孟頫最厉害的地方。你看《杂书三帖卷》里的线条,是不是感觉特别活,有筋骨、有血肉?这不是凭空来的,关键就在于他对笔锋的控制到了出神入化的地步。简单说,他下笔时,笔锋不是直来直去地“戳”或者“拖”,而是像太极拳一样,有提有按,有藏有露。起笔的时候,他常常轻轻一“藏”,把笔锋裹在里面,然后顺势而行,线条就显得圆润饱满;转折的地方,他不是硬生生地拐个直角,而是用笔肚轻轻一按,再巧妙地把笔锋调转过去,这样写出来的折角既有力道,又不显得生硬。你仔细看帖子里那些长笔画,是不是感觉中间有种“中实”的力道?对,这就是古人常说的“中锋行笔”,让笔尖始终在笔画的正中间行走,墨色就能均匀渗开,线条自然就扎实、耐看。咱们自己平时写字,是不是总感觉笔画扁扁的、飘乎乎的?多半就是笔锋没调教好,侧锋用多了。赵孟頫这手功夫,真是给所有学行书的人上了一课。光会用笔还不够,字怎么写得好听,结构是关键。赵孟頫在处理字形结构上,有个绝活,叫做“因势生形”。什么意思呢?就是他不会把每个字都塞进一个固定的方框里,而是根据笔画多少、字形本身的姿态,来安排它们的宽窄、高低、疏密。你看《杂书三帖卷》,有的字写得特别舒展,撇捺伸得老长,显得很大气;有的字呢,又收得紧紧的,笔画挨得很近,显得很精神。这种疏密对比,就像音乐里的节奏,有紧有松,看着才不闷。而且,他特别擅长“造势”,通过调整笔画的角度和字的重心,让每个字看起来都有一种动态的平衡。比如,有的字明明重心偏左,但他通过右边一个有力的笔画,或者一个巧妙的主笔(往往是那个最长、最突出的笔画),一下子就把整个字“拉”稳了。这种平衡不是死板的对称,而是像杂技演员走钢丝,看似惊险,实则稳当。我们临帖的时候,千万别光顾着描摹外形,得多体会他为什么要这样安排,这才是长本事的正道。单个字写得漂亮,顶多算是个高手,但要把一堆字组合成一篇气韵生动的作品,那就得看章法布局的功力了。《杂书三帖卷》在这方面,堪称教科书级别的示范。你通篇看过去,是不是感觉行气特别贯通,像一条小溪流,蜿蜒而下,没有停顿和阻塞?这就是字与字、行与行之间产生了奇妙的“呼应”。有的字和字之间,靠细细的游丝连着,这叫“实连”;更多的呢,是笔断意连,上一个字的收笔和下一个字的起笔,在空中有个看不见的动作衔接,气息是通的,这叫“虚连”。再加上他写字时,行轴线(可以理解为每一行字的中心线)并不是笔直的,而是略带自然的左右摆动,这就让整篇字活了起来,避免了呆板的“算珠子”排列。还有墨色,你留意看,他的墨不是一成不变的黑色,是有浓淡枯湿的变化的。蘸一次墨,连续写好几个字,从浓墨到淡墨,再到出现飞白(笔画中露出的纸色),这种墨色节奏,给作品增添了丰富的层次感和时间感。我们自己在创作时,如果总是每个字蘸一次墨,写出来的字就缺乏这种自然的生命律动。聊了这么多技法,最后肯定得落到我们怎么学上。面对《杂书三帖卷》这样的经典,直接上手就猛临十遍,效果未必好。我建议啊,分三步走。第一步是“读帖”,对,就是看。别急着动笔,先把帖子放大,仔仔细细地看他的每一个笔触是怎么起、怎么行、怎么收的,看字的结构有什么特点,看一行字的气是怎么贯下来的。看得多了,手上才有感觉。第二步是“对临”,就是看着字帖,模仿着写。这里有个小技巧,别一个字写不好就死磕,可以尝试“串临”,一次临写连贯的几个字甚至一小行,重点体会字与字之间的呼应关系。第三步是“背临”,合上字帖,凭记忆默写。这一步最能检验你是不是真把字形和神韵记到心里去了。说实话,赵孟頫的字看似平正,实则变化极其精微,初学可能会觉得“平淡”,但越学你越会惊叹于他技法的高明与严谨。这不正是我们学习传统书法的意义所在吗?从这些经典的细节里,找到那把能打开自己书写之门的钥匙。