清晨7点,李女士像往常一样在厨房忙碌:电水壶烧着水,微波炉热着牛奶,烤面包机“叮”的一声弹出吐司——她随手把三个插头插进客厅墙上的插线板,电线顺着沙发扶手捆成一团,像条缩着身子的蛇。这样的场景,或许在你家也上演过。但你可能没意识到,这种“习以为常”的操作,正在把插线板变成藏在身边的“电气定时炸弹”。

2分钟:温度从21℃(室温)飙升至100℃,插线板外壳发烫,冒出缕缕青烟;

5分钟:电线绝缘皮被高温烤得发软,多处渗出黑色胶状物,用手触摸能感觉到明显热度;

8分钟:温度达到189℃,捆成一团的电线突然发出“噼啪”爆响,明火瞬间窜起,很快将电线烧得焦黑,散发出刺鼻的焦糊味。

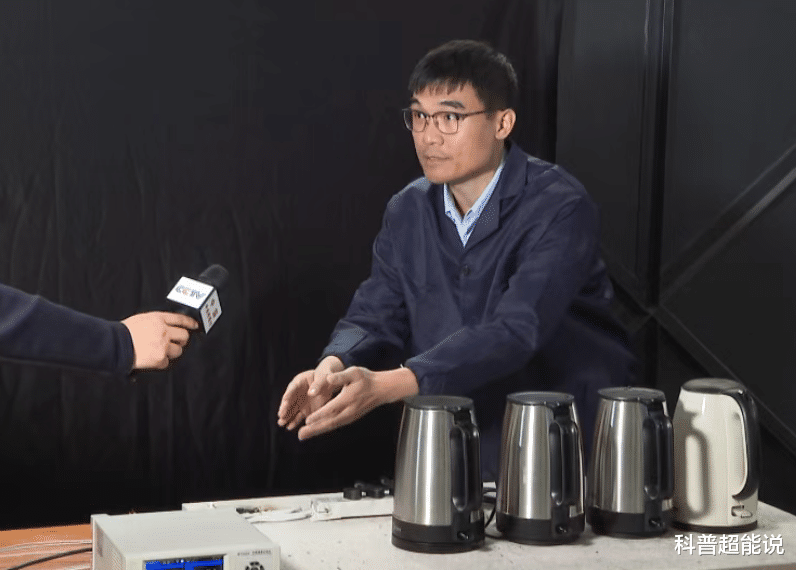

“多个大功率电器同时使用,会让插线板的电流超过额定值,产生大量高温。”中南大学消防工程系主任范传刚解释,“而捆扎的电线就像给热量盖了层‘保温被’,无法及时散失,最终引燃绝缘皮——这就是火灾的‘导火索’。”

家用插线板的额定电流通常为6A(对应1320W)、10A(2200W)或16A(3520W)。比如一个10A的插线板,最多能承受2200W的功率——如果同时插电水壶(1500W)+微波炉(1000W)+烤面包机(800W),总功率就达到3300W,超过极限近50%。此时,电线会因电流过大产生高温,轻则烧坏插线板,重则引燃周围可燃物。

2. 用劣质:买“便宜货”等于“买危险”有些不良商家为了降低成本,用非阻燃材料做外壳(比如普通塑料,遇火即燃),或者用铝导线代替铜导线(铝的导电性比铜差30%,高负载下会产生更多热量)。这样的插线板,就像“纸糊的防线”——一旦遇到过载或短路,立刻会起火。

3. 忘更换:“超期服役”的“老病号”插线板的“保质期”一般是3-5年。如果发现以下情况,说明它已经“老了”:

插孔发黑(接触不良,氧化导致电阻增大,发热增加);

插头松动(插不紧,容易产生电火花);

使用时外壳发烫(超过正常温度,说明内部元件老化)。这些“老病号”插线板,就像“定时炸弹”——随时可能因短路引发火灾。

空调、电热水器、烤箱这类“电老虎”(功率通常超过1500W),一定要单独使用专用插线板(比如16A的空调专用插线板)。比如,空调的插线板只插空调,不要和其他电器共用——这样能避免超负荷,让电线“轻松工作”。

2. 不用时:“拔插头”比“关开关”更安全很多人以为“关闭电器开关就断电了”,但其实插头还在通电——不仅会悄悄耗电(比如待机的电视,一年耗电约50度),还可能因电路持续发热引发火灾。如果觉得反复拔插头麻烦,可以换成带开关的插座面板(按一下开关就能断电),方便又安全。

3. 拔插头:“握插头”而不是“拉电线”拔插头时,一定要握住插头本身,而不是拉扯电线——拉扯电线容易导致电线内部断裂(比如铜丝断了几根),引发短路;最好用双手操作:一手固定插座,另一手拔插头,避免晃动产生电火花。还要注意:手部潮湿时不要拔插头(水是导体,容易触电);金属首饰不要碰插座(比如戒指、手链,会导电)。

4. 老化:“果断淘汰”不要“凑合用”如果发现插线板温度异常、插孔发黑、插头松动,一定要立即停止使用,换成新的(买正规品牌,比如有3C认证的)。千万不要“改造”老化插线板——比如把三脚插头改成两脚(失去接地保护,容易触电),或者用胶带缠松动的插头(胶带不绝缘,可能引发短路)。

给大功率电器留个“专属位置”;

不用时拔插头;

拔插头时握插头;

老化插线板及时换。

这些看似微小的改变,却是守护家庭用电安全的“防火墙”。记住:你对用电细节的重视,就是对家人最好的保护。毕竟,安全不是“偶然”,而是“每天多留意一点”的必然。