你知道从什么时候开始,彩礼越来越贵,变成了“天价”吗?

老一辈结婚讲究“三转一响”,而到了我们这代年轻人,结婚彩礼动辄18万8、28万8、38万8,差距为何如此悬殊?

最近有学者从彩礼越高越不长久?76% 的高彩礼婚姻半年内破裂,原因太现实全国裁判文书网9000多万份判决书中,筛选出12万份与彩礼相关的案件,发现彩礼涨价的关键转折点是2008年。

1995年至2007年,全国彩礼金额稳定在1万至2万元。当时年均工资从9000多元涨到2万8千元,普通人最多攒一两年就能凑够这份心意。

但2008年之后,彩礼金额像坐了火箭一样飙升至如今的几十万元。江西38万、福建30万的彩礼已成为常态,15年间彩礼涨幅达15倍。

同期工资仅上涨3.5倍,房价上涨2.5倍,年轻人即便累死累活,也追不上彩礼的涨幅。

这并非我们这代人运气差,而是2008年有三件事同时发生,彻底改写了彩礼的逻辑。

第一件是2008年开始的城镇化提速,将彩礼价格推上了新高度。

2008年以后,我国城镇化率从46%一路攀升至如今的67%,几亿人从农村进入城市,所有人的婚恋观念彻底改变。

结婚先得在城里有房,房子成为体面婚姻的标配。没有房子,孩子上学都会成问题,没人愿意赌上半辈子幸福。

婚姻由此从两个人的情感结合,变成了一张“城市入场券”。这也能解释彩礼的区域差异:江西、福建、浙江等地城镇化速度快,县域经济发达,进城竞争激烈,婚姻被赋予了更多资源整合的功能。

第二件是金融危机引发的生存焦虑。虽然金融危机主要影响出口企业,但“稳定压倒一切”的观念深入人心。

很多家庭将彩礼视为抗风险资金,认为女儿嫁人后娘家缺乏保障,必须多要彩礼作为养老金。

彩礼因此被赋予保障避险的功能,这一点在农村地区更为明显,彩礼金额也更高,部分地区能冲到三五十万甚至更高。

那些听起来讲究、实则令人却步的规矩,比如“万紫千红一片绿”“三斤三两”,背后都是这种沉重的现实考量。

女权主义+消费主义为彩礼陋习死灰复燃奠定了舆论基础,房价暴涨让彩礼成为刚需,养老保障需求与面子问题则让彩礼涨幅愈发疯狂。

最终的结果是,我们这代年轻人一边要承受“996”式的内卷,一边要承受城镇化带来的高房价压力,还要顾全两家的面子与保障需求。

这直接导致有人相亲十几次都卡在彩礼问题上,有人为彩礼撕破脸,恋爱八年最终分手;有人借遍网贷凑够几十万彩礼,婚后小两口不仅要养孩子,还要一起背负巨额债务。

更讽刺的是,有研究发现,彩礼越高,婚姻反而越脆弱。彩礼超过20万元的婚姻,半年内离婚率高达76%。相比之下,彩礼低于5万元的婚姻,3年内离婚率仅为13%。

这说明,当婚姻建立在金钱基础上,当生活背负沉重的人情债与经济债,稍有风吹草动就容易破裂。而美国埃默里大学的研究发现,婚礼花费在2万美元以上的夫妻,离婚率比花费在5000-1万美元的夫妻高出1.6倍;花费低于1000美元的夫妻离婚率更低。研究者认为,这可能是因为经济条件较差的情侣更注重感情基础,或婚后因婚礼支出减少而降低家庭财务负担。

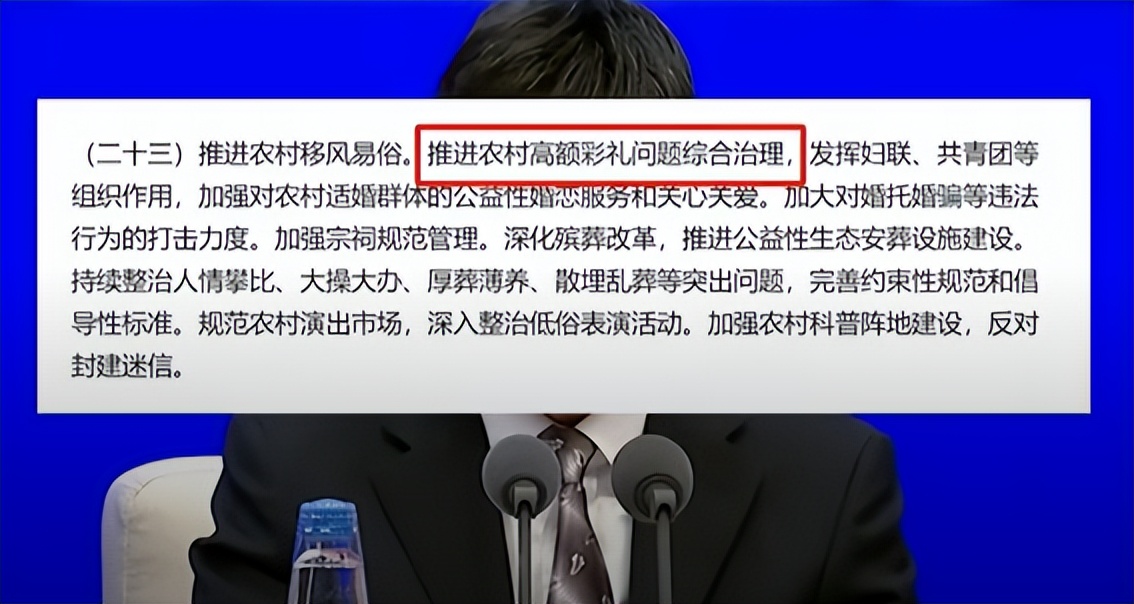

正因如此,国家近年来不断出手整治天价彩礼。2021年起,中央一号文件多次点名这一问题,多地整治已初见成效。

但比政策更重要的是我们这代年轻人的清醒:彩礼可以是心意,但不能是门槛;婚姻可以是结合,但不能是买卖。

希望有一天,我们提起结婚,第一反应不是“你出了多少彩礼”,而是“你们打算怎么好好在一起”。