晋城高平的群山褶皱里,上董峰村像一枚被岁月磨亮的铜扣,而万寿宫就是扣眼间穿了七百年的丝线。当我踩着元代石板跨进山门时,檐下的十一踩斗栱突然在逆光里碎成金箔,恍惚看见七百年前的匠人放下墨斗,用袖口蹭掉额头的汗——原来有些相遇,早就在时光里埋好了伏笔。

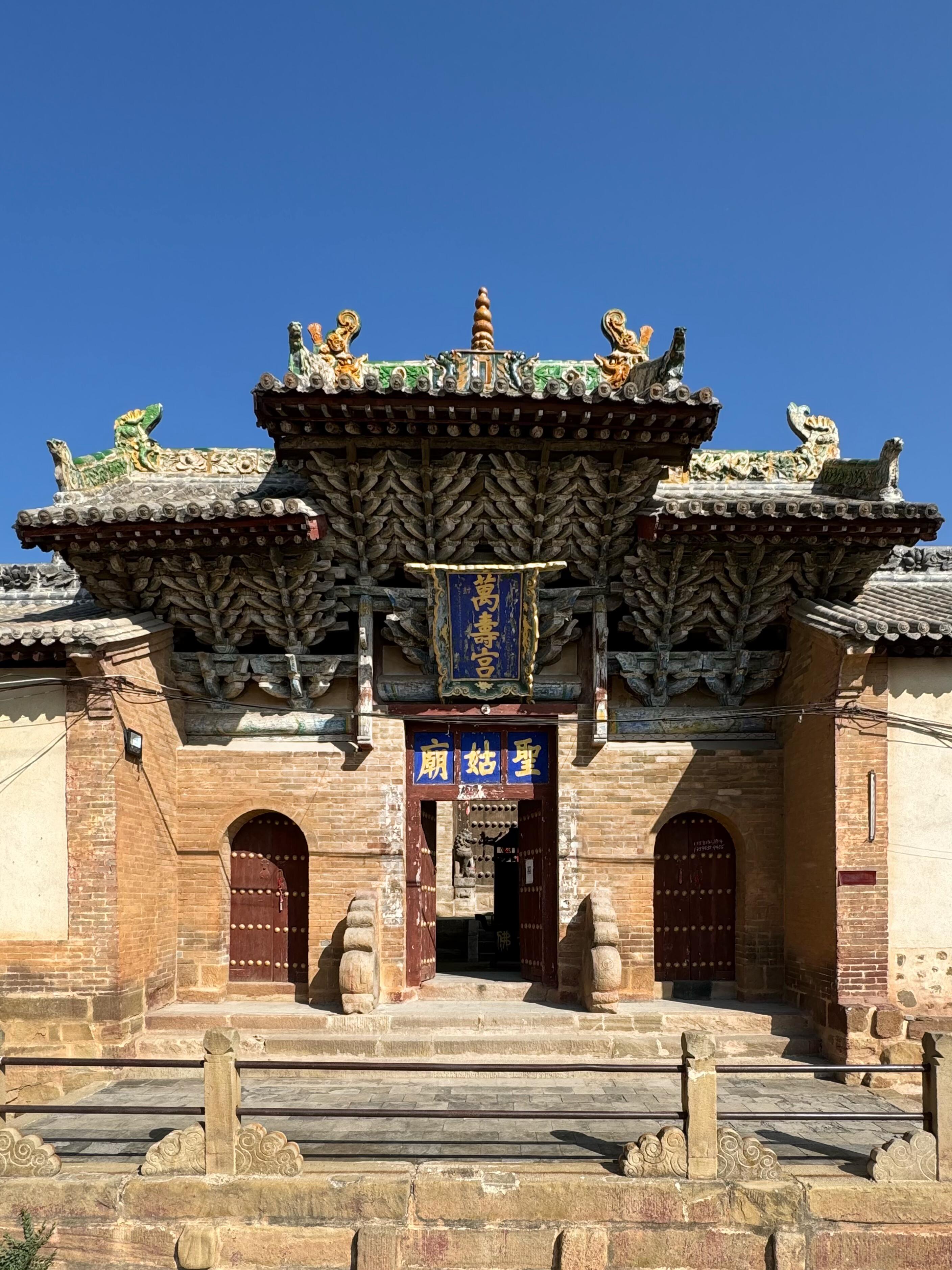

一、山门的"排面哲学":清代牌楼里的神仙职场潜规则

清代山门的四柱三间三楼像极了古代职场的"层级图"。主楼的十一踩斗栱层层叠叠,像极了高阶领导的复杂人脉网,每个昂尖都精确指向天空,却在转角处藏着莲花雕饰——原来"向上管理"与"向下兼容"的智慧,古人早就在斗栱里写明白了。次楼的九踩斗栱规规矩矩,像极了中层干部的处世之道:既不能抢了主楼风头,又得在细节里见真章,连耍头都刻成温顺的卷云纹,却在昂尾偷偷加了道竹节纹,暗藏"未出土时已有节"的文人风骨。

最妙的是三门设计:中门宽敞得能过花轿,侧门却窄得只容一人躬身而过。有村民说,这是"神走中门,人走侧门"的规矩,可我盯着中门门楣上的"八仙过海"木雕走神——铁拐李的葫芦正对着侧门方向,酒液仿佛要滴在进门人的肩头。或许古人早就明白:神佛的排场是给世人看的,真正的缘分,往往藏在偏门的烟火气里。

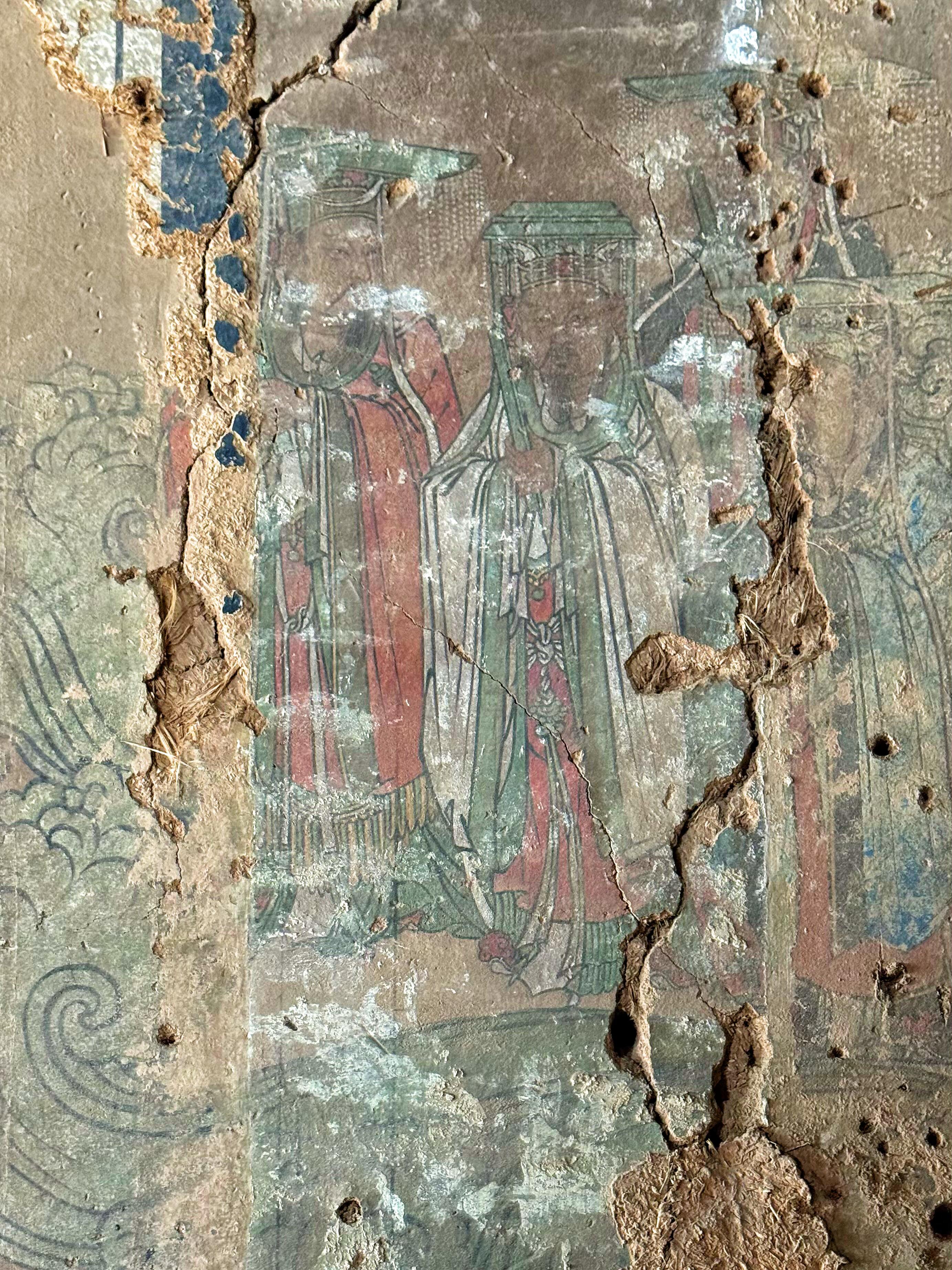

二、三教殿的"跨界茶话会":元代壁画里的神仙社交现场

推开三教殿的木门,五百年前的颜料气息混着尘土味扑面而来。东西墙上的元代壁画虽然只剩5平方米,却像被岁月剪辑过的精华片段:东侧的老子骑青牛过函谷关,牛背上的布包鼓鼓囊囊,露出半截《道德经》竹简,可牛蹄下踩着的不是祥云,而是一捆麦穗——原来道家的"无为"里,早早就融了农耕文明的务实。西侧的孔子杏坛讲学图更有意思,颜回捧书的姿势规规矩矩,子路却在后排偷偷把剑换成了锄头,袖口还沾着未干的泥点,活脱脱一个"耕读传家"的古代斜杠青年。

最震撼的是殿内的减柱造结构。四根金柱被大胆省去,前檐的五铺作斗栱却像被施了魔法,仅凭两根后檐内柱撑起整个空间。阳光从窗棂斜切进来,在乳栿与四椽栿的交错处织出光的蛛网,我突然想起《营造法式》里"以材为祖"的理念——原来元代匠人早就懂得,真正的建筑哲学,是让结构本身成为最美的装饰。有个学建筑的小哥摸着绰幕枋感叹:"这哪是减柱,分明是给神仙腾地方开party!"

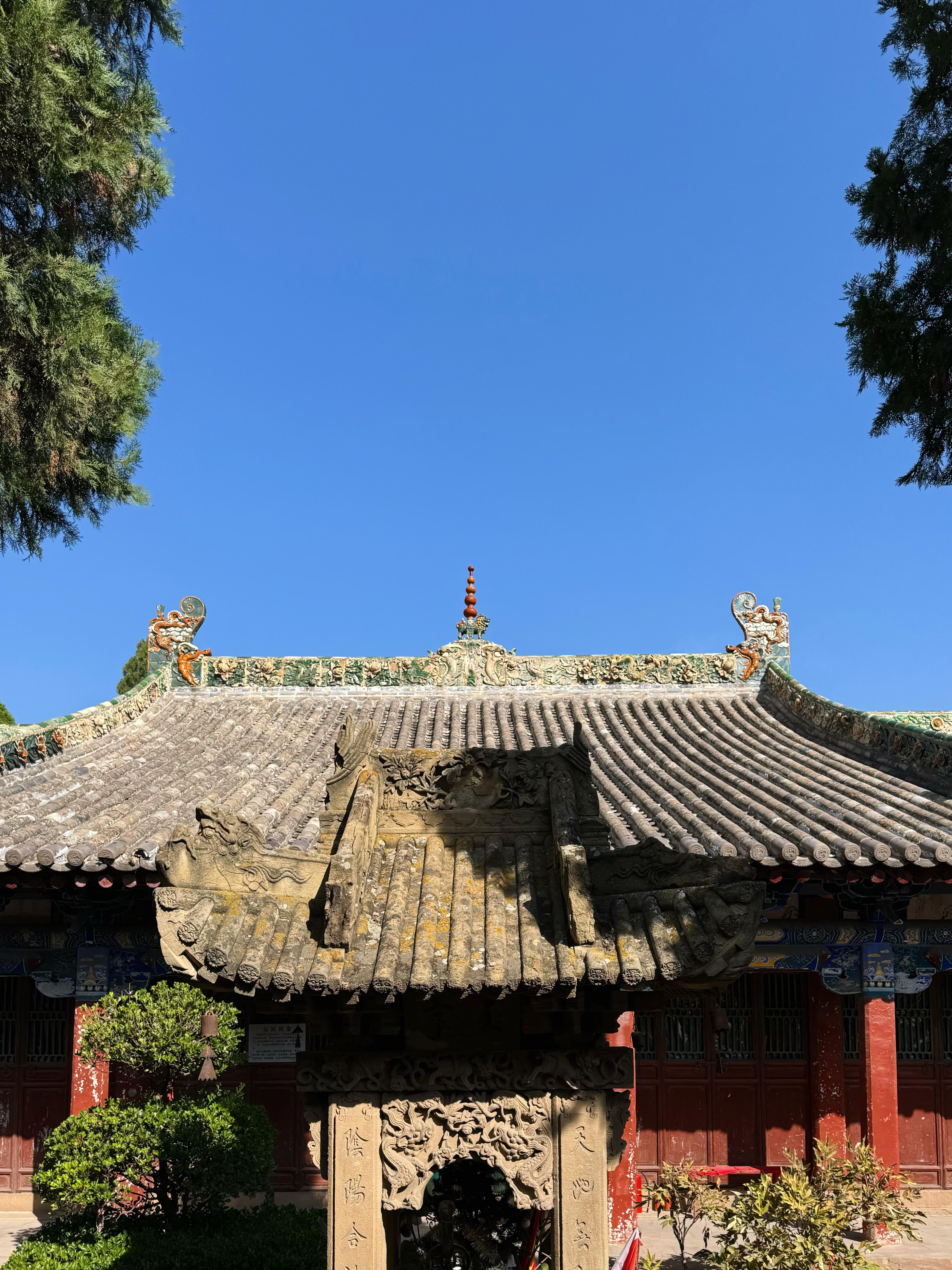

三、圣姑殿的"躺平美学":木雕神龛里的元代少女心事

圣姑殿的悬山顶在晋东南并不少见,可当我看见殿内的马仙姑卧像时,却像被突然按了暂停键——她头东足西侧卧在木雕神龛里,合目的姿态不是常见的"入定",而是带着几分少女的娇憨:嘴角微微上扬,像是做着什么甜美的梦;右手轻搭在腹前,袖口滑落露出的手腕上,隐约有圈"缠枝莲"银镯的刻痕。更妙的是神龛顶部的悬塑:一群仙童捧着仙桃、灵芝,却在靠近仙姑头部的位置,悄悄藏了只振翅的蝴蝶——原来在元代匠人眼里,神仙的"超脱"从来不是冷冰冰的无欲无求,而是带着对人间美好的眷恋。

关于这尊卧像的争论从未停止。有人说马仙姑是"肉身成圣",卧像姿势暗合"阴阳调和"的道家理念;也有人坚持认为,这不过是民间匠人按照邻家少女的模样雕刻的——毕竟她的衣褶走向太过生动,裙角还压着一角被"风吹"起的被角,像极了午睡时被打扰的姑娘。我盯着她腕间的银镯刻痕走神:七百年前的匠人,是否在雕刻时想起了自家小妹?那些藏在神龛里的细腻心思,或许比任何宗教仪轨都更接近信仰的本质:神佛之所以被仰望,正是因为他们从来不曾远离人间。

四、石亭与戏台的"时空对唱":当元曲撞上现代摇滚

倒座戏台与石亭形成的小广场,是万寿宫最有烟火气的角落。戏台的藻井还留着清代重绘的"八仙庆寿"图,藻井中心的太极图却被烟熏得发黑——想必当年唱傩戏时,台上的火把曾把整个空间照得通红。石亭的四根石柱上,元代工匠刻下的"风调雨顺""国泰民安"八字早已被摸得发亮,却在某个柱角发现了现代游客的涂鸦:"2023年,愿考研上岸"。古今的祈愿在石柱上重叠,竟生出奇妙的和谐感。

最妙的是每年农历三月的庙会。当唢呐声穿透戏台的飞檐,石亭里的元代石碑仿佛也跟着震动:这边厢,傩戏演员戴着狰狞的面具跳《关公斩旱魃》,面具缝隙里露出的眼睛却透着笑意;那边厢,穿汉服的姑娘在石亭下弹古琴,琴弦声与远处的梆子声撞个满怀。有老人摇头:"现在的年轻人,把神仙的场子变成演唱会了。"可转眼又看见他跟着摇滚版《道德经》节奏,用拐杖敲着石柱打拍子。

五、十四通石碑的"沉默辩论":元碑上的标点符号之争

庙内的十四通石碑像一列站了七百年的文官。最珍贵的四通元碑立在三教殿前,碑文用赵体楷书刻就,"创建万寿宫记"的"创"字末笔拖得老长,像是匠人挥毫时的意犹未尽。有人说,元碑上的"句读"符号比明清碑刻更自由,有的地方用圆圈,有的地方用竖线,甚至有一块碑在"三教合一"处画了个连笔的"∞"——这是否意味着元代文人对多元信仰的包容?又或者只是刻工的即兴发挥?

这种"考据罗生门"在圣姑殿前的清碑上达到高潮。关于马仙姑的身世,一块碑说她"坐化于宋绍兴年间",另一块却坚称"元至元年间羽化成仙",两块碑的距离不过三步,却像极了打了三百年的口水战。有游客开玩笑:"神仙的生日都能打起来,怪不得人间总在争论。"可正是这些矛盾的记载,让万寿宫有了呼吸感——它不是被供奉在神坛上的完美标本,而是活着的、生长着的、允许不同声音共存的文化生命体。

六、在斗栱的阴影里看见时光:当建筑成为信仰的容器

离开时,我特意绕到圣姑殿后墙,寻找传说中的"元至元二十一年"题记。墙皮剥落处,墨书题记的"至"字只剩下半边,却依然能看出当年匠人落笔的苍劲。阳光穿过角殿的窗棂,在题记上投下一片瓦当的阴影,那形状像极了三教殿斗栱的昂尖——原来七百年前的匠人,早就把对时光的敬畏,刻进了每一道梁架的咬合里。

返程的车上,我摸着从文创店买的"斗栱冰箱贴"走神:十一踩的主楼、九踩的次楼,连耍头都复刻了莲花雕饰。有人说这种"微型化"破坏了古建筑的庄重感,可我却想起山门角柱上的小兽:它们比主脊的龙吻小上十倍,却依然刻着锋利的牙齿和卷曲的尾巴——原来真正的尊重,从来不是冷冰冰的复刻,而是把那份对细节的执着,变成现代人能揣进口袋的温暖。

下次再来,我要在三教殿前支张桌子,对着元代壁画临一张速写;还要在石亭里坐至黄昏,看斗栱的阴影如何一步步爬上圣姑的睫毛。或许,当我们不再纠结于"正统"与"对错",而是学会在斗栱的交错里看见匠人温度,在碑文的矛盾中读出时代心跳,才能真正读懂这座古宫的密码——原来建筑从来不是沉默的石头,而是三教神仙的跨界聊天室,是元代匠人留给后世的解谜游戏,更是每个凡人都能从中照见自己的精神镜像。

晚风掠过万寿宫的飞檐,檐角的铁马又开始叮咚作响。这一次,我听见的不是神佛的低语,而是七百年间无数匠人、香客、村民的呼吸——他们曾在这里争论、修补、祈愿,又带着各自的故事走向远方,却把最鲜活的人间烟火,永远留在了斗栱与壁画的缝隙里。