孙悟空攥着金箍棒站在黄风岭的沙尘里,眼疼得直流泪时,会不会忽然想起斜月三星洞的晨雾?那时道童们捧着灵芝露走过青石阶,师兄们在桃树下练着比筋斗云更精妙的法术 —— 可取经路上闯过八百里狮驼岭,斗过火焰山的红孩儿,怎么就从没遇见过一个眼熟的同门?连教他七十二变的菩提祖师,也像被洞前的流云卷走似的,再没露过半点踪迹。这两个困惑,其实早藏在《西游记》的字缝里。

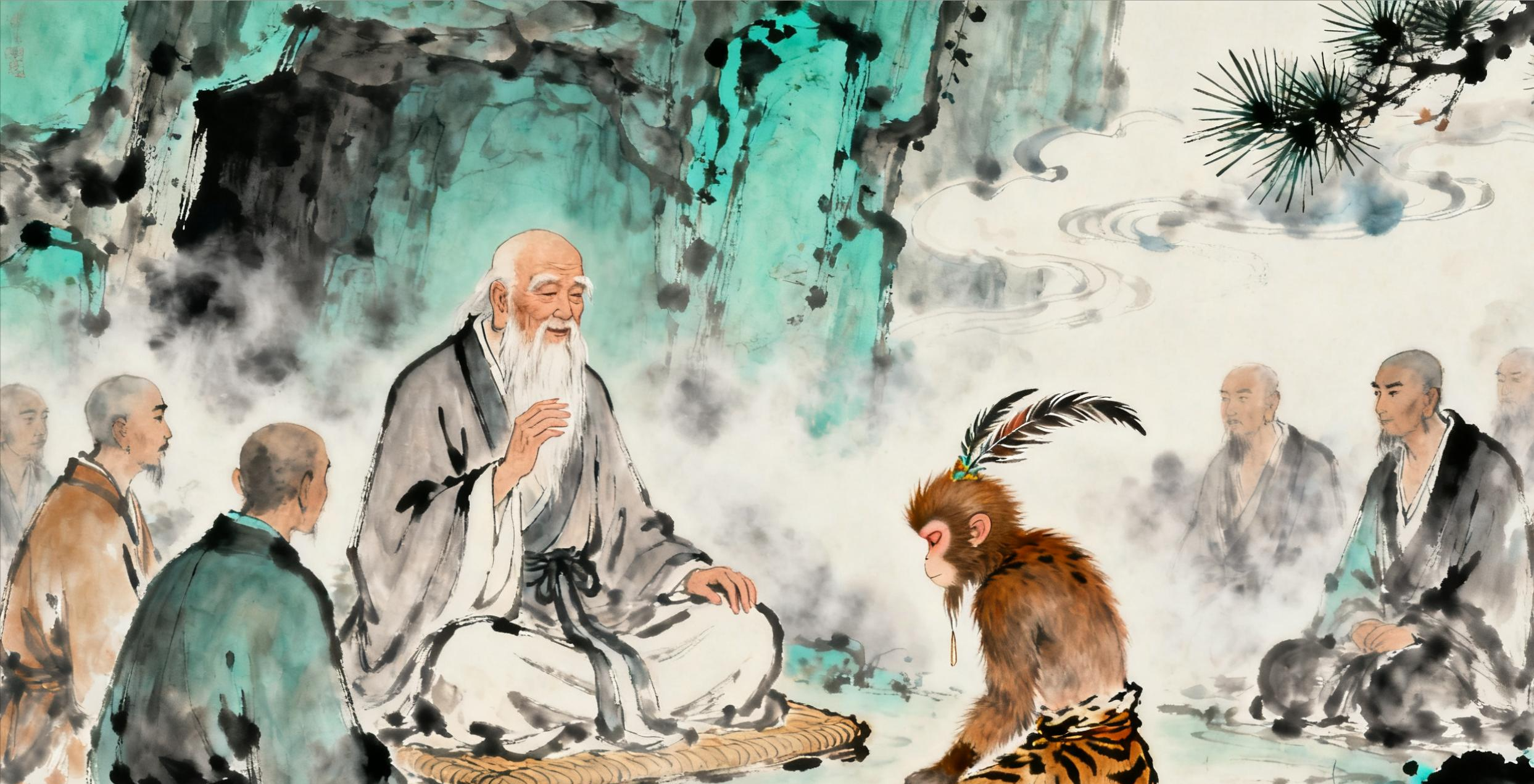

还记得孙悟空初到灵台方寸山时,那樵夫正靠在老松树下磨斧头,柴刀上的木屑还没掸干净,就笑着跟他说:“祖师门下弟子多着呢!早年下山的早散在三界各处了,有的去凡间当方士,有的隐在东海仙岛,如今山上只剩三四十个守着山门的。” 那时孙悟空还摸着石头台阶犯愣,没细想这话的分量 —— 等他跟着道童走进斜月三星洞,才见着洞前的道童个个穿着月白道袍,发间别着松针,举手投足间没有半分烟火气,正是原著里写的 “雾外常年客,山中永寿童”。有个小道童递给他一杯清茶时,指尖竟带着淡淡的霞光,孙悟空暗惊:连个端茶的童子都有 “永寿” 本事,那早下山的师兄们,岂不是个个身怀绝技?

可真正让同门成了 “陌生人” 的,是菩提祖师赶他下山时那番狠话。当时祖师坐在蒲团上,原本温和的眼神突然沉了下来,手指轻轻敲着案上的玉如意,声音不高却像裹着寒冰:“你这去后,若敢对人提半个‘师门’字,我便知之。定将你神魂贬在九幽之处,教你万劫不得翻身!” 孙悟空吓得 “噗通” 跪地,额头磕在青石上发疼,哪里敢多问?他没意识到,祖师这道禁令从来不是只对他一人 —— 对那些早下山的师兄,祖师必然也立下过同样的规矩:不许认同门,不许露师门。就像两个戴着面具的人在集市上擦肩而过,即便闻到对方身上有斜月三星洞的松针香,也只能装作没看见,怕的是连累彼此受罚。

更别说从孙悟空下山到观音菩萨找上门,中间隔了整整几百年。孙悟空在花果山当美猴王时,曾被阎王勾走魂魄,翻开生死簿才知自己阳寿本只有 342 岁 —— 连学了长生术的他都差点寿终,那些没修成长生、或修为尚浅的师兄呢?或许有个师兄下山后去了江南当郎中,救了无数人,最后还是在某个雪夜寿终正寝;或许有个师兄隐在青城山炼丹,却因走火入魔没撑过百年。几百年的光阴,早把 “同门” 的痕迹磨淡了,就算孙悟空在取经路上遇见个眼熟的老道,也绝不会想到:“这会不会是当年桃树下教我吐纳的师兄?”

其实孙悟空并非没遇见过同门,只是他认不出来 —— 比如太白金星。当年孙悟空大闹天宫,从龙宫抢金箍棒,到地府改生死簿,哪一条都是死罪。天庭众仙吵着要派兵围剿时,太白金星却拄着拐杖站出来,白胡子飘在胸前:“那石猴不过是想求个名分,何必大动干戈?不如封他个‘齐天大圣’,既显天庭宽厚,又能稳住他。” 他竟能精准猜到孙悟空的心思,还能说服玉帝给石猴一个与自己平起平坐的封号 —— 要知道,太白金星与孙悟空此前从未谋面,这份 “懂” 来得太蹊跷。

后来取经路上,太白金星更是多次暗中相助。黄风怪吹伤孙悟空的眼睛时,他变作个穿粗布衣裳的老头,手里拎着个布兜,兜子里装着几颗野枣,找到孙悟空时先咳嗽两声:“小师傅莫急,去小须弥山找灵吉菩萨,他有定风丹能治这妖风。” 到了狮驼岭,他又提前拦在路边,压低声音把青狮、白象、大鹏的神通说得分明:“那大鹏能一翅飞九万里,你可得多带些帮手。” 可对同样犯了错的猪八戒、沙僧,太白金星却从没这样上心 —— 猪八戒调戏嫦娥,沙僧打碎琉璃盏,两人都被贬下凡,太白金星在天庭连句求情的话都没说过。若不是藏着 “同门” 的情谊,他为何偏偏对孙悟空这般偏袒?

至于菩提祖师的 “消失”,答案就刻在斜月三星洞的洞口 ——“天外仙踪” 四个大字。那字是用青石凿的,墨迹像流云似的,风吹过的时候,仿佛能看见字里藏着的星辰。这四个字哪里是普通的题字,分明是祖师境界的直白:他早已跳出三界之外,不在五行之中,没有生死轮回的困扰,更不受天庭规则的束缚。原著里写他 “不生不灭三三行,全气全神万万辞”,意思是他与天同寿,能随天地变化而自在,根本不需要 “露面”。

祖师从一开始就没打算插手弟子的道途。他教孙悟空法术时,从不说 “日后我会帮你”;赶孙悟空下山时,也只说 “你惹出祸来,别连累我”—— 可那句 “只要你敢提师门,我立即便知”,早已暴露了他的神通:他能洞察三界的每一丝动静,像个隐在云端的守护者。天庭众仙不敢真的杀孙悟空,未必是怕孙悟空本身,而是隐约感知到他背后有一尊通天彻地的存在。

所以孙悟空取经路上遇不到同门,不是因为同门不在,而是他们戴着 “禁令” 的面具;菩提祖师不见踪影,不是因为消失,而是他早已回到 “天外仙踪” 的本真 —— 不掺和三界纷争,不干扰弟子成长,却用一句 “立即便知”,在三界布下了一道无形的守护。或许某天孙悟空修成正果,再回灵台方寸山时,会看见祖师还坐在桃树下,师兄们围着他听经,晨雾里飘着松针香,就像他刚入门时那样。

评论列表